Ocularis inspectio saepissime a iurisconsultis nostris evidentia facti nominatur.1

Dieses Zitat stammt aus dem mehrbändigen Werk De commissariis et commissionibus Camerae Imperialis,2 in dem Rutger Ruland Ende des 16.Jahrhunderts das Geschäft der Kommissionen am Reichskammergericht in allen Details beschrieb und sich auch grundsätzlich zu Tatsache und Beweis äußerte. Seine Zeitgenossen, vor allem die Richter am Reichskammergericht, schätzten ihn sehr. Im Gegensatz dazu wird Ruland in der aktuellen Forschung kaum bzw. gar nicht beachtet.3 Um dies zu ändern, möchte ich im Folgenden seine eingangs zitierte zentrale Aussage Wort für Wort ins Visier nehmen und erklären, was im 16.Jahrhundert von evidentia facti gehalten wurde, wie die Juristen eine korrekte Inaugenscheinnahme durchführten und wie diese Raumerfahrung visualisiert wurde. Es geht also um die Praktiken der Raumerschließung und um ihre Visualisierung im rechtlichen Kontext.

Ruland lässt in seinem Werk keinen Zweifel daran aufkommen, dass man seit alters her der Meinung war, dass die Inaugenscheinnahme eine Tatsache veranschauliche. Evidenz hat also für ihn eine optische Dimension. Der Begriff leitet sich vom lateinischen Wort e-videre ab, was herausscheinen, hervorscheinen bedeutet. Er macht deutlich, dass die Wirkkraft aus dem Gesehenen selbst herausleuchtet, so dass ein Betrachter gleichsam auf eine von außen an ihn herangetragene Tatsache gestoßen wird.

Tatsächlich spielte der Augensinn in der Antike und im Mittelalter eine besondere Rolle. Die Renaissance wertete den Sehsinn schließlich noch einmal deutlich auf, als man begann, die Sinne nach einer bestimmten Norm zu beurteilen. Dies wirkte sich auch auf die Theorie des Sehens aus: Menschen fingen an, die Sehkraft zu messen und zu bewerten.4

Wissenschafts- und Kulturgeschichte fordern heutzutage dazu auf, wissenschaftliche Praktiken in ihrem historischen Kontext darzustellen. So schlägt Lorraine Daston vor, Evidenz anhand der bei der Herstellung von Landkarten verwendeten Praktiken über einen möglichst großen Zeitraum und in einem ausgedehnten geographischen Verbreitungsgebiet zu untersuchen.5 Als Protagonisten der Entwicklung dieser neuen Beweiskultur kam Juristen am Reichskammergericht die entscheidende Rolle zu. In der Frühen Neuzeit waren sie die ersten, die Codes von Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit entwickelten.6

Beispielhaft dafür ist die Verfahrensweise der Beweiskommissionen,7 die versuchten, wenigstens formal vollständig unparteiisch und unvoreingenommen zu sein.

Dazu wurde ein kompliziertes Verfahren angewandt: Zuerst wurden unter Aufsicht des Reichskammergerichts durch alle Parteien Kommissare ernannt und geeignete Personen als Zeugen vorgeschlagen. Zum Beweisantritt mussten auch die |Gegenpartei bzw. ihre Bevollmächtigten eingeladen werden. Die Aufgabe der Kommissare bestand nun darin, eine Untersuchung im Rahmen der gestellten Beweisfragen durchzusetzen. Den rechtlichen Hintergrund hierfür bildete das sogenannte Artikelverfahren,8 bei dem der Klagevortrag in einzelne nummerierte Sätze aufgeteilt und in Wahrheitsbehauptungen eingeteilt wurde. Auf die Klageartikel antwortete die beklagte Partei mit einer Klageerwiderung. Aus diesen beiden Argumentationssträngen (Klage und Klageerwiderung) wurden die sogenannten Probatoriales9 gebildet, die dem Kommissar übergeben wurden. Die Parteien formulierten dann, basierend auf den Probatoriales, ihre Fragen an die Zeugen.

Über die Befragung ließen die Kommissare ein Protokoll verfertigen. Wenn die Zeugenaufnahme beendet war, wurde es verschlossen an das Gericht geschickt. Dort wurde der Rotulus dann in der öffentlichen Sitzung des Gerichts auf Unversehrtheit überprüft und geöffnet.

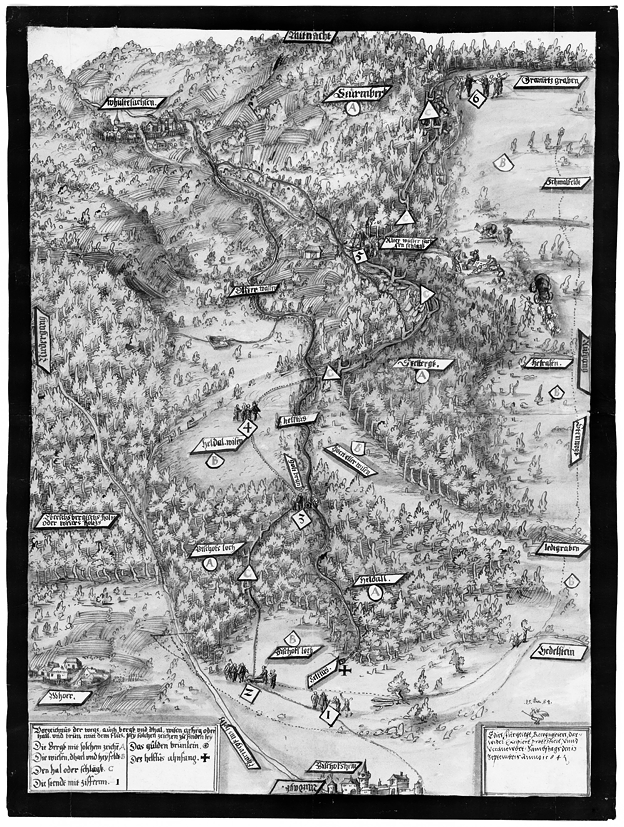

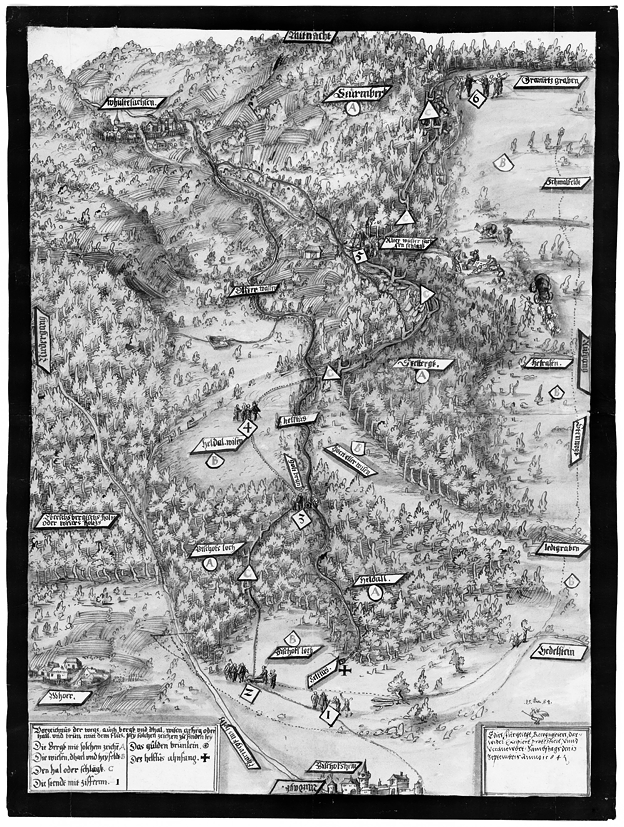

Rutger Ruland hat sich über die Inaugenscheinnahme und deren Visualisierung umfangreich geäußert. Wichtig war, dass der beauftragte Maler einen Eid leisten musste, in dem er versicherte, unparteiisch zu sein. Die Eidesformel enthielt zudem oft eine Gebrauchsanweisung, was genau durch den Maler in der Augenscheinkarte erfasst werden sollte. Diese entstand vorwiegend bei der Inaugenscheinnahme in einem engen Kommunikationsprozess zwischen Maler, Kommissar, Parteien und Zeugen.

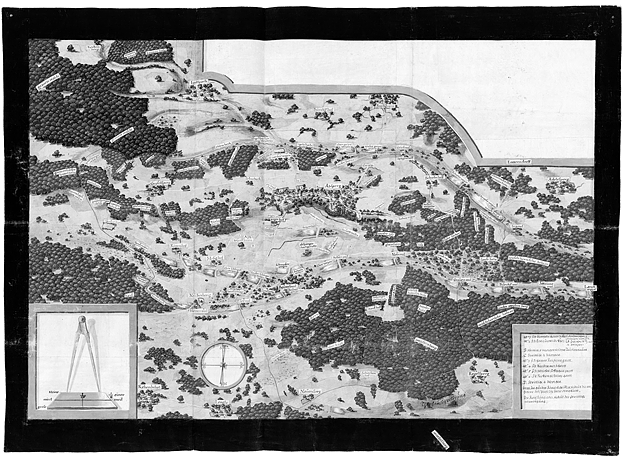

Aber kommen wir auf einen weiteren Punkt in Rutger Rulands

Abhandlung zurück. Für Ruland war auch das Messen ein Bestandteil der Karte.

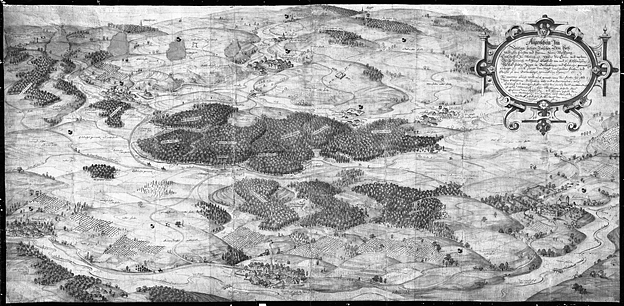

Geometer und Maler waren bei der Inaugenscheinnahme gleichberechtigt.12 Ein diesbezügliches Beispiel, dem vermutlich Messungen im größeren

Maßstab zugrunde lagen, stammt wahrscheinlich vom Maler Friedrich Seefried. Die

Abbildung des Zirkels mit dem Maßstab legt dies jedenfalls nahe (Abb. 8).

Es ist nicht bekannt, wie Seefried oder ein spezieller Geometer das Gelände

aufgenommen haben. Die malerische Wiedergabe des Raumes verdeckt die Messung

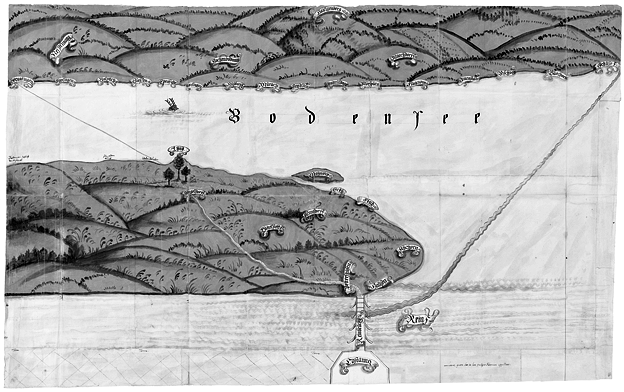

völlig. Sicher ist, dass in den Augenscheinkarten häufig nur bestimmte Distanzen

gemessen wurden. Ein Beispiel für eine einzige Streckenmessung im Gelände ist

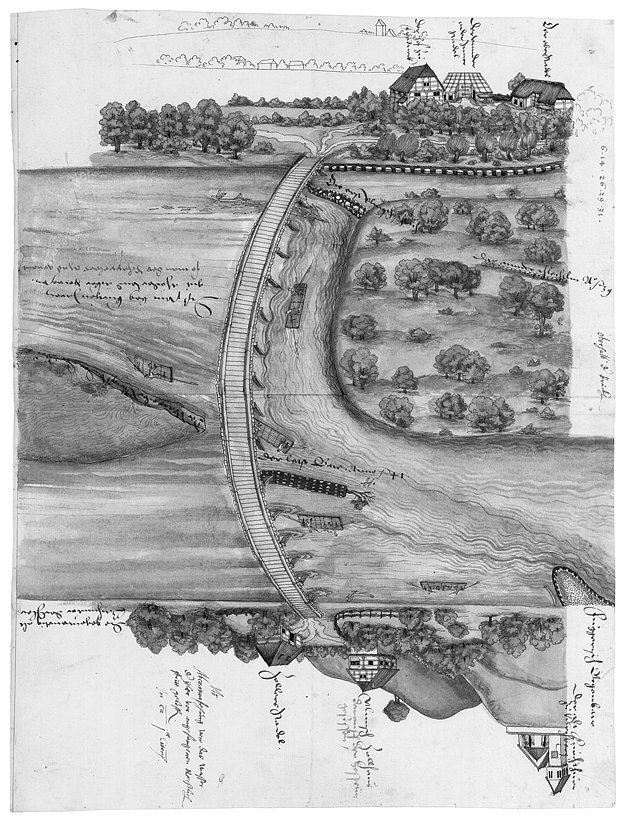

die Augenscheinkarte, die einen Teil des Bodensees abbildet (Abb. 9).

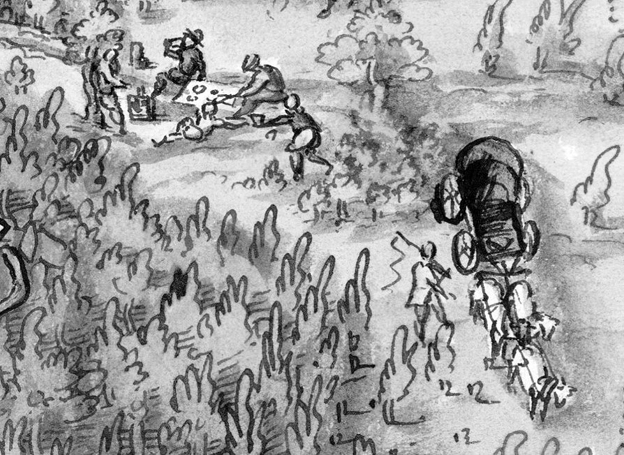

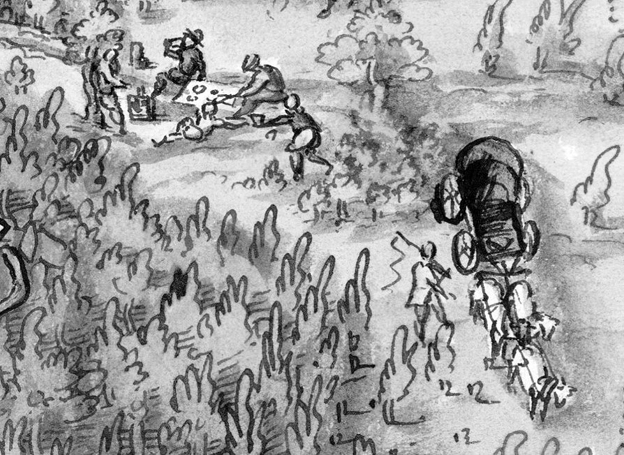

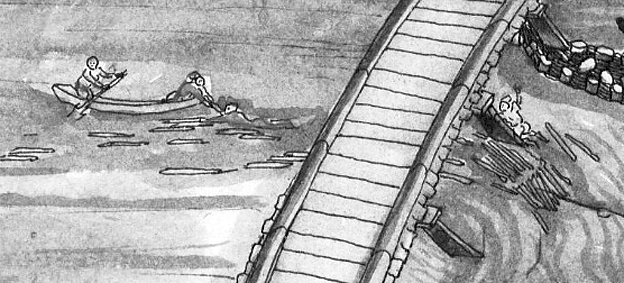

Wie Vermessungen konkret durchgeführt werden konnten, zeigt ein

Ausschnitt aus der Augenscheinkarte des Johann Konrad Röhlin von 1624. In dieser

Szene (Abb. 10) hält ein Geometer ein Instrument in der Hand, das aus einem

Stab mit einer horizontal aufgelegten quadratischen Platte besteht. Auf der

Platte steht eine skalierte Kreisscheibe. Der Geometer beobachtet mithilfe des

Instruments den Lichtraum, wählt daraus geeignete Strahlen aus und verarbeitet

sie weiter in einen abstrakten geometrischen Raum. Der Geometer hat zudem einen

Gehilfen, der im Gras schläft. Er musste die Markierungsstangen setzen und die

schwere Messkette ziehen. Die Augenscheinkarte selbst ist nicht koloriert. Die

Messbarkeit wird durch einen Zirkel und einen sogenannten Transversalmaßstab,

der bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts gebräuchlich war, symbolisiert. Die

zu messende Länge wurde auf der Karte mit einem Stechzirkel abgegriffen und dann

am Transversalmaßstab abgemessen. Eine vollständige Erfassung und Überprüfung

der Karte war so nur mit Hilfe eines Zirkels möglich. Dem uninformierten

Betrachter erschloss sich weder der Verwendungszweck noch die Begründung des

Transversalmaßstabes. So blieb die Augenscheinkarte quasi geheim.13

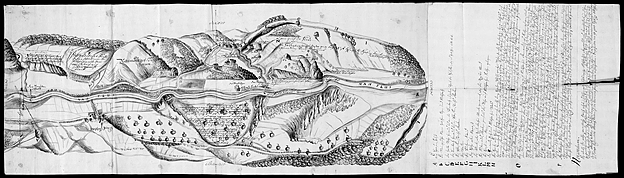

Tatsächlich ist die Vermessung des Territoriums beim Reichskammergericht eng an Staatsgeheimnis und Herrschaftsverständnis gekoppelt. Ein Beispiel verdeutlich dies anschaulich: Im Streit zwischen Pfalz und Brandenburg Ende des 16. Jahrhunderts um eine Grenze in der Nähe des Klosters Waldsassen kam es zum Eklat, als der beteiligte Maler/Geometer seine Messinstrumente auspackte und zu messen begann. Brandenburg wollte nämlich nicht, dass Informationen über den Umfang seiner Territorialherrschaft an die Öffentlichkeit gelangten. Die Kommission drohte zu scheitern. Der gefundene Kompromiss bestand nun darin, zu garantieren, dass die für die Messung verwendeten Instrumente bis zur Veröffentlichung des Rotulus mit der Augenscheinkarte14 »geheim blieben«.

Rutger Ruland hat gegen Ende des 16. Jahrhunderts eine praktische Abhandlung zu Beweiskommissionen am Reichskammergericht vorgelegt. Darin macht er grundsätzliche Aussagen zur Evidenz. Evidenz hat für ihn vor allem eine optische Dimension, der Beweiskraft zukommt.

Außerdem wird deutlich, dass es sich bei einer Inaugenscheinnahme am Reichskammergericht um einen äußerst komplexen Kommunikationsprozess über Raum und Herrschaft handelt, der |streng formalisiert ist. Das Ergebnis ist eine Text-Bild-Dokumentation, die nur im Zusammenspiel von Text und Augenscheinkarte zu beurteilen ist.

Betrachtet man die Augenscheinkarten über drei Jahrhunderte hinweg, so kann festgestellt werden, dass immer mehr Geometer, Ingenieure und Feldmesser die Visualisierung des Raumes übernahmen. Gleichzeitig entstand eine Diskussion über künstlerische Freiheit im rechtshistorischen Kontext. Viele Fragen sind noch ungeklärt. In diesen einführenden Beobachtungen ging es lediglich darum, Augenscheinkarten als eigene Gattung und Praxis der Raumerschließung vorzustellen und einige ihrer Besonderheiten anhand von ausgesuchten Beispielen zu benennen. Die malerische/zeichnerische Gesamtdarstellung des Raumes stand deshalb im Vordergrund.

Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Bestand Reichskammergericht, Nr. 1312

Bayerisches Hauptstaatsarchiv Amberg, Plansammlung 1930

Daston, Lorraine, Michael Stolleis (Hg.) (2008), Natural law and laws of nature in early modern Europe. Jurisprudence, theology, moral and natural philosophy, Burlington, https://doi.org/10.4324/9781315597522

Daston, Lorraine (2001), Die Biographie der Athene oder eine Geschichte der Rationalität, in: Daston, Lorraine, Wunder, Beweise und Tatsachen. Zur Geschichte der Rationalität, Frankfurt a.M., 7–27

Deutsch, Andreas (2008), »Beweis«, in: Cordes, Albrecht et al. (Hg.), Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 1, 2. Aufl., Berlin, Sp. 559–566 (3. Lieferung)

Dick, Bettina (1981), Die Entwicklung des Kameralprozesses nach den Ordnungen von 1495 bis 1555 (Quellen und Forschungen zur Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich 10), Köln

Oberländer, Samuel (Hg.) (2000), Lexicon juridicum Romano-Teutonicum: Das ist: vollständiges Lateinisch-Teutsches Juristisches Hand-Lexicon, Nürnberg 1723, Neudruck Köln

Oestmann, Peter (2008), »Artikelprozess«, in: Cordes, Albrecht et al. (Hg.), Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 1, 2. Aufl., Berlin, Sp. 313–314 (2. Lieferung)

Ruland, Rutger (1597), De commissariis et commissionibus Camerae Imperialis, Frankfurt a.M.

Vollrath, Hans-Joachim (2013), Verborgene Ideen. Historische mathematische Instrumente, Wiesbaden

Weber, Raimund J. (2002), Kaiserliche »Beweiskommissare« vor dem Dreißigjährigen Krieg. Johann Christoph und Johann Friedrich Tafinger aus Ravensburg, in: Schriften des Vereines für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung 120, 203–250

Weber, Raimund J. (2001), Probleme und Perspektiven der Kommissionsforschung am Beispiel der Reichskammergerichtsakten im Staatsarchiv Sigmaringen, in: Baumann, Anette, Siegrid Westphal et al. (Hg.) (2001), Prozeßakten als Quelle. Neue Ansätze zur Erforschung der Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich (Quellen und Forschungen zur Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich 37), Köln, 83–102

Wimböck, Gabriele, Karin Leonhard et al. (2007), Evidentia – Reichweiten visueller Wahrnehmung in der Frühen Neuzeit, Einleitung, in: Wimböck, Gabriele, Karin Leonhard et al. (Hg.), Evidentia – Reichweiten visueller Wahrnehmung in der Frühen Neuzeit, Berlin, 11–38

1 Ruland (1597) Pars II, Liber III, Caput I. Übersetzung: »Die Inaugenscheinnahme wird von unseren Rechtsgelehrten so oft als möglich die Veranschaulichung/Eindeutigkeit der Tatsache genannt.«

2 Ruland (1597).

3 Weber (2001) 83–102; Weber (2002) 203–250.

4 Wimböck/Leonhard (2007) 11–38.

5 Daston (2001) 21.

6 Daston/Stolleis (2008).

7 Dick (1981) 171.

8 Oestmann (2008) Sp. 313–314; Deutsch (2008) Sp. 559–566, vor allem Sp. 563.

9 Oberländer (2000).

10 Ruland (1597) Pars I, Liber III, Caput XXI.

11 Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Bestand Reichskammergericht, Nr. 1312.

12 Ruland (1597) Pars I, Liber I, Caput VII.

13 Vollrath (2013) 55.

14 Bayerisches Staatsarchiv Amberg, Plansammlung Nr. 1930.