Die Sammlung der historischen und aktuellen Geldzeichen in der Deutschen Bundesbank entstand mit der 1948 neu gegründeten Notenbank für die Bundesrepublik Deutschland, der Bank deutscher Länder (BdL). Die BdL ist die Vorläuferin der Bundesbank. Für die Umsetzung des Entschlusses, eine Münzensammlung zu pflegen, erwarb die Bank im Jahr 1954 die verbliebenen Bestände historischer Münzen der Deutschen Reichsbank, die zu Kriegsende in einem Bergwerk in Merkers in der Rhön eingelagert und dort von den Westalliierten erbeutet worden waren. In gewisser Weise führte die BdL mit diesem Ankauf die in der Reichsbank begonnene Sammelaktivität fort. Heute zählt der Münzbestand ca. 90.000 Objekte und bietet verschiedene Schwerpunkte, besonders für mittelalterliche und neuzeitliche deutsche Münzen.1

Im Gründungsjahr der Deutschen Bundesbank 1957 folgte der Ankauf der herausragenden, 200.000 Objekte umfassenden Papiergeldsammlung des Privatsammlers und Papiergeldhändlers Dr. Arnold Keller (1897–1972).2 Neben Albert Pick (1922–2015) gehörte Keller zu jenen Sammlern, die die Notgeldausgaben des Ersten Weltkrieges sowie die unzähligen Inflationsgeldausgaben der Hyperinflation von 1923 mit Hingabe zusammentrugen und damit auch gewerblich handelten. Der auf die deutsche Geldgeschichte konzentrierte Schwerpunkt der Sammlung wurde mit dieser Kaufentscheidung erneut ausgebaut. Die Keller-Sammlung lenkte den Blick auf die Notzeiten der Geldversorgung vor allem des frühen 20. Jahrhunderts, bot aber aufgrund ihrer ebenfalls internationalen Ausrichtung die Möglichkeit, sie als Universalsammlung weiterzuführen.

Die heutige Universalsammlung an Papier- und Münzgeld vermag es nicht nur, die Erscheinungsformen der Zahlungsmittel zu illustrieren, sondern bietet dank der sie begleitenden Numismatischen Fachbibliothek auch umfassende Einblicke in die globale Geldgeschichte.

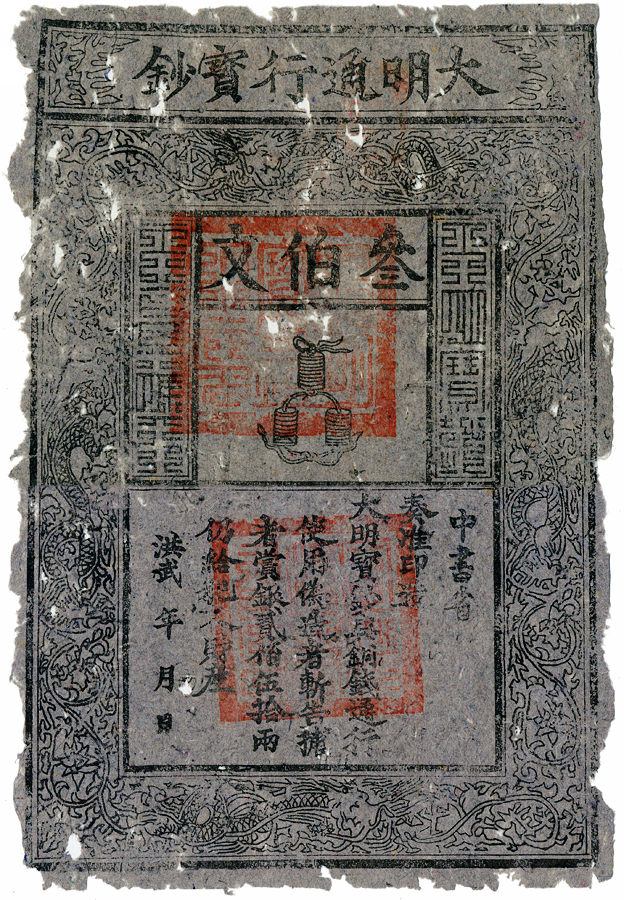

Nicht selten steht zu Beginn der Auseinandersetzung mit dem historischen Geldzeichenbestand die Frage: »Was ist Geld?« Über seine drei Hauptfunktionen als Tauschmittel, Recheneinheit und Wertaufbewahrungsmittel hinaus ist dabei Vertrauen für moderne Papierwährungen von zentraler Bedeutung. Einen wichtigen Beitrag zur Vertrauensgeschichte des Geldes kann die Betrachtung der frühen Papiergeldgeschichte liefern. Beruhte der Münzwert in der Regel auf dem realen Metallwert, so war Papiergeld nie an den Wert seines Trägermaterials gebunden. Das Vertrauen in die Werthaltigkeit dieser (neuen) Form von Geld musste also erst entstehen. Schon die ersten Papiergeldausgaben, z.B. in China (Abb. 1) ab dem 14. Jahrhundert3 und in Schweden im 17. Jahrhundert, erlitten jedoch aufgrund ihrer leichten Reproduzierbarkeit rasch einen Wertverfall.4 Die Ursache für das Scheitern aller frühen Papiergeldprojekte lag in der Ausgabe des Geldes ohne entsprechende Deckung durch Gegenwerte. Besonders in der Zeit der deutschen Hyperinflation von 1923 zeigt sich, dass die zügellose und durch die Einfachheit der Reproduktion auch verlockende Vermehrung der Papierbanknoten nicht zu den gewünschten Effekten für einen wirtschaftlichen Aufschwung führen konnte.

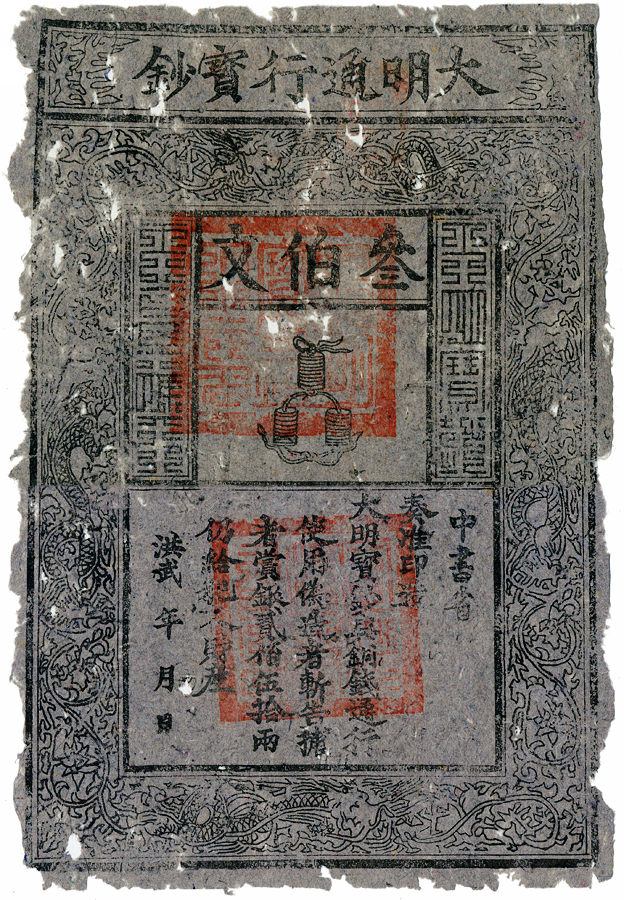

Exemplarisch lässt sich dies am Beispiel des Geschäftsgebarens des schottischen Finanzexperten John Law nachzeichnen, der zum französischen Finanzminister aufstieg. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts erhielt Law vom durch Kriege finanziell gebeutelten französischen Regenten die Erlaubnis, Papiergeld über die von Law als Privatbank zu gründende Banque Générale auszugeben. Laws Bank garantierte der Bevölkerung den Rück|tausch der Banknoten gegen Metallgeld, kalkulierte jedoch nur mit einer hälftigen Deckung durch Metallgeld und mit nicht werthaltigen Staatsanleihen, ausgehend von der Grundannahme, nicht alle Gläubiger würden zeitgleich die Banknoten zur Einlösung vorlegen. Steuerzahlungen an den Staat waren mit den Banknoten der Banque Générale ebenso möglich. Laws Rechnung ging zunächst auf. Dies ermöglichte ihm, erneut mit Genehmigung der Krone, die Gründung der Handelsgesellschaft Compagnie de la Louisiane ou d’Occident im Jahr 1717 als Aktiengesellschaft, auch bekannt als Mississippi-Kompagnie.5

Die Compagnie de la Louisiane ou d’Occident versprach Gewinne aus der Kolonialisierung des Mississippi-Gebietes. Die Kolonie

Louisiana reichte damals vom südlichen Mississippi-Delta bis ins heutige Kanada.

Die Gewinnausschüttung finanzierte die Banque Générale mit den Einlagen. Aktienverkäufe, die einen Kursrutsch verursachen konnten, wurden

von der Banque Royale, wie die Bank ab 1718 hieß, aufgefangen (Abb. 2).

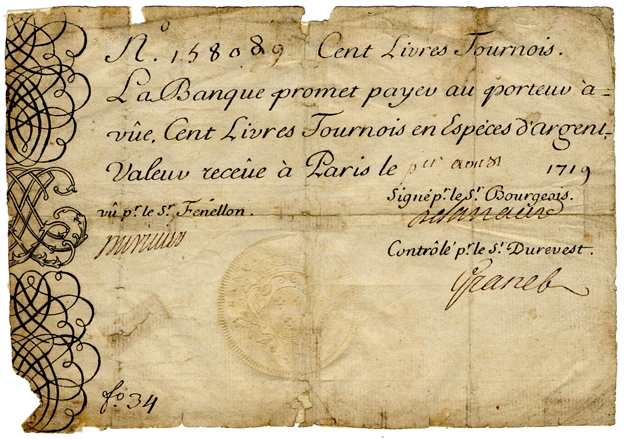

Dass Papiergeldemissionen bereits in der Frühzeit der Papiergeldgeschichte einer stabilen

Währung nicht entgegenstanden, zeigt die Banknotenausgabe im Kurfürstentum Sachsen.

Als eine der ersten Papiergeldausgaben im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation

entstanden dort im Jahr 1772 nach dem Vorbild der Wiener Stadt-Banco die sog. Zettel.

Sachsens Staatspapiergeld zählte zu den bei der Bevölkerung beliebten Geldzeichen,

auf die 1779 sogar ein Aufgeld gezahlt wurde. Im Kurfürstentum wurde auf eine bedachte

Ausgabe von Staatspapiergeld geachtet (Abb. 3).

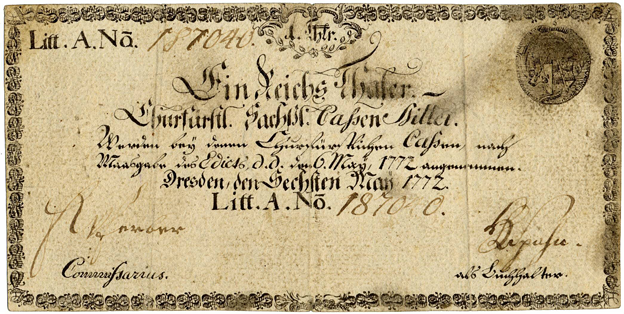

Neben den überseeischen Unternehmungen des 17. Jahrhunderts waren es im 19. Jahrhundert

Industrialisierung und Gründungsboom, die den Bedarf an Investitionsmitteln ansteigen

ließen. Die ersten Großprojekte, die durch Aktiengesellschaften finanziert wurden,

waren die Eisenbahnprojekte in Amerika.8 Sachsen liefert auch hier ein Beispiel für die Ausgestaltung der Investitionsmöglichkeiten:

Für den Bau der Eisenbahnstrecke Leipzig-Dresden ab 1836 wurde auf Anregung des deutschen

Wirtschaftstheoretikers Friedrich List (1789–1846) nicht nur eine Aktiengesellschaft

gegründet. Die Kompagnie erhielt zusätzlich das Recht, Geldscheine im Nennwert von

einem Taler auszugeben und das Bauprojekt somit zusätzlich zu finanzieren9 (Abb. 4).

Die Vereinigung der deutschen Einzelstaaten zum Deutschen Reich im Jahr 1871 schuf die Voraussetzung für die Vereinheitlichung des bis dahin vielfältigen Währungssystems, in dem 33 Notenbanken, 20 Bundesstaaten und drei Körperschaften Geldscheine ausgaben.10 Das Bankgesetz vom 14. März 1875 regulierte die Zentralisierung der Banknotenausgabe durch die Errichtung der Reichsbank, ermöglichte aber auch den Privatnotenbanken unter Regulierung der Reichsbank, weiterhin Banknoten auszugeben.

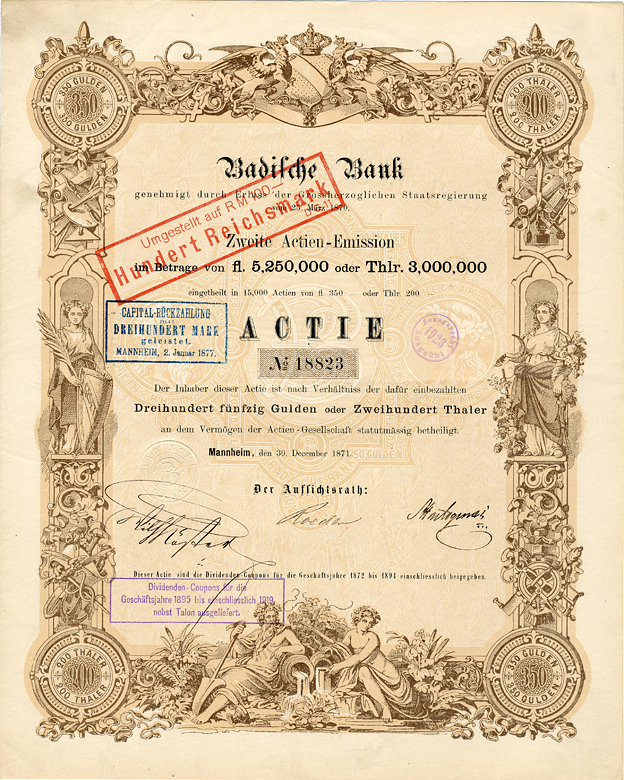

In Sachsen gründete sich 1873 die Sächsische Bank zu Dresden als Aktiengesellschaft (Abb. 5) in Konkurrenz zur Leipziger Bank. Auch in Baden entstand die Badische Bank 1871 als Aktiengesellschaft (Abb. 6). Die Banken behielten ihr Notenausgaberecht bis 1934 (Baden, Bayern, Württemberg) bzw. sogar bis 1947 (Sachsen).

Dale, Richard (2004), The First Crash: Lessons from the South Sea Bubble, Princeton, https://doi.org/10.1515/9781400851645

Deutsche Bundesbank (Hg.) (1966), Das Papiergeld im Deutschen Reich 1871–1948, Frankfurt a.M., www.bundesbank.de/numismatik

Drumm, Ulrich, Alfons W. Henseler et al. (Hg.) (1978), Alte Wertpapiere, Dortmund

Glahn, Richard von (1996), Fountain of Fortune: Money and Monetary Policy in China, 1000–1700, Berkeley

Goetzmann, William N. et al. (Hg.) (2013), Great Mirror of Folly: Finance, Culture, and the Crash of 1720, New Haven

Kerschagl, Richard (1956), John Law: Die Erfindung der modernen Banknote, Wien

Mongolian Numismatic Research Institute (Hg.) (1987) and China Numismatics Editorial Department, A Compilation of Pictures of Chinese Ancient Paper Money, Beijing

Pick, Albert (1992), Papiergeld Lexikon, 3. überarb. Aufl., Regenstauf

Platbärzdis, Aleksandrs (1960), Sveriges första banksedlar: Stockholms Bancos sedelutgivning, 1661–1668, Stockholm

Sandrock, John E. (2011), John Law’s Banque Royale and the Mississippi Bubble, in: International Bank Note Society Journal 50,4, 18–23

Voss-Wiegand, Juliane (2014), Geld in Not: Die Papiergeldsammlung Arnold Kellers in der Deutschen Bundesbank, in: Hiller von Gaertringen, Julia (Hg.), Kriegssammlungen 1914–1918, Frankfurt am Main, 199–205

Walburg, Reinhold (2013), Die Numismatische Sammlung der Deutschen Bundesbank in Frankfurt a.M., in: International Numismatic Council, Compte rendu 60, 65–77

1 Zur Geschichte der Sammlung s. Walburg (2013).

2 Voss-Wiegand (2014).

3 Mongolian Numismatic Research Institute (Hg.) (1987) 67, Tafel IX; Glahn (1996) 56–82.

4 Platbärzdis (1960).

5 Sandrock (2011); Kerschagl (1956).

6 Drumm/Henseler et al. (Hg.) (1978).

7 Goetzmann (2013); Dale (2004).

8 Drumm/Henseler et al. (Hg.) (1978).

9 Pick (1992).

10 Deutsche Bundesbank (Hg.) (1966).