»Die Art und Weise, wie die Quellen des römischen Rechtes im fränkischen Reiche misshandelt wurden, […] jenes Übergewicht des juristisch minderwertigen Materials, das sich in der Bevorzugung der Epitomen äussert, […] das alles kennzeichnet in unzweideutiger Weise eine gewaltige Decadenz des römischen Rechtes […].«1 In dieser Bemerkung Alfred von Halbans (1865–1926) klingen Vorstellungen an, die die rechtshistorische Wahrnehmung von Epitomen lange geprägt haben. Sie galten als Vertreter einer niveaulosen Gebrauchsliteratur, die anspruchsvollen Vorlagen die Originalität nahm und ihre Überlieferung gefährdete, und wurden nicht selten als Verfallserscheinung gedeutet. Manches an dieser Sichtweise lässt sich bis zu den Humanisten zurückverfolgen.2 In neueren Darstellungen wird weniger hart geurteilt. Das liegt jedoch nur zum Teil an einem besseren Kenntnisstand,3 hat sich doch die rechtshistorische Forschung mit dem Phänomen bislang nur punktuell, d.h. vor allem mit Blick auf einige wenige Werke beschäftigt.4

Diese Zurückhaltung der Forschung hängt allerdings nicht nur mit traditionellen Vorbehalten zusammen, sondern wohl auch damit, dass Epitomen nur eine unter vielen rechtshistorischen Quellengattungen sind. Die historische Bedeutung des Phänomens zeigt sich erst, wenn man neben dem literarischen Genus auch die methodische Seite, d.h. das Epitomieren, berücksichtigt und nach der Funktion für das Rechtsleben fragt. Beides gerät im Zuge eines verstärkten Interesses an Text- und Wissenskulturen zunehmend auch in das Blickfeld der rechtshistorischen Forschung.5 Von besonderem Interesse sind in diesem Zusammenhang die Reduktion und die Verbreitung von Rechtstexten, Normen und Wissensbeständen durch Epitomierung bzw. Epitomen. Darauf wird im Laufe dieser Untersuchung noch verschiedentlich zurückzukommen sein.

Zunächst jedoch erscheint es geboten, sich kurz des Gegenstandes zu vergewissern und auf die Frage einzugehen, wie man sich dem Thema nähern könnte. – Die aus dem Vorgang des Zurecht|stutzens oder Abkürzens (insbesondere von Büchern) resultierende Epitome (ἐπιτομή, epitome bzw. epitoma) ist in diversen Bereichen (z.B. in Geschichtsschreibung, Philosophie und Jurisprudenz) der griechischen oder lateinischen Literatur der Antike als Gattung vertreten und hat auch in den mittelalterlichen und neuzeitlichen Quellen auf vielfältige Weise Niederschlag gefunden.6 In einem wohl in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts vollendeten griechisch-lateinischen Glossar, den Scholica Graecarum glossarum, findet sich folgende Erklärung des Ausdrucks epitome: ein Ausschnitt oder Auszug, der aus einem umfangreicheren corpus librorum auf dem Wege einer Auswahl und Blütenlese zusammengestellt worden ist und als kurze und gebrauchsfertige Darlegung bezeichnet werden kann.7

Dieser Umschreibung, die weitgehend dem lateinischen Sprachgebrauch der Antike entspricht, lassen sich drei zentrale Eigenschaften der Epitome entnehmen. Erstens setzt sie einen bereits bestehenden Text, d.h. eine Vorlage voraus. Zweitens liefert sie im Vergleich zu diesem Ausgangstext eine kürzere Fassung, die auf dem Wege einer Auswahl zustande gekommen ist. Drittens schließlich legt der Ausdruck corpus librorum nahe, dass es sich bei der Vorlage um einen in mehrere Bücher (libri) gegliederten, d.h. längeren Text handelt.

Diese drei Eigenschaften verweisen ihrerseits auf wichtige Merkmale und Funktionen des Epitomierens. Relativ klar ist dies mit Blick auf die ersten beiden Charakteristika. Das vorrangige Ziel des Epitomierens ist eine Verkürzung des Textes. Die im Thesaurus linguae Latinae angegebenen Synonyme compendium, breviarium und summarium8 deuten teilweise noch auf eine andere damit eng zusammenhängende Funktion hin, und zwar die aus der Kürzung resultierende (bessere) Übersichtlichkeit. Das eine wie das andere hat einen leicht erkennbaren praktischen Wert. Die Epitome enthebt den Benutzer der Notwendigkeit, den umfangreicheren Ausgangstext lesen zu müssen. Er kann sich so Zeit und Mühe sparen. Zudem fallen die Kosten für eine Vervielfältigung aufgrund des geringeren Umfangs niedriger aus. Das ist insbesondere unter wirkungsgeschichtlichen Vorzeichen von Bedeutung, wenn man an die vergleichsweise leichte Zugänglichkeit von Epitomen und die damit oft einhergehende weitere Verbreitung ihrer Inhalte denkt.

Beachtung verdient ferner das Verhältnis zwischen der (primären) Vorlage und der (sekundären) Epitome, die, wenn man von der klassischen antiken Überlieferungstradition ausgeht, vor allem Auszüge aus dem Originalwortlaut enthält. Wie bei dem Katechismus, der Glosse oder dem Register handelt es sich auch in diesem Falle um eine besondere Form generischer Intertextualität.9 Daraus ergibt sich ein besonderes Erkenntnispotential, wobei in Hinblick auf den Epitomator zu unterscheiden ist zwischen der Epitomierung des eigenen und eines fremden Werkes. Im einen wie im anderen Fall kann die Epitome als Kommentar oder Interpretation des Ausgangstexts verstanden werden. Von Interesse ist zudem das zeitliche Verhältnis der beiden Texte, das sich im Sinne einer Entwicklung interpretieren lässt. In enger Verbindung damit steht die Vorstellung, die Epitome stelle sich »als ›zweite Auflage‹ im Sinne einer Neubearbeitung«10 dar. Eine Überlegung, die gerade im Falle der Selbstepitomierung wichtige Deutungsperspektiven eröffnet. Allerdings kann die Selbstepitomierung auch andere Hintergründe haben und zwar die Hoffnung des Verfassers, sein Werk durch Anfertigung eines Auszugs vor entstellenden Darstellungen durch andere Epitomatoren zu bewahren.11 Immerhin konnte es leicht geschehen, dass der Auszug die Vorlage allmählich verdrängte. Möglich war aber auch, dass die Epitome als Hilfsmittel diente, um mit der längeren Vorlage besser arbeiten zu können oder sie bekannter zu machen.

|Etwas größere Verständnisschwierigkeiten bereitet die dritte Aussage, wenn man an die Beschaffenheit der Vorlage und eine sich daraus ergebende nähere Bestimmung der Gattung denkt. Schon der in den Scholica Graecarum glossarum folgende Nachsatz, demzufolge griechische Autoren als epitome kurze aus den Schriften anderer Gelehrter gewonnene Darlegungen bezeichnen, lässt sich so deuten, dass der Ausdruck auch Werke bezeichnet, die aus mehr als einer Vorlage stammende Auszüge enthalten. Tatsächlich wird in der klassischen Philologie zwischen der (älteren) Epitome eines einzelnen Werks (epitoma auctoris) und der (jüngeren) epitoma rei tractatae unterschieden, in der mehrere Werke zu einem bestimmten Thema exzerpiert und so zu einem Kompendium verarbeitet worden sind.12 Solche Schriften könnte man auch als epitomierende Bearbeitungen im weiteren Sinne umschreiben, die z.B. auf mehreren gründlich durchgearbeiteten Texten beruhen oder die sich als literarische Mischformen darstellen, insofern sie noch andere Darstellungselemente enthalten, wenn man etwa an das Florileg denkt, das aus Exzerpten besteht, die aus einer Vielzahl von Werken stammen.13

Die hier erkennbaren fließenden Übergänge lassen sich auch in Hinblick auf andere Merkmale von Epitomen beobachten. Zu denken wäre etwa an das Verhältnis von Vorlage und Epitome, die in der Antike zumeist durch Auszüge aus dem Originalwortlaut zustande kam. Doch bestand nicht selten die Notwendigkeit oder Gelegenheit, dass der Epitomator auf eigene Formulierungen zurückgriff, etwa wenn er einzelne Exzerpte miteinander verband, den Wortlaut der Vorlage z.B. aus inhaltlichen oder stilistischen Gründen veränderte oder eine zusammenfassende Bemerkung einfügte. Eine Tendenz, die im Übergang von der Antike zum Mittelalter in manchen Werken beträchtlich an Dynamik gewann.

Soweit zum Gegenstand allgemein. Wenn ihm im Folgenden mit Blick auf lateinische Rechtstexte zwischen Spätantike und Früher Neuzeit etwas genauer nachgegangen werden soll, dann erfordert das auch eine kurze Bestimmung der eigenen Vorgehensweise. Gegenstand dieses Überblicks ist nicht in erster Linie die Geschichte einer Literaturgattung im Wandel der Zeiten, sondern der vielfältige Niederschlag, den die in methodischer, literarischer und funktionaler Hinsicht bedeutsame Technik des Epitomierens gefunden hat. Deshalb und mit Blick auf die fließenden Grenzen zwischen einzelnen Gattungen sollen im Folgenden auch Werke, die aus mehreren Vorlagen epitomiert sind oder die eine Vorlage nicht (allein) durch Exzerpte, sondern in den eigenen Worten des Bearbeiters zu kondensieren suchen, als Epitomen im weiteren Sinne in die Betrachtung einbezogen werden. Weiterhin ergibt sich aus dem übergeordneten Untersuchungsziel, dass es nicht allein um methodische und literaturgeschichtliche Befunde geht, sondern immer auch um die Frage nach ihrer Bedeutung im Rahmen der Rechtsentwicklung, d.h. vor allem welche Rolle dem Epitomieren für die Aneignung, Überlieferung und Verbreitung von Rechtswissen in der sog. Vormoderne zukam.

Antwort darauf geben insbesondere zwei Bereiche der Rechtsgeschichte, die im Folgenden näher betrachtet werden sollen: das römische Recht in Spätantike und Frühmittelalter sowie das kanonische Recht des zweiten Jahrtausends. Diese beiden historisch und sachlich recht verschiedenen Untersuchungsfelder vermitteln einen guten Eindruck von der Vielschichtigkeit des Phänomens. Zugleich ist aber auch klar, dass die folgenden Beobachtungen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, es sich vielmehr nur um einige Aspekte eines unter rechtshistorischen Vorzeichen bislang noch wenig erforschten Phänomens handelt.

Blickt man von der Literaturgattung und Arbeitstechnik auf die Rolle, die sie im römischen Recht des ersten Jahrtausends spielten, dann gilt es zunächst, hinsichtlich der Überlieferung zwischen Gesetzestexten und -sammlungen einerseits |und der juristischen Fachliteratur andererseits zu unterscheiden. Beide waren Gegenstand umfangreicher Epitomierungsvorgänge, die jedoch zeitlich zum Teil weit auseinanderlagen.14 Das hängt mit einer Besonderheit der römischen Rechtsentwicklung zusammen. Während der Höhepunkt der römischen Jurisprudenz und Rechtsliteratur in der sog. klassischen Epoche von der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts v. Chr. bis 235 n. Chr. lag, kam es erst in der Spätantike zur Redaktion von großen amtlichen Gesetzessammlungen, dem Codex Theodosianus (438) und dem Codex Justinianus (529/534).15

Was nun die Werke der klassischen Juristen betrifft, so sind sie fast nur in Auszügen überliefert. Die Gründe hierfür liegen nicht zuletzt in spätantiken »Katastrophen des Vergessens« (Emil Seckel), denen ein Großteil der Klassikerschriften zum Opfer fiel.16 Fragt man nach den literaturgeschichtlichen Hintergründen dieser Wissensverluste, dann liegt der Gedanke nahe, dass sie nicht zuletzt mit einer schon früh zu beobachtenden Epitomierungstätigkeit in Zusammenhang standen, in deren Gefolge nicht nur aus Auszügen älterer Schriften neue juristische Werke (z.B. Pauli Sententiae, Ulpiani Regulae) entstanden, sondern auch viele Schriften gerade der frühen Klassiker nicht mehr abgeschrieben wurden und irgendwann verloren gingen.17

War das Epitomieren also eine Verfallserscheinung? Um die historische Bedeutung der betreffenden Arbeitstechnik besser einschätzen zu können, bietet sich ein etwas genauerer Blick auf die gerade erwähnten Vorgänge an. Er vermittelt ein differenzierteres Bild. Das gilt etwa für das Fortleben bestimmter spätklassischer Schriften. Da in den nachklassischen Werken die umfangreiche Kasuistik, die viele klassische Schriften kennzeichnet, fehlte, wurden auch nach dem 3. Jahrhundert manche Texte spätklassischer Juristen noch oft herangezogen und kopiert.18

Wichtiger als solche Details ist jedoch die grundsätzliche Wahrnehmung der hier interessierenden allgemeinen Entwicklungen. Juristische Werke werden für gewöhnlich konsultiert, weil sich der Leser über das Recht informieren will. Sobald sich die Rechtslage ändert, wird die dadurch veraltete Fachliteratur für Leser uninteressant, wenn nicht, wie gerade erwähnt, besondere Umstände vorliegen.19 Diese einfache Einsicht führt zurück zu den »Katastrophen des Vergessens«. Die Prägung zielt nicht auf einen kulturellen Niedergang in der Spätantike ab.20 Vielmehr hatte Emil Seckel mit der betreffenden Bemerkung ein Phänomen im Auge, das sich in der Rechtsgeschichte verschiedentlich beobachten lässt.21 Man könnte es auch als »Verschwinden verbrauchten Rechts« (Michael Stolleis) oder in Anlehnung daran als Verschwinden obsoleten Rechtswissens umschreiben.22

Wenn nun die »Katastrophen des Vergessens« aus Sicht der Rechtsentwicklung nötig und sinnvoll waren, dann rückt dies auch das in diesem Zusammenhang bedeutsame Epitomieren in ein anderes Licht. Eine antiquarische Betrachtungsweise, aus deren Perspektive es sich vor allem als eine Gefahr und gelegentlich vielleicht auch als eine Chance für die Überlieferung darstellt, wird dem Phänomen historisch nicht gerecht. Vielmehr ist auch die Funktion, die das Epitomieren |für die Rechtskenntnis hatte, zu berücksichtigen. Dies wird umso klarer, wenn man den Blick von der Literatur auf die Quellen des römischen Rechts lenkt und die Gesetzessammlungen des 5. und 6. Jahrhunderts betrachtet.

Auch in diesem Falle gilt es zunächst, sich einiger Rahmenbedingungen zu versichern. Sie stehen in enger Verbindung mit einem Phänomen, das sich vielleicht am besten mit der Metapher des Waldes umschreiben lässt.23 So spricht etwa Tertullian von dem »alten und wuchernden Wald der Gesetze«.24 Die Metapher verweist auf ein Problem, das sich schon am Ende der Republik bemerkbar machte. 25 Aufgrund der großen Zahl der zum Teil obsoleten Gesetze konnte es leicht geschehen, dass jemand, der sich über die Rechtslage kundig machen wollte, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sah.

Allerdings könnte man, wenn man von der heute teilweise überholten Zählung von Giovanni Rotondi ausgeht,26 angesichts der vergleichsweise geringen Anzahl von etwa 800 bekannten leges publicae, die nachweislich bis in das erste Jahrhundert des Prinzipats erlassen wurden, meinen, dass eine solche Menge durchaus zu handhaben war und es sich bei den alten Beschwerden über den Wald der Gesetze nur um einen Topos handelt.27 Dieser Eindruck beruht jedoch auf einem anachronistischem Fehlschluss und ist insofern trügerisch.28 Für einen Betrachter, der mit den Gesetzesfluten der Moderne vertraut ist, mag die Anzahl der Gesetze, mit denen die Römer zu kämpfen hatten, eine zu vernachlässigende Größe sein. Nichtsdestoweniger bezog sich die Kritik an der Vielzahl der Gesetze auf ein Problem, das in den Augen der Zeitgenossen durchaus real war und sich im Laufe der späteren Kaiserzeit als immer schwerwiegender erweisen sollte.

Was lag daher näher, als den Wald der Gesetze(-stexte) zu lichten? Aus Sicht Tertullians ließ sich diese Aufgabe noch mit den Äxten kaiserlicher Reskripte und Edikte lösen. Doch erwiesen sich diese Werkzeuge in der Folgezeit eher als Teil denn als Lösung des Problems. In der Spätantike fiel die Antwort denn auch anders aus. Ein erster Schritt zum Lichten der silva legum bestand in der Erstellung amtlicher Gesetzessammlungen wie des Codex Theodosianus und des Codex Justinianus, die die entscheidungsrelevanten, oft nur in wörtlichen Auszügen wiedergegebenen Gesetze enthielten.29 Doch waren die so geschaffenen Textmagazine gewaltig, in der Herstellung teuer und kaum benutzbar. Ein zweiter im Übergang von der Antike zum Mittelalter vollzogener Schritt konnte daher in der Epitomierung solcher Gesetzbücher oder anderer Rechtssammlungen (z.B. Novellen) bestehen.

Diese Vorgehensweise lässt sich gut für den Codex Theodosianus beobachten.30 Nach dem Untergang des weströmischen Reiches wurde er im Westgotenreich epitomiert und in dieser Form zusammen mit anderen antiken Rechtstexten (u.a. sog. Gaiusepitome und Pauli Sententiae) als Gesetzbuch für die unter westgotischer Herrschaft lebende römische Bevölkerung 506 in Kraft gesetzt und publiziert.31 Dieses unter der Bezeichnung Lex Romana Visigothorum oder Breviarium Alarici(-anum) geläufige Werk, das eine der wichtigsten |Quellen des römischen Rechts im lateinischen Frühmittelalter bildete, diente seinerseits gallorömischen und fränkischen Bearbeitern des 6.–8. Jahrhunderts als Ausgangspunkt für kleinere »Epitomen von Epitomen«, bei denen es sich allerdings nicht um amtliche Rechtsaufzeichnungen, sondern um Privatarbeiten handelt.32

Einen Einblick in einige Facetten dieser Quellengattung vermittelt der Prolog der im 8. Jahrhundert vielleicht in Burgund von einem unbekannten Mönch auf Weisung seines Abtes verfassten Epitome Monachi.33 Der Verfasser stellt dem Leser, der nicht die Zeit oder die Vorbildung hat, die im Breviarium Alarici gesammelten römischen Gesetze eingehend zu studieren, sein Werk als einen Zweig in Aussicht, der aus den großen Wäldern des Breviars bzw. der darin enthaltenen römischen Gesetze stammt.34 In seinem compendium sind dem Autor zufolge feierliche und langatmige Ausführungen fortgefallen, doch finden sich alle in ihnen enthaltenen Erörterungen (definiciones). Was damit gemeint ist, zeigt die Anlage des Werks. Sein Verfasser hat (wie auch andere Epitomatoren) für gewöhnlich den Wortlaut der im Breviar enthaltenen Kaiserkonstitutionen und der Pauli Sententiae unberücksichtigt gelassen und sich zumeist darauf beschränkt, die sog. Interpretationen, d.h. im Breviar überlieferte Exzerpte aus älterer Literatur zum Codex Theodosianus, wiederzugeben.35 Glaubt man dem Autor, dann kann man von seinem Werk schnell zum Ausgangstext überwechseln.36 Das liegt aus Sicht des Verfassers nicht zuletzt an dem Verhältnis der beiden Werke. Dem Prolog zufolge eifert die Schrift (exemplaria) wie ein neugeborener Sprössling der Mutter nach.

Der prägnante Vergleich stammt aus dem Widmungsschreiben Papst Gregors d. Gr. an Leander, das seinen Moralia in Job vorangestellt ist.37 Darin führt der Papst aus: Da sein Kommentar (expositio) aus der Bibel entstanden sei, zieme es sich, dass er wie ein neugeborenes Kind das Aussehen der Mutter, d.h. die sprachliche Form der Heiligen Schrift, annehme. Der Verfasser der Epitome Monachi hat diese Bemerkung – vielleicht mit Blick auf die von ihm verarbeiteten, (wie die Bibel) vergleichsweise leicht lesbaren Interpretationen des Breviars – großenteils ausgeschrieben.38 Allerdings hat er den Ausdruck expositio durch exemplaria ersetzt. Möglicherweise wollte er nicht der Vorstellung Vorschub leisten, bei seinem Werk handele es sich ebenfalls um einen Kommentar.

Das hier erkennbare Bemühen, keine Zweifel an der engen Verbindung von Breviar und Epitome aufkommen zu lassen, erscheint auf den ersten Blick nicht unbegründet. Allerdings vermittelt der Auszug mitunter auch gegenläufige Eindrücke. Das gilt etwa für die weitreichenden Auslassungen, die Bemerkung über die definiciones und die daraus ableitbare Vorstellung, in ihnen liege, wie Detlef Liebs übersetzt, das Wesentliche,39 d.h. ein kon|densierter Kernbestand vor, oder die Waldmetapher, die im Sinne einer Kritik an der Vorlage gedeutet werden konnte. Vielleicht wollte der Verfasser »der von vornherein als Rechtsbuch konzipierten Epitome monachi«40 ganz bewusst dem Eindruck einer allzu großen Eigenständigkeit entgegenwirken.

Vor diesem Hintergrund könnte man den Mutter-Kind-Vergleich vielleicht auch etwas anders verstehen, als es der erste Eindruck nahelegt, und zwar im Sinne von Ähnlichkeit und zugleich Verschiedenheit. So gesehen könnte man sich fragen, inwieweit sich die Epitome vom Breviar nicht nur als Text, sondern auch ihrem Inhalt nach verselbständigt hat. Allerdings wird man in dieser Hinsicht nicht allzu viel erwarten dürfen. Insgesamt gelang den Verfassern der Breviar-Epitomen eine Durchdringung ihres Gegenstands nicht oder nur unzureichend.41 Das gilt auch für die Epitome Monachi, wenngleich sie im Vergleich zu den anderen Breviar-Epitomen etwas besser beurteilt wird.42 Dem ungeachtet bleibt die gerade angedeutete Überlegung von Interesse. Das gilt weniger für das konkrete Werk als für die Gattung allgemein, und zwar in Hinblick auf die Frage, inwieweit manche Epitomen das Ergebnis eingehenderer Reflexion und Abstraktion waren und das Epitomieren insofern zum Ausgangspunkt eigenständiger und weiterführender Entwicklungen werden konnte. Darauf wird am Schluss dieses Aufsatzes noch einmal zurückzukommen sein.43

Betrachtet man nach diesem kurzen Blick auf eine einzelne Quelle die Gesamtentwicklung vom Codex Theodosianus über das Breviarium Alarici zu seinen Epitomen, dann erscheint sie in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Das gilt zunächst für ihre formale Seite, wenn man an die Dynamik der Textentwicklung denkt. Das Epitomieren war nicht notwendigerweise ein einmaliger Vorgang, sondern konnte sich weiter fortsetzen. Allerdings musste dies nicht immer zu einer steten Reduktion von verfügbarem Text führen. Das zeigt die Überlieferung des Codex Justinianus, die sich zunächst durch eine zunehmende Verschlankung des Textes auszeichnet (Epitome codicis), bis es wieder zu einer allmählichen Auffüllung (Epitome aucta) kam.44

Jenseits des quantitativen Befundes ist die in Alarichs Breviar und seinen Epitomen zu beobachtende Textreduktion aber auch mit Blick auf eine bessere Zugänglichkeit des Rechtswissens von Interesse. Die hier erkennbare Tendenz entsprach durchaus traditionellen römischen Vorstellungen vom guten Gesetz. So findet sich schon bei Seneca die Forderung, dass Gesetze kurz sein müssen, damit auch die Unkundigen sie verstehen.45 Doch auch aus Sicht nachrömischer Rechtsverhältnisse erscheint die Kürze der Epitomen sinnvoll. Im lateinischen Westen wurden Juristen im Laufe des 6. Jahrhunderts und vor allem des 7. Jahrhunderts zunehmend seltener, um danach schließlich (fast) ganz zu verschwinden. In einem solchen Umfeld, in dem bereits Schriftlichkeit und lateinische Sprache in weiten Teilen Europas immer größere Verständnishürden bildeten, war ein bündiger Normtext zweifellos von Vorteil, wenn es darum ging, weniger versierte Leser zu erreichen und so überhaupt noch eine nennenswerte Wirksamkeit der lex scripta zu gewährleisten.46 Vor diesem Hintergrund erscheinen das Breviarium Alaricianum und seine Epitomen weniger als Niederschlag von Dekadenz oder Barbarei denn als Versuch, das in den großen spätantiken Gesetzes|sammlungen enthaltene Wissen unter veränderten kulturellen und rechtlichen Rahmenbedingungen zumindest in Teilen benutzbar zu halten.47

Dieser Eindruck verfestigt sich, wenn man die betreffenden Phänomene nicht so sehr unter kognitiv-medialen als unter rechtlichen Vorzeichen betrachtet und dementsprechend den Normenbestand der Epitomen in den Blick nimmt. Die Frage, wie sich ausweislich des Breviars das römische Recht im Westgotenreich Anfang des 6. Jahrhunderts darstellte, rückt deutliche Unterschiede im Vergleich zu den beiden römischen bzw. byzantinischen Codices in den Blick. Die Abweichungen erklären sich nicht allein aus Veränderungen in nachrömischer Zeit, sondern auch daraus, dass das provinziale Rechtsleben schon lange vor den Westgoten in Bahnen verlief, die sich deutlich von dem Bild unterscheiden, das der Codex Theodosianus und der Codex Justinianus vom römischen Recht vermitteln.

Unabhängig davon, ob man dieses provinziale Recht mit dem Begriff des weströmischen Vulgarrechts in Verbindung bringen will,48 dürfte klar sein, dass die Epitomierung des Codex Theodosianus wie auch des Breviarium Alarici auf das engste mit der Frage verbunden war, was aus Sicht der Redaktoren (noch) rechtens war. Die Antwort darauf war Voraussetzung dafür, dass man im Wald der Gesetze Einschläge vornehmen und so gangbare Wege durch das Dickicht der Texte bahnen konnte. Hier schließt sich der Kreis, wenn man an die klassischen Juristenschriften denkt. So verschieden die betrachteten Epitomen sind, sie stellen sich immer auch als Ausdruck einer Aktualisierung (qua Auswahl) und Anpassung an veränderte rechtliche und außerrechtliche Gegebenheiten dar.49 Anders ausgedrückt: Die Epitomen waren nicht zuletzt ein wichtiges Instrument literarischer und rechtlicher »Flurbereinigung« und leisteten insofern einen wichtigen Beitrag zum Fortbestand der lex scripta. So gesehen ermöglichte es die Epitomierung, in einer Zeit tiefgreifender institutioneller Umbrüche weiterhin mit einem Grundbestand römischrechtlicher Texte zu arbeiten.

Diese Überlegung führt noch einmal zu der Frage, wie der Vorgang des Epitomierens aus Sicht des römischen Rechts im ersten Jahrtausend zu bewerten ist. Die traditionelle Einschätzung ist, soweit es die Qualität vieler spätantiker und frühmittelalterlicher Epitomen angeht, sicher nicht völlig aus der Luft gegriffen. Passagen, die eine geglückte Komprimierung erkennen lassen, wechseln sich oft ab mit Stellen, aus denen klar hervorgeht, dass der Epitomator mit der Vorlage nichts anfangen konnte, weil er den Inhalt nicht verstand. Dessen ungeachtet bleibt festzuhalten, dass die alte negative Beurteilung in mehrfacher Hinsicht korrekturbedürftig ist. In ihrer klassizistischen Tendenz ist sie unhistorisch, in der angenommenen Kausalität unzutreffend und in der Wahrnehmung selektiv.

Soweit zum römischen Recht der Spätantike und des Frühmittelalters. Während Epitomen oder epitomierende Bearbeitungen in der Überlieferung des nicht-römischen weltlichen Rechts nur eine untergeordnete Rolle spielen,50 finden sie sich in größerem Umfang im Kirchenrecht des ersten Jahrtausends.51 Ihre Existenz verdanken sie dort teilweise ähnlichen Interessen und Anliegen wie ihre römischrechtlichen Gegenstücke.52 Unter kanonistischen Vorzeichen fallen Epitomen von Konzilsakten (z.B. Breviarium Hipponense) und vor allem von Kirchenrechtssammlungen (z.B. Brevia|tio canonum des Fulgentius Ferrandus, Epitome Hispana) ins Auge.53 Wenngleich in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends die Textmagazine des kirchlichen Rechts stetig wuchsen, während die des römischen Rechts schrumpften, nahmen sich die Probleme, mit denen die Verfasser kirchenrechtlicher Epitomen zu kämpfen hatten, im Vergleich zu den Herausforderungen, denen sich die Autoren entsprechender römischrechtlicher Kompendien zu dieser Zeit gegenübersahen, eher bescheiden aus. Das änderte sich seit der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts, als es im Gefolge von Gregorianischer Reform und Investiturstreit zu einer rasanten Zunahme von Kirchenrechtssammlungen kam. Bevor jedoch auf die sich daran anschließenden Entwicklungen näher einzugehen ist, gilt es, sich einige grundsätzliche Unterschiede zwischen den bisher beobachteten Phänomenen und den noch zu untersuchenden Entwicklungen im zweiten Jahrtausend klarzumachen.

Die großen Gesetzessammlungen des 5. und 6. Jahrhunderts waren der Versuch, eine unübersichtliche Normarchitektur, die zuvor in den Köpfen der Juristen präsent war, unter Aufsicht des Kaisers umfassend abzubilden und die entsprechenden Texte zur zentralen Informationsquelle für den Unterricht zu machen. Im Zuge eines allgemeinen Niedergangs von Staatlichkeit und Schriftlichkeit erwiesen sich diese Gesetzeswerke zumindest im lateinischen Westen dann als kaum benutzbar und gerieten weitgehend in Vergessenheit. Das ist leicht nachvollziehbar, wenn man die Entwicklung aus Sicht der Präsenz römischen Rechtswissens in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends betrachtet. Nur selten verfügten frühmittelalterliche Gelehrte über einen größeren Bestand an Fachliteratur, geschweige denn über eine juristische Vorbildung, mit deren Hilfe sie sich einen Weg durch die großen Textmagazine des spätantiken römischen Rechts hätten bahnen können.

Ganz anders stellte sich die Lage im frühen zweiten Jahrtausend dar. Teil der sog. Renaissance des 12. Jahrhunderts war eine Wiedergeburt der Rechtswissenschaft und der Rechtsliteratur.54 In Bologna machten Irnerius († um 1130) und seine Schüler die später unter dem Oberbegriff Corpus Juris Civilis zusammengefassten justinianischen Texte (Institutionen, Digesten, Codex Justinianus und Novellen) zum Gegenstand akademischen Unterrichts und gelehrter Darstellungen. Wenig später begründete Gratian († wohl vor 1150) ebenfalls in Bologna ein kirchenrechtliches Studium. Dieser Aufschwung von Legistik und Kanonistik fügte sich ein in den größeren Kontext aufblühender Gelehrsamkeit und wachsender Textarsenale. Als Reaktion darauf entstanden neue Formen des intensiven und selektiven Lesens, Textbücher wie die Sentenzen des Theologen Petrus Lombardus († 1160) sowie zahlreiche Hilfsmittel.55 Diese Innovationen stehen in engem Zusammenhang mit der neuen Wissenskultur der Frühscholastik, die sich nicht nur materialiter durch eine zunehmende Präsenz textgestützten Wissens auszeichnete, sondern auch in ihren Vorstellungen über dieses Wissen vom Geist der Schriftlichkeit und Textualität geprägt war.56

Nicht zuletzt aus den gerade angedeuteten abweichenden Rahmenbedingungen dürften sich, soweit es das Epitomieren betrifft, einige wichtige Unterschiede zwischen dem ersten und dem zweiten Jahrtausend erklären. Die meisten auf der Wende von der Spätantike zum Frühmittelalter entstandenen Epitomen des römischen Rechts waren erheblich jünger als ihre Vorlagen. Aufgrund veränderter rechtlicher und kultureller Rahmenbedingungen wurden sie nicht in erster Linie als Hilfsmittel verwendet, um mit den Vorlagen zu arbeiten, sondern um sie zu ersetzten. Solche Auszüge bündelten das noch relevante Rechtswissen und hielten es so abrufbereit. Demgegenüber ent|standen viele kirchenrechtliche und theologische Epitomen des späteren Mittelalters in geringem zeitlichen Abstand zu ihren Vorlagen. Ihre besondere Bedeutung lag vor allem darin, einen Einstieg in die umfangreichen Ausgangstexte zu bieten oder deren Inhalt bekannter zu machen.57 Es ging also nicht darum, durch das Epitomieren Rechtswissen zu bewahren. Vielmehr diente die Kondensierung oft der Erweiterung oder Streuung der Rechtskenntnisse.

Das zeigt sich nicht zuletzt im Bereich des kirchlichen, d.h. kanonischen Rechts,58 das seit Mitte des 12. Jahrhunderts über eine eigene Wissenschaft und Literatur verfügte, die auf der Bearbeitung des um 1145 vollendeten Decretum Gratiani beruhte, einer von dem bereits erwähnten Gratian verfassten und insofern als Privatarbeit anzusprechenden Kirchenrechtssammlung.59 Zum Dekret entstanden schon bald epitomierende Bearbeitungen, zum einen sog. Abbreviationen (z.B. des Omnibonus [Omnebene]),60 die die Ordnung der Vorlage großenteils beibehalten, zum anderen sog. Transformationen (z.B. des Laborans),61 die nicht nur den Textbestand stark reduzieren, sondern ihn darüber hinaus auch neu ordnen.62

Ein Blick auf drei in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts entstandene Abbreviationen zum Decretum Gratiani, die Alfred Beyer transkribiert und näher untersucht hat, vermittelt einen etwas genaueren Eindruck von der quantitativen Seite kanonistischer Epitomierung.63 Gut erkennbar ist, dass alle drei Werke den Inhalt des Decretum Gratiani auf deutlich unter 10 % reduzieren, die verschiedenen Teile des Dekrets jedoch in jeweils unterschiedlicher Intensität exzerpiert worden sind. Hier zeigt sich, dass das Epitomieren kein schematischer Vorgang war, sondern in enger Beziehung zu den Textinhalten und den causae scribendi stand. Im Gegensatz zu den zahlreichen Abbreviationen trafen die Transformationen kaum auf Interesse und blieben die Ausnahme.

Die Vertreter der beiden Literaturgattungen können mit Blick auf die eingangs getroffene Unterscheidung nicht schlechthin als Epitomen kirchenrechtlicher Sammlungen im engeren Sinne angesprochen werden. Zwar zielen sie darauf ab, die exzerpierten Rechtstexte als Ganze wiederzugeben, und stützen sich vor allem im Falle der Kanones, d. h. der eigentlichen Quellentexte des Dekrets, auf den Wortlaut der Vorlage, doch finden sich daneben (z.B. im Falle mancher Dicta Gratiani) auch Paraphrasen. Abgesehen von den Abbreviationen verdienen noch andere kanonistische Genera (z.B. Casus und Notabilien) Beachtung, die den Epitomen im weiteren Sinne zuzurechnen sind, insofern sie nur bestimmte Teile der Vorlage traktieren, ihren Inhalt mit eigenen Worten wiedergeben, aus mehreren Quellen schöpfen oder noch andere Darstellungsformen enthalten.64 Einige von ihnen sind nicht in Prosa, sondern in Versen abgefasst.65 Was aus heutiger Sicht erstaunlich erscheinen mag, wird verständlicher, wenn man sich vor Augen hält, dass die Versform wohl vor allem einem erhofften Erinnerungseffekt geschuldet war. Der Befund gibt Anlass zu allgemeineren Fragen nach der Rolle der Mnemotechnik, denen hier allerdings nicht nachgegangen werden kann.66

|Die gerade skizzierten Entwicklungen erstreckten sich im Wesentlichen auf die bis etwa 1190 reichende Epoche der sog. Dekretistik, in der das Decretum Gratiani im Mittelpunkt des kanonistischen Interesses stand. Für die darauffolgende, von den Dekretalensammlungen und ihren Bearbeitungen geprägte Epoche der Dekretalistik ändert sich das Bild. Das gilt insbesondere für die Zeit nach der Publikation des Liber Extra (1234). Zwar lässt sich auch in dieser späteren Phase eine (im weiteren Sinne zu verstehende) Epitomierungstätigkeit hinsichtlich der neuen päpstlichen Dekretalensammlungen beobachten, doch nur noch in bescheidenerem Umfang.67 Der Schwerpunkt entsprechender Aktivitäten begann sich zu verlagern. Während die kanonistische Literatur des 12. Jahrhunderts (im Vergleich zum Decretum Gratiani) oft nicht sehr umfangreich war und insofern nicht sonderlich zu Auszügen herausforderte,68 nahmen die Darstellungen der Dekretalisten im Laufe des 13. Jahrhunderts immer breiteren Raum ein. Es muss daher nicht verwundern, dass das Epitomieren von kirchenrechtlicher Literatur zunehmend an Bedeutung gewann.69 Darüber hinaus entstanden zahlreiche Repertorien, denen ebenfalls ein epitomierendes Element innewohnt.70

Doch ganz gleich, welche Periode und welchen Bereich der hoch- und spätmittelalterlichen Kanonistik oder Legistik man betrachtet: Ein wesentlicher Antrieb zur Abfassung von Epitomen ist leicht erkennbar, und zwar das ökonomische Interesse. Viele Scholaren konnten sich die umfangreichen und dementsprechend teuren Libri legales oder die dazu gehörige Literatur nicht leisten und waren deshalb auf Auszüge aller Art angewiesen.71 Dieses von den Autoren entsprechender Werke durchaus wahrgenommene Interesse geht zuweilen schon aus den Titeln oder den Eingangspassagen ihrer Texte hervor, wenn man etwa an den legistischen Liber pauperum des Vacarius (um 1115/20 bis um 1200) oder die Dekretabbreviatio Quoniam egestas denkt.72

Mitunter stand die so umrissene ökonomische Raison d’être auch in Verbindung mit anderen pragmatischen Faktoren. Das zeigt sich etwa im Prolog der um 1290 entstandenen Casus ad summam Henrici (Labia sacerdotis).73 In der Vorrede geht der Verfasser, vermutlich ein im deutschsprachigen Raum tätiger Franziskaner, u.a. auf die Ursprünge des Werks ein. Nachdem er wohl im Rahmen einer Vorlesung aus der Kirchenrechtssumme des Heinrich von Merseburg74 vorgetragen und dabei auch anschauliche Inhaltsangaben |(casus) zu Dekretalenkapiteln geboten hatte, die in der Summe fehlten, baten ihn seine Mitbrüder, diese Casus mit »kurzen und einfachen Worten (schriftlich) zu erläutern, damit die einfachen Brüder, die weder sich selbst noch die, die ihnen beichten, durch den finsteren Wald des kanonischen Rechts zur Klarheit führen können, den betreffenden Casus auf den Grund gehen und so die Schwierigkeiten ihrer Beichtkinder beheben können«.75 Der Verfasser begann daraufhin mit der Arbeit und verfasste auf der Grundlage von Auszügen aus den Dekretalen, dem Decretum Gratiani sowie den Summen und Glossenapparaten namhafter Lehrer des Kirchenrechts seine Casus samt Erläuterungen.

Die Prologpassage ist aus verschiedenen Gründen von Interesse. Das gilt zunächst für die Bezugnahme auf den finsteren Wald des kanonischen Rechts. Der Gedanke findet sich schon im 12. Jahrhundert und erscheint daher auf den ersten Blick nicht sonderlich bemerkenswert.76 Doch stellte sich das Problem der silva für den Verfasser der Casus etwas anders dar, als man es aus Sicht des römischen Rechts oder der älteren Kanonistik erwarten könnte. Es ging ihm nicht um die Unübersichtlichkeit der kirchlichen Rechtsordnung schlechthin,77 sondern um einen besonderen Aspekt dieses Problems, der sich aus der Bemerkung über die fratres simplices erschließt. Bei diesen Mitbrüdern handelte es sich schwerlich um einfache oder einfältige Leute,78 eher schon um Vorlesungsbesucher, denen an leicht zugänglichem Wissen über schwierige und umfangreiche Rechtstexte gelegen war. Allerdings, und hier zeichnet sich ein Unterschied zu den bisher betrachteten kanonistischen Epitomen ab, war dieses Interesse nicht gelehrter oder akademischer Natur. Das Bedürfnis erklärte sich vielmehr aus der Tätigkeit der fratres, die als Beichtväter praxisrelevanter Kenntnisse im Kirchenrecht bedurften und deshalb den Autor baten, seine Casus ad summam Henrici abzufassen.

Ein solches Anliegen lag durchaus im Zug der Zeit. Seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts findet sich eine zunehmende Anzahl kanonistischer Epitomen, die sich an Leser richten, die keine Fachleute sind, womöglich sogar außerhalb der gelehrten Welt stehen.79 Zu denken ist dabei vor allem an Angehörige des Säkularklerus oder an Mendikanten, die besonders zur Ausübung der Beichtjurisdiktion, d.h. für das sog. Forum internum, praktischer kirchenrechtlicher Grundkenntnisse bedurften.80 Erinnert sei hier nur an die Abbreviatio, die der Dominikaner Raymund von Peñafort, der Redaktor des Liber Extra, von diesem Gesetzbuch anfertigte, um seinen Ordensbrüdern mit Blick auf die Bußdisziplin einen Überblick über die wichtigsten Dekretalen an die Hand zu geben.81 Die mitunter als simplices82 angesprochenen Adressaten solcher Werke verweisen auf den heterogenen und bislang nur unzureichend erforschten Bereich der von Roderich von Stintzing (1825–1883) sog. populären Literatur des römischen und kanonischen Rechts,83 der in den letzten Jahren Gegenstand neuer Einordnungsbemü|hungen war und den man großenteils wohl dem Komplex der normativen pragmatischen Literatur (Thomas Duve) zuordnen kann.84

Zu dem Kreis solcher eher praxisorientierter Schriften gehören nicht zuletzt die Beichtsummen oder Summae confessorum, die oft aus Auszügen aus anderen kanonistischen oder theologischen Werken bestehen.85 Sie waren gerade bei Theologen, die sich einen Überblick zum Kirchenrecht verschaffen wollten, beliebt.86 Eine solche Beichtsumme, die um 1462 verfasste Summa Angelica des Angelo Carletti (1410–1495) wurde in einzelnen Drucken des 16. Jahrhunderts mit so vielen additiones vor allem von Giacomo Ungarelli († 1517) versehen, dass man fast von einer Glossierung sprechen kann.87 Diese Verbindung von Exzerpierung bzw. Epitomierung und Glossierung, die sich bis zu den Abbreviationen des Decretum Gratiani zurückverfolgen lässt und sich auch noch in späteren Jahrhunderten findet, ist in doppelter Hinsicht von Interesse. Sie belegt zunächst das intellektuelle Potential, das dem Epitomierungsvorgang innewohnte. Der Epitomator verkürzte nicht nur Texte, er kondensierte dabei auch deren Inhalte. Doch kam es im Gefolge dieser gedanklichen Verdichtung mitunter zu einer Anlagerung von Texten,88 die auf ein bemerkenswertes Expansionspotential der Gattung hindeutet.

Die gerade angestellten Beobachtungen zu den Casus ad summam Henrici, den Beichtsummen sowie der Dynamik der Textentwicklung liefern bereits einige Hinweise, wo der Sitz im Leben der betreffenden, eher praxisorientierten Werke zu suchen ist. Er lag dort, wo Geistliche, die in der Seelsorge tätig waren, einer kirchenrechtlichen, im Zweifelsfalle ausbaufähigen Grundversorgung bedurften, die zugleich zentrale moraltheologische Fragen abdeckte und vielleicht noch einige Einsichten über das weltliche, näherhin das römische Recht vermittelte.

Eine solche Grundversorgung setzte eine wohldurchdachte Auswahl und Verarbeitung relevanter Materien und Textpassagen voraus. Von entsprechenden Bemühungen ist in verschiedenen Vorreden epitomierender Schriften des Spätmittelalters die Rede. So etwa in dem in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts verfassten Speculum abbreviatum des Johannes von Zinna (Stynna).89 Im Prolog geht der Verfasser u.a. auf den Zweck seiner Schrift ein. 90 Sie soll denjenigen, der sich mit der Wissenschaft vom kanonischen Recht beschäftigt, belehren und dem, der sich mit praktischen kirchenrechtlichen Fragen konfrontiert sieht, die Arbeit erleichtern. Es handelt sich also |um ein kanonistisches Lehrbuch und zugleich um eine praxisorientierte Anleitung insbesondere für den kirchlichen Prozess.91 Johannes beschreibt die Entstehung der Schrift mit Hilfe eines biblischen Exempels, das auch in anderen spätmittelalterlichen Nachschlagewerken (z.B. Summa Astensis) auftaucht:92 Wie die Moabiterin Ruth die Ähren hinter den Schnittern auflas (Rt 2,2–3), so folgte der Autor den Spuren der Gelehrten, und zwar insbesondere dem als Speculator geläufigen Wilhelmus Durantis, aus dessen Speculum iudiciale sich im Übrigen auch der Titel des Werkes erklärt.93 Das auf vielfältigen Auszügen aus fremden Schriften beruhende Speculum abbreviatum ist also als eine – in der Ausführung durchaus eigenständige – Epitome im weiteren Sinne anzusprechen.

Damit steht das Werk innerhalb der prozessualistischen Literatur des Spätmittelalters keineswegs allein. Erinnert sei hier nur an den aus dem frühen 15. Jahrhundert stammenden Processus iudicii des Kanonisten Johannes Urbach († nach 1422), dem schon Theodor Muther (1826–1878) mit Blick auf eine Edition gegenüber Johannes von Zinna den Vorzug gab.94 Das lag nicht nur daran, dass es sich bei Urbachs Processus um »das im 15. Jahrhundert in Deutschland am weitesten verbreitete gelehrtrechtliche Prozeßhandbuch« (Hartmut Boockmann) handelt.95 Vielmehr spielten auch mit dem Erfolg des Werkes in Zusammenhang stehende inhaltliche und kompositorische Gründe eine Rolle. Wie Johannes von Zinna, so griff auch Johannes Urbach auf Schriften anderer Autoren zurück, die er in seinem Werk in kondensierter Form verarbeitete. Das gilt abgesehen vom Speculum des Durantis insbesondere für die Schriften des Johannes Andreae, die wichtige Ergänzungen zum Werk des Speculator lieferten.96 Doch hatte Johannes Urbach nicht nur bei der Auswahl der Quellen, aus denen er schöpfte, eine glückliche Hand. Er verarbeitete das so gewonnene Material auch geschickt zu einer bündigen und übersichtlichen Darstellung.97 So stellte sich sein Werk im Vergleich zum Speculum abbreviatum nicht nur als eine deutliche Aktualisierung dar, sondern bot auch einen brauchbareren Einstieg in das weitschweifige Speculum des Durantis.98

Hier liegt ein wesentlicher Grund für den Anklang, den der Processus iudicii im 15. Jahrhundert fand. In einem Vortragstitel hat Knut Wolfgang Nörr diesen Erfolg einmal erklärt, indem er die literarische Form in Beziehung zu übergreifenden zeitgenössischen Rechtsentwicklungen setzt: »Zur Epitomisierung als einer Bedingung der Rezeption: das Beispiel der Prozeßschrift des Johannes Urbach«.99 Der Verweis auf die im Spätmittelalter verstärkt einsetzende Verbreitung des gelehrten Rechts nördlich der Alpen, die traditionell unter dem Begriff der Rezeption zusammengefasst wird,100 lenkt den Blick auf einen wichtigen Aspekt der Wirkungsgeschichte des Epitomierens, der schon für die ältere Forschung eine Rolle spielte. Er zeichnet sich etwas klarer ab, wenn man die bereits erwähnte 1867 von Roderich Stintzing veröffentlichte »Geschichte der populären Literatur des römisch-kanonischen Rechts« betrachtet.101 Viele Werke, die in ihr auftauchen, sind als Epitomen im engeren oder weiteren Sinne anzusprechen.102 Für den Verfasser sind sie aufgrund seiner allgemeinen Fragestellung von Interesse, geht es ihm doch um die durch den Buch|druck weiteren Kreisen zugängliche, angeblich vor allem von Halbgelehrten oder Halbgebildeten benutzte, nicht im engeren Sinne wissenschaftliche Literatur, und zwar, wie der volle Buchtitel signalisiert, »in Deutschland am Ende des fünfzehnten und im Anfang des sechszehnten Jahrhunderts«. Stintzing interessierte sich für die entsprechenden Werke, die ihm eigentlich wenig sympathisch waren,103 weil ihr Einfluss in seinen Augen wesentlich zum Erfolg der Rezeption beitrug.

Vieles an Stintzings Buch hat seit dem 19. Jahrhundert zur Kritik herausgefordert, wenn man etwa an den Begriff der populären Literatur oder die Annahmen über die Benutzer der betreffenden Texte denkt.104 Ungeachtet seiner Schwächen ist eine dem Werk zugrunde liegende Überlegung durchaus plausibel und zwar, dass es einen Zusammenhang zwischen bestimmten Literaturformen und der Verbreitung von Rechtskenntnissen gab. Dieser Gedanke lässt sich mit Blick auf das Epitomieren in mehrfacher Hinsicht weiterverfolgen und vertiefen. Das betrifft zunächst die bereits erwähnten ökonomischen Vorzüge epitomierender Bearbeitungen und die institutionellen bzw. pastoralen Hintergründe und Bedürfnisse ihrer Adressaten. Hinzu kommt ein in engem sachlichem Zusammenhang damit stehender anderer Aspekt, auf den soeben etwas näher eingegangen wurde. Emil Seckel hat ihn als entscheidende Leistung der sog. populären Literatur hervorgehoben und mit den Worten »Auswahl und Zurichtung des Stoffes« umschrieben.105

Beachtung verdient schließlich noch eine weitere Facette der Korrelation von Literaturform und Verbreitung von Rechtswissen, die im Folgenden etwas genauer betrachtet werden soll. Es ist die bei Stintzing in der Bezugnahme auf Deutschland anklingende räumliche Komponente. Mit ihr zeichnet sich ein Faktor ab, der nicht zuletzt die Wirkungsgeschichte der Epitomen im weiteren Sinne etwas stärker in den Blick rückt. So ließe sich etwa fragen, ob ein Zusammenhang bestand zwischen der Präsenz epitomierender Schriften und ihrer (verstärkten) Verbreitung in bestimmten Räumen, etwa nördlich der Alpen oder abseits der großen Zentren kanonistischer (bzw. legistischer) Gelehrsamkeit.

Es gibt verschiedene Anhaltspunkte, die dafür sprechen, dass sich der Wert entsprechender Werke für ihre Benutzer nicht zuletzt aus räumlichen Rahmenbedingungen ergab. Einige in diese Richtung deutende Hinweise werden schon im ersten Jahrtausend fassbar. So hob etwa im fünften Jahrhundert der Grammatiker Phocas zugunsten seines bündigen Lehrbuchs, welches gegenüber älteren Vorlagen deutliche Kürzungen brachte, hervor, dass der Reisende, der über dieses Werk verfüge, mit wenig Gewicht viel Gepäck mit sich führe.106 In eine ähnliche Richtung deutet eine Bemerkung in der aus dem 7. Jahrhundert stammenden titellosen Enzyklopädie des byzantinischen Arztes Paulos von Ägina, der sich entnehmen lässt, dass Anwälte über Florilegien verfügten, die auf Kapitelverzeichnissen von Gesetzen beruhten, dem schnellen Gebrauch dienten und auch als συνέκδημοι (»Reisebegleiter«) bezeichnet wurden.107 Auch wenn Paulos hervorhebt, dass Advokaten fast nur in Städten tätig sind, wo Bücher reichlich zur Verfügung stehen, wird hier doch eine Verwendung von Abrissen erkennbar, die im späteren Mittelalter in lateinischen Buchtiteln wie vade mecum oder veni mecum eine Entsprechung findet.108 Im Hintergrund steht im einen wie im anderen Fall der Gedanke eines in Kompendien verdichteten (Rechts-)Wissens, das man materialiter leicht mit sich führen konnte. Ein solches Vademecum war, wie schon Paulos mit Blick auf die Ärzte (und seine eigene Epitome) betont, für denjenigen, der außerhalb der Städte und hohen Schulen tätig war, von besonderem Wert.

Geht man vom frühen zum hohen Mittelalter über, dann deuten auch die bereits erwähnten dekretistischen Abbreviationen auf die Bedeutung der räumlichen Komponente hin. Beyers Dissertation über drei Werke dieser Gattung führt nicht nur die regionalen Entstehungshintergründe der |untersuchten Texte vor Augen.109 Sie bestätigt auch ältere Vermutungen, denen zufolge Abbreviationes des Decretum Gratiani außerhalb Bolognas, ja Italiens, wo man sich noch vergleichsweise leicht Textkenntnisse des Dekrets verschaffen konnte, entstanden und dadurch zugleich einen wichtigen Beitrag zur Verbreitung des Decretum in Europa leisteten.110 In eine ähnliche Richtung deuten übrigens auch die schon betrachteten Casus ad summam Henrici, denn es ist sicher kein Zufall, dass das betreffende Werk nicht an einer Universität in Italien oder Frankreich entstanden ist, sondern nördlich der Alpen im Umkreis franziskanischer Gelehrsamkeit. Offensichtlich war das Bedürfnis nach einer kirchenrechtlichen Grundversorgung, d.h. den Informationen, die sie boten, nicht überall in gleichem Maße ausgeprägt.

Worin könnte nun im Spätmittelalter die besondere Attraktivität von Epitomen mit Blick auf räumliche und rechtlich-kulturelle Rahmenbedingungen konkret bestanden haben? Die Frage führt noch einmal zurück zum Speculum abbreviatum. Jenseits der allegorischen Selbstdeutung beleuchtet sein Prolog durchaus den Entstehungshintergrund und Zweck des Werkes. In der Vorrede erwähnt nämlich der Verfasser, dass er seine Schrift für den eigenen Gebrauch angefertigt hat, und zwar wenn er sich im Rahmen seiner Tätigkeit für das Kloster Kolbatz und den Zisterzienserorden an entlegenen Orten aufhielt, wo umfangreiche Werke wie das Speculum des Durantis oder Formelsammlungen nicht zur Verfügung standen. Das Speculum abbreviatum bot dann gleichsam eine kanonistische Wegzehrung (viaticum). Es handelte sich also in gewisser Weise um eine stark komprimierte kirchenrechtliche Reisebibliothek, die Johannes von Zinna leicht mit sich führen konnte. Hier zeichnet sich zugleich eine (gedachte) Gebrauchssituation ab. Das Werk sollte dem canonista in itinere, der andere kirchenrechtliche Werke gerade nicht zur Hand hat, als Hilfsmittel dienen.111

Damit ist ein Bedürfnis umrissen, dem auch in anderen Epitomen aus dem Umkreis des gelehrten Rechts Rechnung getragen wird. So heißt es etwa im Breviarium super Codice des Legisten Johannes Faber (Jean Faure) († um 1340), die Schwäche des Gedächtnisses, die Menge der Meinungen, die beinahe unendliche Zahl der Bücher, die man nicht überallhin mitnehmen und einsehen könne: All das habe ihn, der oft in Geschäften unterwegs sei, dazu bewogen, die Zusammenfassungen der Glossen und die Ausführungen der Rechtsgelehrten in seinem Büchlein auszulassen, das zusammen mit dem Codex Justinianus leicht in einer Satteltasche mitgeführt werden könne.112 Die Bezeichnung Breviarium erkläre sich daher, dass der vorliegende Abriss kurz gehalten, für einen und von einem Reisenden und in Geschäften Tätigen verfasst und weitgehend ohne Zugriff auf Bücher entstanden sei.113

Die Aussage zum Entstehungshintergrund und zu den Adressaten des Werkes lässt deutliche Gemeinsamkeiten mit dem Speculum abbreviatum erkennen. Ähnliche Bemerkungen finden sich auch in späterer Zeit, etwa in dem ca. 1478 verfassten Viatorium des Johannes Berberius (Jean Bardier, † nach 1515).114 Der Titel ist, wie der im Languedoc beheimatete Verfasser zu erkennen gibt, Programm: viatorium intitulaui tanquam per viam et viando portabile.115 Johannes wollte, wie er zu |Beginn seiner Schrift hervorhebt, einen kleinen und tragbaren Band verfassen, den Reisende und besonders Advokaten und Konsulenten bei Gericht (consiliarii curiarum), die oft durch die Provinz reisen, benutzen können, um in praktischen Fragen ihrem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen.116 Deshalb beschränkt sich der Verfasser darauf, nur den Legaltext, die Glosse und die Entscheidungsgründe zu allegieren, obwohl er, wie er versichert, mit den Auffassungen der alten wie der neuen doctores iuris utriusque vertraut ist.

Ein Vergleich mit der entsprechenden Passage im Breviarium des Johannes Faber lässt neben Gemeinsamkeiten auch Unterschiede erkennen. Das gilt insbesondere für die Berücksichtigung juristischer Literatur. Berberius erscheint in diesem Punkt eher pragmatisch und konservativ, während sich das fast anderthalb Jahrhunderte ältere Werk des Johannes Faber durch eine radikalere Haltung auszeichnet. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass die Behauptung, das Breviarium sei großenteils ohne Zugriff auf Bücher (extra librorum presentiam) entstanden,117 nicht ganz so klar ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Möglicherweise handelt es sich hier nicht zuletzt um eine programmatische Aussage, denn der Autor zeigt sich nicht nur in diesem Werk, sondern auch in seinem Institutionenkommentar skeptisch, was den Wert großer Teile der juristischen Literatur angeht.118 Bemerkenswert ist auf jeden Fall die Verbindung von »Literaturkritik« und einem praktischen Interesse an einem verschlankten Text, die im Breviarium des Johannes Faber fassbar wird.

Diese Kombination erscheint für die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts zunächst außergewöhnlich. Ein Blick auf frühere und spätere Entwicklungen vermittelt jedoch den Eindruck, dass eine solche Haltung gewisse Vorläufer hatte und sich als durchaus zukunftsträchtig erweisen mochte. Das ergibt sich zum einen aus der Tatsache, dass die Vorbehalte gegenüber bestimmten Formen juristischer Literatur bis in das 12. Jahrhundert zurückreichen und gegen Ende des Mittelalters verstärkt geäußert wurden.119 Zum anderen kam den seit dem Hochmittelalter geläufigen Argumenten für schlanke verdichtete Texte gerade im Zeitalter des Buchdrucks noch stärkere Bedeutung zu. Das zeigt sich etwa, wenn man den Prolog der Summa Astensis, einer weitverbreiteten, um 1317 verfassten Beichtsumme mit den Buchanzeigen vergleicht, in denen der Straßburger Drucker Johann Mentelin für seine drei Astensis-Drucke der späten 1460er und frühen 1470er Jahre wirbt.120 Abgesehen von wirtschaftlichen und mnemotischen Gesichtspunkten wird vor allem die Eigenschaft der Summe als Auszug und Auswahl aus anderen Gelehrtenschriften hervorgehoben. Während sich der Verfasser der Summa Astensis noch genötigt sah, dieses Charakteristikum im Prolog mit Hilfe eines biblischen Bescheidenheitstopos (Exempel der Ruth) zu rechtfertigen, erscheint es in den Buchanzeigen als entscheidendes Qualitätsmerkmal des Werkes.

Ein anderer interessanter Beleg, wie sich unter den Vorzeichen des Buchdrucks das Interesse an reduziertem Text mit der Kritik an überkommenen Literaturformen verbinden konnte, findet sich |im Kolophon eines 1519 in Rouen gedruckten Liber Extra, der keine Glosse aufweist und Oktavformat hat.121 In der Schlussformel wird die Ausgabe besonders angepriesen: Über Land Reisenden stehe mit dem kompakten Band der größte und glänzendere Teil des kanonischen Rechts befreit von der Last der Glosse zur Verfügung. Wohin man auch gehe, er passe in jeden Bücherkasten, ja beinahe in jeden Geldbeutel. Die Reisenden sollten sich dabei an das Wort jenes princeps juristarum ac practicorum Johannes Faber erinnern, den die angehäufte Menge der Glossen (glosarum congeries) mit heftigem Schaudern erfüllte: Durch richtig verstandene Texte hat man alles.

Die Liber Extra-Ausgabe von 1519 wurde von Pierre Olivier in Rouen auf Kosten des Pariser Buchhändlers François Regnault († um 1540) hergestellt und war Teil einer kleinformatigen Ausgabe des Corpus Juris Canonici ohne Glosse, die von Regnault 1519 veranstaltet wurde. Ein Jahr zuvor hatte derselbe Buchhändler bereits eine unglossierte, von Gilles d’Aurigny († 1553) herausgegebene Ausgabe des Corpus Juris Civilis (ohne die Institutionen) auf den Markt gebracht.122 In einem zu Beginn des Digestum vetus-Bandes abgedruckten Brief d’Aurignys an Regnault geht der Verfasser auf das Zustandekommen dieser Ausgabe ein, nimmt für das Vorhaben Johannes Faber in Anspruch und verschärft dessen im Institutionenkommentar geäußerte Vorbehalte gegenüber manchen Spielarten der juristischen Literatur zu einer weitergehenden (humanistischen) Kritik an der angeblich chaotischen Glosse.123 Die Parallelen zwischen Brief und Liber Extra-Kolophon sind augenfällig.124 Ganz gleich, wer die Schlussformel verfasst hat, sie liefert gleichsam in verdichteter Form bereits aus dem Digestum vetus-Brief bekannte Verkaufsargumente für eine unglossierte Ausgabe.

Unabhängig von anderen Schnittpunkten zwischen Regnaults Aktivitäten und dem Interesse an kanonistischen Epitomen – zu denken wäre etwa an den Druck von Johannes Fabers Breviarium (1516) oder von Johannes Kölner de Vanckels (1448–1490) Breviarium Sexti et Clementinarum (1513)125 – beleuchtet das hier betrachtete Liber Extra-Kolophon gleichsam aus nachmittelalterlicher Perspektive noch einmal einen besonderen Aspekt des weiter zurückreichenden grundsätzlichen Interesses an verschlankten und kondensierten Texten. Die betreffende Ausgabe gilt als früher Beleg für eine (Druck-)Tradition praktischer »Taschenbücher«, die besonders den Bedürfnissen der Provinz entgegenkamen.126 Auch wenn man die tatsächliche Nachfrage nach kleinformatigen, unglossierten Gesetzestexten für das frühe 16. Jahrhundert nicht überschätzen darf, so sind doch ihre Vorzüge gerade unter den in der Schlussformel hervorgehobenen räumlichen Vorzeichen unverkennbar. Solche räumlichen Aspekte finden sich im Kern bereits in den Überlegungen eines Johannes Faber, Johannes Urbach, Johannes von Zinna und Johannes Berberius. Epitomierende Darstellungen eröffneten gerade demjenigen, der auf Reisen oder abseits der Zentren tätig war und keine Bibliothek zur Verfügung hatte, Zugang zu Kernbeständen gelehrten Rechtswissens. Dadurch waren sie ein entscheidender Faktor für die Mobilisierung und insbesondere räumliche Verbreitung von Rechtswissen. Hier schließt sich der Kreis zu den zuvor betrachteten Literaturfor|men.127 Die Bedeutung eines auf Auszügen gestützten Transfers gelehrten Rechtswissens zeigt sich, gerade wenn man an den Erfolg der Literatur zum Forum internum128 oder mancher prozessualistischer Schriften denkt, nicht zuletzt im spätmittelalterlichen Regnum Teutonicum. Demgegenüber verweist Regnaults Ausgabe auf weitergehende Mobilisierungsprozesse, die im Zeitalter des Buchdrucks und der großen Entdeckungen über einzelne Regionen und Länder, ja Europa hinausgingen. Erinnert sei hier nur an die Bedeutung kondensierter Texte in der pragmatischen normativen Literatur des frühneuzeitlichen Iberoamerika.129

Fragt man abschließend nach der Rolle, die das Epitomieren und die daraus erwachsenden Literaturformen in der Neuzeit spielten, dann ist zunächst festzuhalten, dass beides in der Wissenschaft und Literatur des katholischen Kirchenrechts durchaus präsent war. Allerdings kam es im Vergleich zum Spätmittelalter zu einer weiteren Verschiebung der Gewichte. Auszüge aus den großen, seit etwa 1500 im Corpus Juris Canonici zusammengefassten Rechtssammlungen (Decretum Gratiani, Liber Extra, Liber Sextus, Clementinen) finden sich kaum noch.130 Dafür stößt man auf sog. Konzilssummen oder Summae conciliorum (z.B. des Bartolomé Carranza y Miranda),131 auf Auszüge aus den großen Bullarien und gelegentlich auch auf epitomierte Ordensregeln.132 Ferner fällt auf, dass manche Werke, deren Titel eine Epitome der Rechtsquellen in Aussicht stellt, kaum mehr als Register oder Repertorien sind.133

Große Bedeutung kam dem Epitomieren dagegen weiterhin mit Blick auf die kanonistische Literatur zu. Wie in der zeitgenössischen katholischen Moraltheologie, so finden sich auch in der Kanonistik epitomierende Bearbeitungen umfangreicherer Vorlagen, wenngleich in bescheidenerem Umfang.134 Manche Ausgangstexte wurden von den Verfassern selbst zu solchen Kompendien kondensiert.135 Daneben stößt man aber auch auf Literaturgattungen wie die kanonistischen Paratitla, die in ihrem Zugriff auf die Rechtsquellen und die dazugehörige Literatur deutliche Berührungspunkte mit den Epitomen (im weiteren Sinne) erkennen lassen.136 Zudem finden sich in manchen größeren Sammlungen theologischer und kanonistischer Literatur wie z.B. in Juan Tomás de Rocabertis (1627–1699) Bibliotheca maxima pon|tificia oder in Francesco Antonio Zaccarias (1714–1795) Thesaurus theologicus Werke, die nur in Auszügen abgedruckt und insofern als Epitomen anzusprechen sind.137

Dass das Epitomieren in der frühneuzeitlichen Kanonistik auf vielfältige Weise präsent war, heißt nicht, dass die Arbeitstechnik und die dazugehörigen Genera auch allseits geschätzt wurden. Während die sich im Spätmittelalter verschiedentlich artikulierenden Bedenken hinsichtlich der steigenden Flut an gelehrter Literatur zunächst einmal eher für als gegen Auszüge sprachen, führte der Einfluss des Humanismus, der dieser Skepsis teilweise schon zugrunde lag, im Laufe der Zeit wohl auch zu einer veränderten Haltung in Hinblick auf die Epitomen.138 Gerade im Zusammenhang mit dem akademischen Unterricht wurde ihre Rolle mitunter kritisch beurteilt. So findet sich etwa in den Pariser Universitätsstatuten von 1598 mit Blick auf die kanonistische Fakultät eine Bestimmung, wonach nicht anhand von Epitomen unterrichtet werden durfte, vermutlich weil man sicherstellen wollte, dass die Studenten den Legaltext selbst (in vollem Umfang) lasen und sich nicht auf Auszüge verließen.139 Zudem wird in der propädeutisch-didaktischen Literatur von namhaften Kanonisten (z.B. François Florent und Jean Doujat) und Theologen (z.B. Martin Gerbert) vor der Benutzung von Epitomen gewarnt.140

Es ist wohl kein Zufall, dass solche kritischen Stimmen im Laufe des 18. Jahrhunderts seltener wurden und schließlich ganz verstummten. Epitomieren und Epitomen setzen Textmassen voraus, die es zu bewältigen gilt. Doch schrumpften diese in der Kanonistik im 18. Jahrhundert rasant zusammen. Das zeigen die Buchformate. Waren zu Beginn des Jahrhunderts noch Folio und Quart vorherrschend, so waren es am Ende Oktav und Duodez. Dem zugrunde lagen weitreichende institutionelle und methodische Veränderungen. Viele Bestimmungen des kanonischen Rechts waren schon lange vor (und erst recht nach) dem Ende des Ancien Régime toter Buchstabe, so dass sich eine eingehende Beschäftigung mit dem überkommenen, einst intensiv kommentierten Normenbestand oft erübrigte. Hinzu kamen methodische Neuansätze, in deren Gefolge an die Stelle scholastischer Textarbeit eher rationalisierende bzw. deduzierende Darstellungsformen traten.141

Den überkommenen kanonistischen Epitomen, die langatmige gelehrte Diskussionen auf das Wesentliche zurechtstutzten, war damit die Grundlage entzogen. Hinzu kamen neue Vorstellungen von Autorschaft und Originalität, welche die Epitomierung fremder Werke zunehmend bedenklich, wenn nicht gar unzulässig erscheinen ließen. Allerdings findet sich auch in der Kanonistik des 19. und 20. Jahrhunderts das Phänomen, dass ein Autor sein umfangreiches Handbuch zu einem kürzeren Lehrbuch kondensiert. Zudem stößt man bis zum Ende des 20. Jahrhunderts in der Kirchenrechtswissenschaft und Moraltheologie auf Werke, die sich ausweislich ihrer Titel als Epitomen zu erkennen geben.142 Tatsächlich handelt es sich dabei zumeist jedoch um etwas anderes, was sich vielleicht am besten als ein auf ausgewählten Materialien beruhender Abriss des Kirchenrechts oder der Moraltheologie umschreiben ließe. Spätestens mit der ersten Kodifikation des kanonischen Rechts der lateinischen katholischen Kirche, d.h. dem Codex Iuris Canonici von 1917, war die Zeit der klassischen Epitomen endgültig vorbei. Nun waren die Verbindungslinien nicht nur zum Corpus Juris Canonici, sondern auch zu der älteren |kirchenrechtlichen Literatur gekappt. Die Welt der vormodernen kanonistischen Textkultur, in der das Epitomieren einen festen Platz hatte, war für immer versunken.

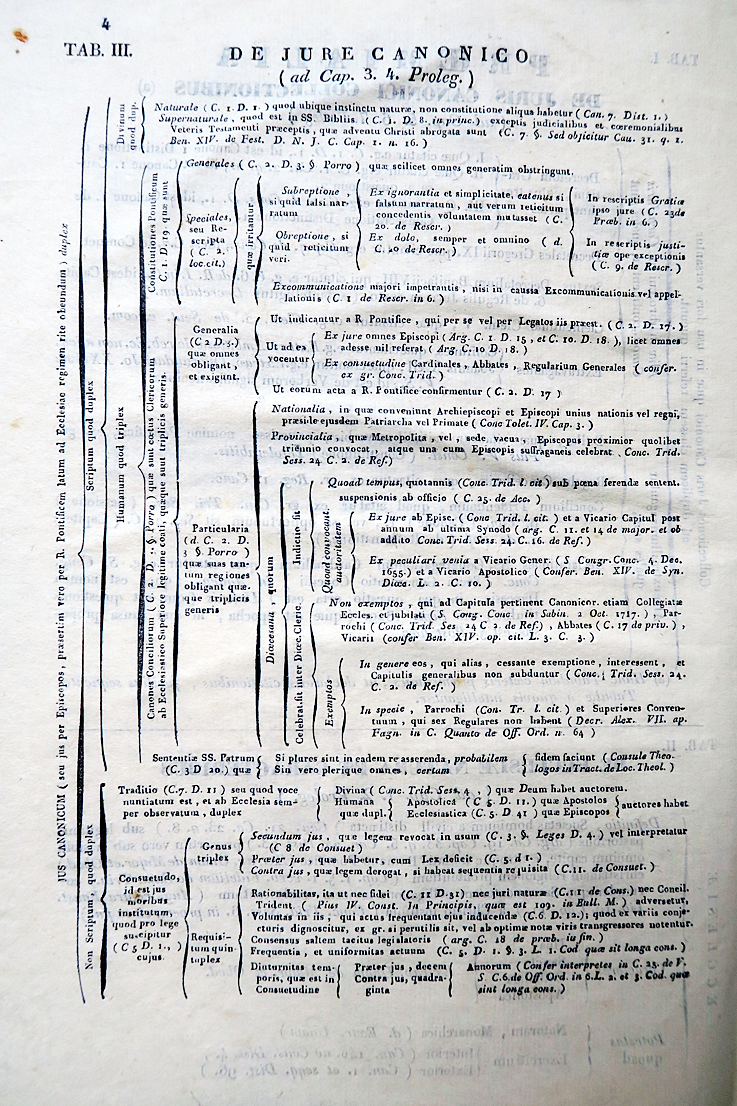

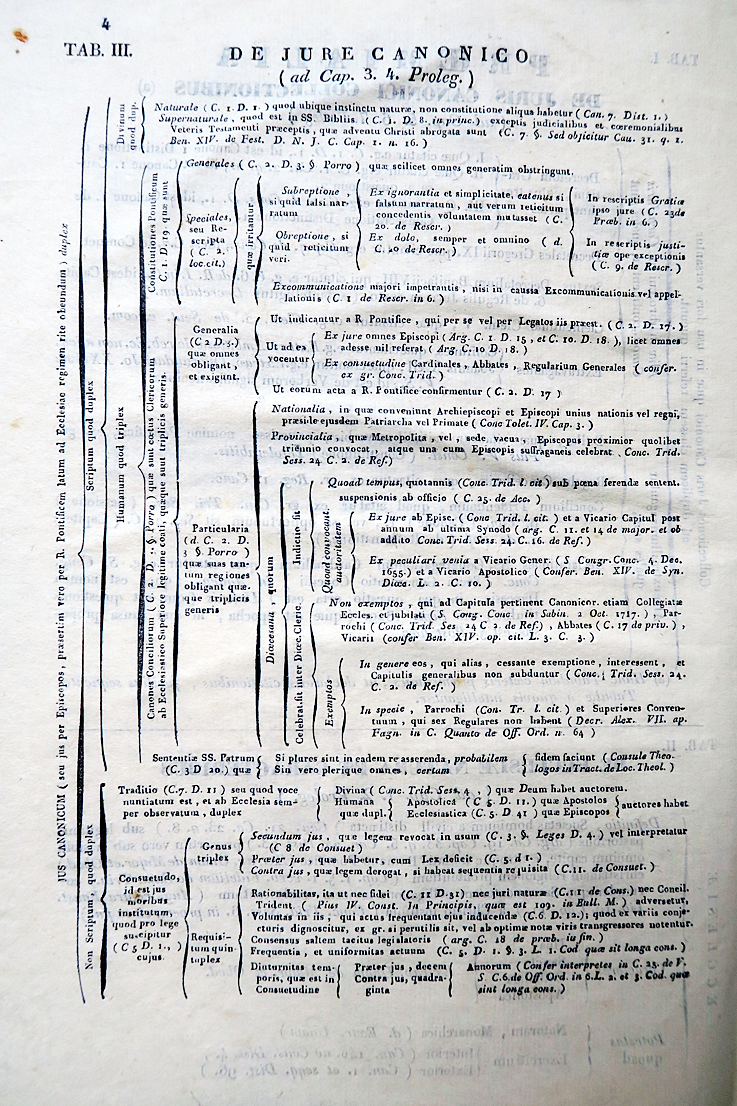

Abgesehen von den gerade behandelten, in fortlaufender Rede abgefassten Werken setzte sich die Tradition des Epitomierens noch auf andere Weise bis in die Moderne fort. Auf diesen besonderen Aspekt sei anhand eines Beispiels abschließend noch hingewiesen. In den Jahren 1785–1789 veröffentlichte Giovanni Devoti (1744–1822) ein Lehrbuch der Institutionen des kanonischen Rechts in vier Bänden, das als eines von wenigen Werken der Kanonistik des späten Ancien Régime im 19. Jahrhundert eine Reihe von Auflagen erlebte.143 1835, mehr als ein Jahrzehnt nach Devotis Tod, wurde der später ebenfalls bekannte Kirchenrechtler Camillo Tarquini (1810–1874) in Rom mit einer ungewöhnlichen, noch in demselben Jahr anonym veröffentlichten Dissertation zum Doktor des kanonischen Rechts promoviert.144 Er hatte Devotis Lehrbuch unter Aufgabe eines fortlaufenden Textes in schematisch-tabellarische Darstellungen (tabulae) verwandelt (siehe Abb. 1).

Ein solches Interesse an graphischen Darstellungsformen war an und für sich nicht neu. Seit dem 11. Jahrhundert finden sich in legistischen und kanonistischen Handschriften sog. schematische Distinktionen, durch die bestimmte in einer Gesetzesstelle oder auctoritas enthaltene Begriffe oder Regeln z.B. in Gestalt von Marginalglossen veranschaulicht werden.145 Auf vergleichbare Darstellungen stößt man in theologischen Werken spätestens seit dem 12. Jahrhundert.146 Mit der Erfindung des Buchdrucks ließen sich tabellarische Darstellungen leichter und kostengünstiger herstellen.147 Dementsprechend finden sich seit dem 16. Jahrhundert neben dem Regelfall, d.h. in fortlaufendem Text verfassten Werken, in der Kanonistik und Moraltheologie auch tabulae, die teilweise mit Kommentaren des Autors versehen sind.148 Diese nicht zuletzt didaktisch motivierte Darstellungstradition lässt sich gerade in der Theologie bis in das 20. Jahrhundert verfolgen.149

Doch zurück zu Tarquinis Werk, das interessante Resonanz fand. Es erlebte nicht nur

fünf Jahre nach seinem Erscheinen eine zweite, unveränderte Auflage,150 sondern war auch Gegenstand einer kommentierten Neuausgabe durch Jean-François-Marie

Lequeux (1796–1866).151 Das ist insofern bemerkenswert, als dieser Kanonist nicht wie Devoti und Tarquini

zum Kreis der kurialen Autoren gezählt werden kann. Vielmehr war er ein später Vertreter

des Gallikanismus.152 Dass er sich |

Lequeuxs Interesse an den tabulae wird erst wirklich verständlich, wenn man sich den didaktischen Wert, den er ihnen beimaß, vor Augen hält. Dieser ist Lequeux zufolge für Fortgeschrittene noch höher anzusetzen als für Anfänger.157 Das führt zu der Frage, worin das Besondere der Vorlage besteht. Bemerkenswert an Tarquinis Werk ist vor allem dreierlei: Zunächst setzt der Verfasser, wenngleich er zahlreiche Allegationen liefert, nicht bei den Quellen selbst, sondern bei der Literatur an. Weiterhin arbeitete Tarquini nicht eklektisch, sondern machte Devotis Lehrbuch zum Gegenstand einer graphisch-tabellarischen Epitomierung. Drittens schließlich stellt sich das Werk ausweislich eines vorangestellten Zitats als von theoretischen Überlegungen des protestantischen Philosophen und Juristen Christian Wolff (1679–1754) inspiriert dar, der sich bereits ein Jahrhundert zuvor mit der Herstellung und dem Gebrauch mnemonischer Tafeln beschäftigt hatte.158

Der Rückgriff auf die Mnemotechnik, mit deren Hilfe kirchenrechtliche Begriffsraster dem Leser dauerhaft vermittelt werden sollten,159 berührt eine Seite des Epitomierens, die zu allgemeineren Fragen über das Verhältnis von Text und begrifflichem Inhalt Anlass gibt. Wenn die bis ins 18. Jahrhundert in der Kanonistik vorherrschende scholastische Methodik letztlich auf einem »Denken am Text« beruhte,160 dann scheint sich daraus auch die besondere Wirkungsweise des Epitomierens zu ergeben. Entscheidend war demnach die Arbeit am Text, in deren Folge es gegebenenfalls zu einer Umgestaltung der Rechtsbegriffe kam.

Angesichts der Tatsache, dass Tarquinis Tabulae synopticae in einer langen Tradition schematisch-tabellarischer Darstellungen stehen, die bis weit in das Mittelalter zurückreicht, könnte man sich allerdings fragen, ob das Epitomieren nicht noch eine andere produktive Seite hatte. Diese tritt womöglich etwas klarer hervor, wenn man berücksichtigt, dass die silva legum nicht nur in einem Wald der Gesetzestexte, sondern auch in einem Dickicht der rechtlichen Begriffe und Regeln bestand. Wenn nun ein Epitomator ausweislich seiner schematischen Darstellungen eine klare Vorstellung von der Ordnung der Rechtsbegriffe und -regeln hatte, war dann nicht seine Epitome mehr als nur eine durch das Holz der Rechtstexte geschlagene Schneise? Die Frage führt noch einmal zurück zu den bereits früher angesprochenen möglichen Abstraktionsleistungen des Epitomierens. Für das frühe Mittelalter wird man, wie schon angedeutet,161 hier eher Zweifel hegen müssen. Anders stellt sich das Bild möglicherweise für das zweite Jahrtausend im Allgemeinen und die Neuzeit im Besonderen dar. Hier läge wohl eine lohnende Fragestellung für weitere Forschungen, etwa wenn man an die Bedeutung von epitomierenden Darstellungen für die Normgebung denkt.162

|Adnotationes codicum domini Justiniani (Summa Perusina) (1900), hg. v. Patetta, Federico (Bullettino dell’Istituto di diritto romano, Bd. 12), Rom

Alanus de Insulis (1855), Liber in distinctionibus dictionum theologicalium, in: Migne, Jaques-Paul (Hg.), Patrologiae cursus completus […] (Series latina, Bd. 210), Paris, Sp. 685–1012

[Anon.] (1930), Rerum canonicarum scriptores. Tabulae synopticae ab anno 1141 ad annum 1564, in: Jus pontificium 10, 83–92

Archives legislatives de la ville de Reims (1847), hg. v. Varin, Pierre, Bd. 2,1, Paris

[Astesanus de Astis] (1519), Summa Astensis, Lyon

Bacon, Francis (1858), De augmentis scientiarum, in: Spedding, James et al. (Hg.), The Works of Francis Bacon, Bd. 1, London, 415–837

Becker, Clemens (1772), Compendium juris decretalium ex ipsis decretalibus collectum, […], Münster

Becker, Clemens (1781), Decretum Gratiani abbreviatum […], Münster

Berthier, Joachim Joseph (1931), Tabulae systematicae et synopticae totius Summae theologicae juxta ipsammet Doctoris Angelici methodum strictius et clarius exactae, Paris

Bibliotheca maxima pontificia (1695–1699), in qua authores melioris notae qui hactenus pro Sancta Romana Sede, tum Theologice, tum Canonice scripserunt, fere omnes continentur, hg. v. Rocaberti, Juan Tomás de, 20 Bde., Rom

Brancatus, Laurentius (1659), Epitome canonum omnium […], Rom

Buddeus, Johannes Franciscus (1721), Institutiones theologiae moralis in tabulis synopticis repraesentatas, in gratiam theologiae studiosorum, ut totum theologiae moralis ambitum, in mappa quasi delineatum, uno conspectu intueri possint, evulgare, ac omnibus doctrinam in compendio amantibus consecrare voluit Joh. Anton Strubberg, Jena

Canciani, Paulus (1781), Praefatio Collectoris, in: ders. (Hg.), Barbarorum leges antiquae cum notis et glossariis, Bd. 1, Venedig, IX–XX

Canus, Melchior (1563), De locis theologicis libri duodecim, Salamanca

Cappelli, Aloysius (1819), Manuale juris canonici quod in usum auditorum quinquaginta tabulis synopticis delineavit et brevibus notis illustravit, Vilnius

[Casaubon, Isaac] (1709), Henrico IV. Franciae et Navarrae Regi Christianissimo, Isaacus Casaubonus S.D., in: Almeloveen, Theodoro Janson ab (Hg.), Isaaci Casauboni epistolae, insertis ad easdem responsionibus […], Rotterdam, 54–89

Codex Iustinianus (1970), hg. v. Krüger, Paul (Corpus Iuris Civilis, Bd. 2), 15. Aufl., Dublin

Compendium textuale compilationis decretalium Gregorii noni sine qua (vt est vulgaris prudentum sententiam) omnis ceca practica est (1519), Paris

de Lesclache, Louis (1675), La Philosophie en tables, divisée en cinq parties […], Marseille

de Rives, Gregorius (1663), Epitome canonum conciliorum in locos communes per alphabetum digesta […], Lyon

Devoti, Joannis (1785–1789), Institutionum canonicarum libri IV, 4 Bde., Rom

Digesti veteris cum fertilibus legum summarijs aurea promulgatio (1518), Paris

Doujat, Joannes (1717), Praenotionum canonicarum libri quinque: quibus sacri juris atque universi studi ecclesiastici principia enucleantur, Venedig

Étienne de Tournai (1893), Lettres, hg. v. Desilve, Jules, Valenciennes

Ferreres, Juan B. (1933), Epitome theologiae moralis Codicis Canonici praescriptionibus, ac subsequentibus Sanctae Sedis declarationibus, dispositionibus iuris Hispani ac Lusitani, decretis Concilii Plenarii Americae Latinae necnon I Conc. Prov. Manilani earundemque regionum legibus peculiaribus etiam civilibus accomodata, 4. Aufl., Barcelona

Florens, Franciscus (1679), Oratio in aperiendis scholis iuris habita VI. Non. Octob. anno M.DC.XXXII. ad IX. tractatum calcem edita anno 1641. De recta iuris canonici discendi ratione, in: ders., Opera juridica, Bd. 1, Paris, 59–63

Foca (1974), De nomine et verbo, hg. v. Casaceli, F. (Collana di studi classici, Bd. 16), Neapel

Gerbert, Martinus (1754), Apparatus ad eruditionem theologicam, institutioni tironum Congregationis S. Blasii O.S.B. in silva nigra destinatus, Augsburg

Girardus, Iacobus (1551), Tituli totius iuris caesarei et pontificii per tabulas, iuxta literarum ordinem, seiunctim digesti […], Lyon

Goritia, Franciscus Antonius a (1796), Epitome theologiae canonico-moralis omnes seorsim in bis centis triginta tribus tabulis clare distincte ac breviter materias practicas exhibens, confessariorum, examinatorum, necnon examinandorum usibus accommodata, Rom

Gregorius Magnus (1979), Moralia in Iob, libri I–X, hg. v. Adriaen, Marc (Corpus Christianorum, Series latina, Bd. 143), Turnhout

Grosseteste, Robert (1984), Templum Dei, edited from Ms. 27 of Emmanuel College, Cambridge, hg. v. Goering, Joseph, Frank A. C. Mantello (Toronto Medieval Latin Texts, Bd. 14), Toronto

Haemstedius, Hadrianus Cornelius (1552), Tabulae totius sacrosancti iuris canonici, Löwen

|[Hieronymus] (1982), Epistula Hieronymi adversus Rufinum presbyterum, in: Lardet, Pierre (Hg.), S. Hieronymi presbyteri opera, Pars III: Opera polemica, Bd. 1 (Corpus Christianorum, Series latina, Bd. 79), Turnhout, 73–116

[Johannes Berberius] (1536), Viatorium seu directorium iuris: ex visceribus et medullis iuris vtriusque excerptum non sine magno labore et singulari industria egregii viri iurisque peritissimi do. Ioannis Berberii feliciter incipit, Lyon

Johannes de Vanquel Coloniensis (1513), Breuiarium sexti et clementinarum, Paris

[Johannes Faber] (1516), Aureum domini Johannis Fabri natione Galli vtriusque censure doctoris famatissimi ac expetende breuitatis Fabricatoris in Justinianum codicem Breuiarium multis elucubratum ac castigatum vigiliis. […] Cum Torturarum ac questionum insigni repetitione Necnon de Insigniis et Armis Bartholi tractatu exquisitissimo Feliciter incipit, Paris

[Johannes Faber] (1557), Ioannis Fabri I. V. D. In Institutiones commentarii autographo collati, Lyon

Johannes Urbach (1873), Processus iudicii qui Panormitani ordo iudiciarius a multis dicitur, hg. v. Muther, Theodor, Halle

[Johannes von Zinna] (1511), Speculator abbreuiatus. Alias Speculum abbreuiatum Joannis de Stynna cum variis libellorum et instrumentorum tam in iudiciis quam in contractibus occurentium: aliorum quam ad practicam vtriusque iuris mirifice deseruientium formis: opus insigni raritate carum, [Straßburg?]

Kurtz, Hermannus (1761/62/64), Amussis canonica titulorum libri I–V tabulis mnemonicis analytice proposita […], Prag

Lancellottus, Ioannes Paulus (1583), Institutiones iuris canonici quibus ius pontificium singulari methodo libris quatuor comprehenditur, Rom

Legis Romanae Wisigothorum fragmenta (1896), Ex codice palimpsesto sanctae Legionensis ecclesiae protulit, illustravit, ac sumptu public edidit Regia Historiae Academia Hispana, Madrid

Le Masson, Innocentius (1662), Theologia practica per tabulas distincta et exposita, Paris

Lequeux, Jean-François-Marie (1843/44), Manuale compendium juris canonici ad usum seminariorum, juxta temporum circumstantias accomodatum, 4 Bde., 2. Aufl., Paris

[Lequeux, Jean-François-Marie] (1845), Synopsis juris canonici communis secundum ordinem institutionum J. Devoti per tabulas disposita. Opusculum e selectissimis doctorum utriusque juris operibus collectum. In hac Parisiensi editione indicantur praecipua disciplinae gallicanae a jure communi discrimina per opportunas remissiones ad Manuale compendium juris canonici D. Lequeux majoris seminarii Suessionensis moderatoris, Paris

Lex Romana Visigothorum (1849), hg. v. Hänel, Gustav, Leipzig (ND: Aalen 1962)

[Luther, Martin] (1919), D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Bd. 5: Tischreden aus den Jahren 1540–1544, hg. v. der Kommission zur Herausgabe der Werke Martin Luthers, Weimar

Manassero, Bartholomaeus (1903–1907), Tabulae synopticae theologiae moralis e probatis auctoribus desumptae, 4 Bde., 2. Aufl., Rom

Mansi, Joannes Dominicus (1763), Epitome doctrinae moralis, et canonicae ex constitutionibus aliisque operibus felicis recordationis Benedicti XIV. pontificis maximi, Rom

Maranta, Carolus (1656), Medulla Decreti alphabeticis distinctis litteris in qua quicquid in Decreto continetur per propositiones distinctas producitur; atque ex sanctorum patrum et conciliorum verbis fundatur; necnon aliquoties doctorum atque etiam sacrorum theologorum auctoritate fulcitur […], Neapel

Monnier, G.-F. (1857), Atlas de la doctrine catholique ou cours complet de religion en tableaux synoptiques comprenant le dogme, la morale, les moyens de salut & la liturgie. Ouvrage utile aux Ecclésiastiques, aux Séminaristes et à tous ceux qui veulent faire de la Doctrine chrétienne une étude approfondie, Lyon

Olearius, Johannes (1694), Doctrina theologiae moralis totius, in usum incipientium, certis paediae ac methodi limitibus circumscripta et tabulis LXXII. comprehensa, Leipzig

Pacius a Beriga, Iulius (1616), Oeconomia iuris utriusque, tam civilis, quam canonici, perspicuis tabulis ad memoriam iuvandam repraesentata, et annotationibus illustrata, Lyon

Paulus Aegineta (1921), [ohne Titel], in: Heiberg, Jahan L. (Hg.), Corpus medicorum Graecorum, Bd. 9,1, Leipzig

Petrus Blesensis (1855), Epistolae, in: Migne, Jaques-Paul (Hg.), Patrologiae cursus completus […] (Series latina, Bd. 207), Paris, Sp. 1–560

Petrus Lombardus (1971), Sententiae in IV libris distinctae. Editio tertia ad fidem codicum antiquorum restituta, Bd. 1,2: Liber I et II (Spicilegium Bonaventurianum, Bd. 4), Grottaferrata

Pichler, Vitus (1716–1721), Candidatus jurisprudentiae sacrae, seu juris canonici secundum Gregorii Papae IX. decretalium titulos explanati […], 5 Bde., Augsburg

Pichler, Vitus (1731), Candidatus abbreviatus jurisprudentiae sacrae. Hoc est, juris canonici secundum Gregorii Papae IX. libros V. decretalium explanati summa seu compendium, quod in usum maxime discipulorum suorum ex libris suis collegit auctor ipse […], 2 Bde., Augsburg

[Antonius Possevinus] (1593), Antonii Possevini Societatis Iesu Bibliothecae selectae Pars secunda, Rom

Reformation de l’Université de Paris (1601), Paris

Santamaria, Alberto (1949), Tabulae synopticae Codicis Iuris Canonici, Manila

Schram, Dominicus (1774), Epitome canonum ecclesiasticorum ex conciliis Germaniae et aliis fontibus juris ecclesiastici Germanici collecta, ac ordine alphabeti secundum materias distincta, Augsburg

Scortia, Joannis Baptista (1625), In selectas summorum pontificum constitutiones epitome, ac theoremata, Lyon

[Seneca] (1965), L. Annaei Senecae ad Lucilium epistulae morales, hg. v. Reynolds, Leighton Durham, Bd. 2, Oxford

Serraino, Marius (1988), Epitome juris canonici ad mentem Codicis 1983, Trapani

[Simon von Bisignano] (2014), Summa in Decretum Simonis Bisinianensis, hg. v. Aimone Braida, Pier V. (Monumenta Iuris Canonici, Series A, Bd. 8), Città del Vaticano

[Tarquini, Camillo] (1835), Institutionum juris canonici tabulae synopticae juxta ordinem habitum a Joanne Devoti, Rom