El presente artículo desarrollará una aproximación a los distintos congresos criminológicos (o que abordan la cuestión criminal) denominados internacionales pero llevados a cabo casi en su totalidad en Europa, en el periodo de 1870 a 1945, a fin de determinar cuáles fueron los ejes temáticos abordados y cuál fue la participación de delegados de países latinoamericanos. Con ello se busca investigar las incipientes interacciones transnacionales.

Asimismo, se aspira esbozar una primera conclusión sobre las consecuencias y el impacto de aquellos congresos en América Latina y, en particular, cuál ha sido la huella en materia legislativa y cómo se ha traducido el estado de peligrosidad a nivel discursivo y normativo.

De este modo, plantearemos el análisis de los diferentes congresos, entendiéndolos como producciones teoréticas y discursivas en torno a la cuestión criminal. En este sentido, se analizará cómo estos encuentros fueron herramientas para la universalización de normas, a partir de propuestas legislativas vinculadas a la cuestión social, al proceso penal, al régimen penal y penitenciario, más allá de la diversidad cultural de cada uno de los países o regiones. A la vez, se estudiará el rol que cierta parte de la élite científica del centro de Europa tuvo en la elaboración discursiva y en la narrativa que regiría durante fines del siglo XIX y comienzos del XX en las cuestiones vinculadas a la criminología.1 Asimismo, se verá como aquella producción y subjetividad eurocéntrica basada en una clasificación social racista tuvo amplia acogida por la élite criolla ›blanqueada‹.

Por último, se interrogará si la construcción del estado de peligrosidad como concepto jurídico-político transnacional podría constituir una herramienta de gobernanza global vinculada a una etapa del capitalismo, resultando su vasta recepción en América Latina tanto un modo de formar parte del mundo civilizado como un instrumento de control de las clases dominantes a los transgresores y perturbadores del orden.

Metodológicamente hemos acudido a diversas fuentes: primero para reconstruir parcialmente lo acontecido en los distintos congresos, así como también para acercarnos a los contextos en los que ellos se llevaron adelante. Así, trabajamos a partir del método arqueológico de Michel Foucault, quien atiende a las formaciones y prácticas discursivas y a los documentos como materiales de trabajo, a la vez que recusa todo intento de concebir la linealidad y la continuidad del acontecer social. De ese modo, podremos indagar los modos de problematización de la criminología en tanto integrantes y dependientes de la estructura de poder y de la dinámica de clases de la sociedad en que se plantean. En tal sentido los documentos que dan cuenta de los diferentes congresos, se presentan como restos arqueológicos que sugieren formas de ver y pensar la producción teórica y discursiva en torno al saber criminal y a su transnacionalización.

No ha sido sencillo encontrar fuentes directas o material y bibliografía sobre los diferentes encuentros que se llevaron adelante en el periodo mencio|nado: Congresos Penitenciarios Internacionales; Congresos Internacionales de Antropología Criminal; Congresos de la Unión Internacional de Derecho Penal y Congreso Internacional de Criminología. Por ello, el presente trabajo deberá ser continuado en base a nuevas fuentes.

En fin, este estudio busca realizar un aporte sobre el trasfondo histórico de la transnacionalización de los regímenes de derecho penal, identificando algunos de los modos de elaboración y difusión de los discursos vinculados a la criminología y a la cuestión criminal en Europa, tanto como su impacto en América Latina. Asimismo, busca contribuir a asignarle una historicidad a la categoría de delito y de delincuencia.

En cuanto a la temporalidad, la criminología comienza a ser considerada en Europa una ciencia a partir de las últimas décadas del siglo XIX,2 logrando una importante difusión, tanto dentro del continente como en América Latina, y ello a partir de la creación de sociedades internacionales y de congresos internacionales (muchos de ellos organizados por esas sociedades) para estudiar el problema delictivo. En aquel periodo las principales ideas vinculadas a la prevención del delito y el tratamiento del delincuente tuvieron varias vías de difusión, más allá de los congresos y encuentros internacionales, resultando primordiales también las revistas especializadas y abundante material bibliográfico. Aquí nos abocaremos exclusivamente a los primeros.

Desde mediados del siglo XIX el problema del orden y el progreso se vinculó a la relación entre capital y trabajo, pasando a ocupar un lugar destacado como objeto de estudio de las ciencias del hombre. La delincuencia es uno de los factores desestabilizadores del orden social y fue abordado a partir de aquel momento mediante la psiquiatría y la antropología, de acuerdo al método positivista que se impuso a partir de 1880, a pesar de la disputa con la teoría clásica. El nacimiento de la antropología criminal o ciencia criminal obedeció no solo al nuevo panorama científico, sino también a ciertos cambios que se produjeron con la expansión del capitalismo y con el surgimiento de su etapa imperialista.

En las últimas décadas del siglo XIX, »el capitalismo se convertía en una economía genuinamente mundial y por lo mismo el globo se transformó de expresión geográfica en constante realidad operativa. En lo sucesivo la historia sería historia del mundo«.3

Así, a partir de 1870 se inicia una nueva era histórica, política y económica que socavó al liberalismo que había sido el modelo hegemónico durante la primera mitad del siglo XIX:

La expansión industrial trajo como resultado que surgieran potencias no-europeas, como el caso de los Estados Unidos, que ingresaron a la arena para disputarse la hegemonía del mundo. Este hecho tendría sus repercusiones también en el campo del delito y específicamente en la forma de controlarlo. Ya no se haría dentro de los límites del Estado nacional, sino que se buscarían soluciones universales.4

En este marco es que veremos el rol que cumplieron los congresos internacionales, los que contaban con el sostén gubernamental, como espacios de encuentro para la difusión de normas universales para el control social.

En 1870 se llevó adelante el Congreso Nacional sobre la Disciplina de las Penitenciarías y Establecimientos de Reforma en la ciudad de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, organizado por la Asociación Nacional de Prisiones de los Estados Unidos y, en particular, por Enoch Wines – filántropo y reformador – y por Rutherford Haynes, iniciando una práctica (que se replicará tanto en Europa como en Latinoamérica) de encuentros que buscan fomentar cambios a nivel internacional.5 Una de las resoluciones que se tomó en aquella reunión fue la de convocar a un Congreso Penitenciario Internacional. Para ello, el Congreso de los Estados Unidos de América resolvió que un comisionado6 |convocara a otros gobiernos al encuentro internacional que se llevaría a cabo en Londres, dos años después.

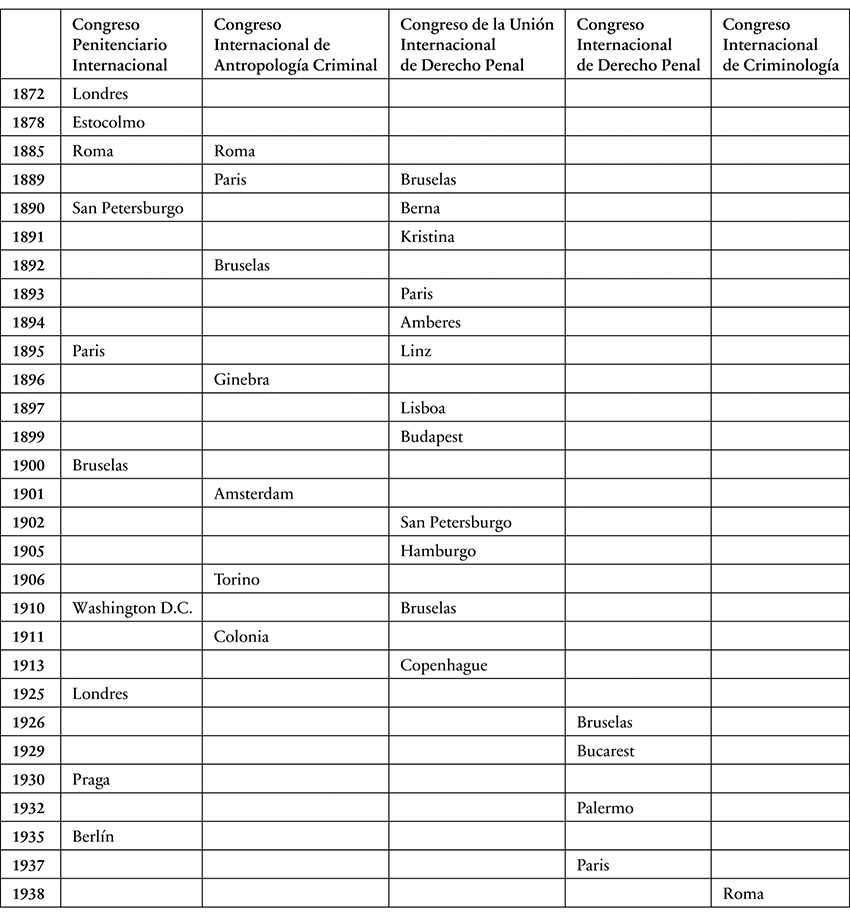

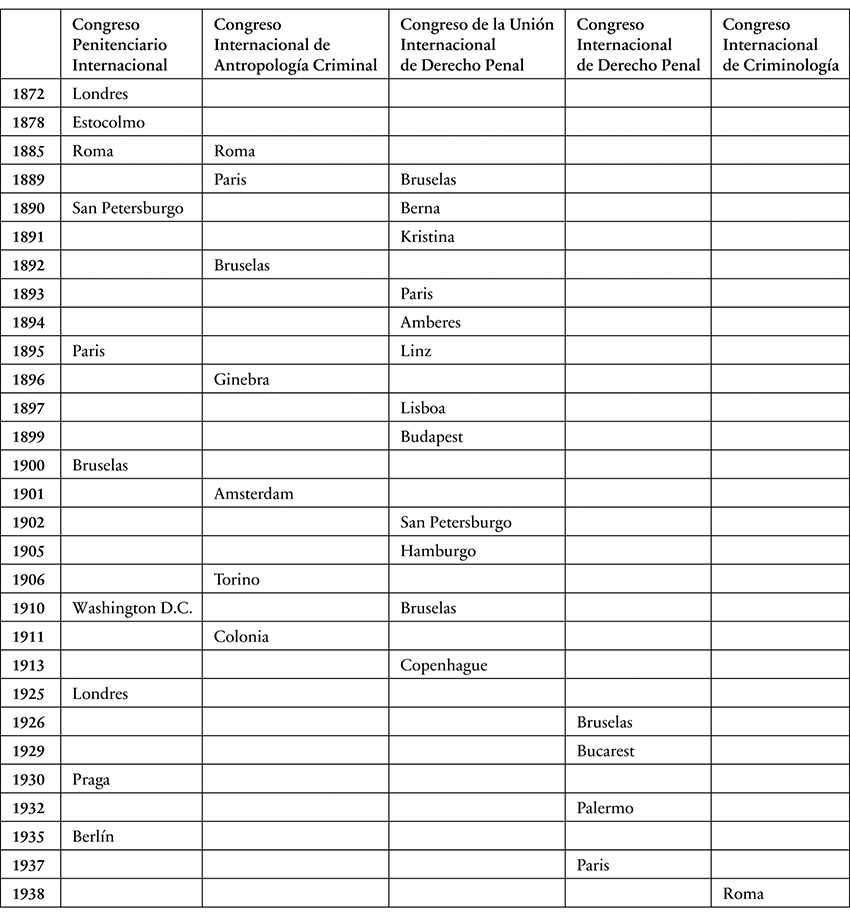

A partir de 1872 y hasta 1938 se llevaron adelante treinta y cinco (35) congresos y, a excepción de uno que se desarrolló en Washington, el resto tuvieron lugar en Europa (ver cuadro 1).

Los encuentros, salvo los primeros, tuvieron una frecuencia anual. En el periodo 1913/1925 se vieron suspendidos debido a la Gran Guerra que interrumpió toda colaboración internacional. La organización de cada uno de los congresos tuvo en general un fuerte apoyo gubernamental, a la vez que se crearon organizaciones o comisiones que tenían entre sus funciones la organización de los encuentros, la compilación de información, el intercambio de ideas y la universalización de ciertos postulados.

Luego del primer Congreso Penitenciario en Londres (1872) se designó una Comisión Penitenciaria Internacional que tenía entre sus funciones la organización del próximo encuentro, así como también recolectar estadísticas penitenciarias de diferentes países. Finalmente, aquella comisión se |constituyó de modo permanente y estableció relaciones entre los gobiernos para formular un plan uniforme de trabajo. Luego de su primera reunión en Bruselas en 1974, los organizadores entendieron indispensable que la comisión tuviera un carácter oficial, para lo cual se dirigieron a los gobiernos con el fin de solicitarles que nombraran delegados para asistir a la próxima sesión de la comisión que se llevó a cabo un año después en Bruchsal.7 Luego de algunos años, en 1878, se aprobó el Estatuto o Reglamento de la Comisión Penitenciaria Internacional. Desde aquella fecha fueron adhiriendo otros países a la Comisión que, en 1900, estaba ya integrada por representantes de Inglaterra, Baden, Baviera, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungría, Países Bajos, Rusia y Suiza. A los pocos años adhirieron Serbia, España, Luxemburgo, Japón y Sudáfrica. Después de la primera guerra mundial, se integraron Checoslovaquia, las Indias Británicas, Nueva Zelanda, Alemania, Austria, Polonia, Egipto, Finlandia, Chile, Lituania, Rumania, Argentina, Letonia, Estonia y Portugal.8

En paralelo, la Unión Internacional de Derecho Penal fue constituida en 1888 con la finalidad de coordinar las tendencias reformadoras que estaban surgiendo y dar mayor autoridad a los cambios legislativos. Su principal promotor fue Von Liszt junto a Van Hanel y Prins. El art. 1 del Estatuto rezaba:

La Unión Internacional de Derecho Penal, estima que la criminalidad y la represión deben ser analizados tanto desde el punto de vista social como del jurídico. Ello persigue la consagración de este principio y de sus consecuencias en la ciencia del derecho criminal y en las legislaciones penales.

Si bien la Unión pretendió presentarse con una posición ecléctica entre las teorías clásicas y el positivismo criminológico,9 lo cierto es que primaba el segundo. La Unión Internacional pretendió, además, introducir una serie de instituciones y criterios en la legislación punitiva de los distintos Estados en vistas a la posible unificación de los códigos penales.

Luego del XII Congreso llevado adelante en Copenhague en 1913 y ya iniciada la primera guerra mundial, una serie de intercambios de opiniones entre miembros de la Unión, vinculados a cuestiones nacionalistas, motivó las renuncias de varios de ellos, lo que llevó a la desaparición del organismo internacional. A ello se suma que, en 1917, falleció Van Hamel y en 1919 Liszt y Prins.

Sin embargo, en 1924 en París, se formó la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP-IAPL) como refundación de la Unión Internacional de Derecho Penal, constituyéndose como una asociación de especialistas en ciencias penales con la meta de promover|

el intercambio y la colaboración entre cuantos, en los diferentes países, se consagran al estudio del Derecho penal o participan en su aplicación, estudiar la criminalidad, sus causas y remedios, y favorecer el desarrollo teórico y práctico del Derecho penal internacional.10

Por otro lado, en 1934, luego del VII Congreso de Antropología Criminal – Colonia 1911 – se creó la Sociedad de Antropología y Psicología Criminal que contaba con un comité internacional con el mandato de formar la Federación Internacional de Criminología. Estaba integrado por representantes de Alemania, Bélgica, España, Gran Bretaña, Italia y Argentina.11 Finalmente, en 1937 se creó la Sociedad Internacional de Criminología, la que convocó para el año siguiente al I Congreso Internacional de Criminología en Roma.

Esta breve mención a las asociaciones u organizaciones que daban vida a los diferentes encuentros tiene como finalidad marcar algunas líneas de continuidad. A ello se suma que varios miembros tenían activa intervención en más de una organización: Van Hamel integraba la Unión Internacional de Derecho Penal y asistió a la mayoría de los Congresos Internacionales de Antropología Criminal; Von Liszt y Prins, fundadores de la Unión Internacional, asistieron al III Congreso de Antropología Criminal y el segundo de ellos también lo hizo al IV; Garófalo asistió a los Congresos de Antropología Criminal y al III Congreso de la Unión Internacional, y junto a Lombroso concurrió al IV Congreso Penitenciario de San Petersburgo, solo por mencionar algunos casos.

En 1872 sesionó el primer Congreso Penitenciario Internacional, en Londres, a los que siguió el primer Congreso de Antropología Criminal (Roma, 1885) y el primer Congreso de la Unión Internacional de Derecho Penal (Bruselas, 1889), en los que Lombroso expuso los lineamientos de la escuela positivista italiana y la necesidad de coordinar la nuevas tendencias y reformas legislativas.

Más allá de las distintas especialidades de cada una de las organizaciones y de los encuentros, como veremos, las agendas eran muy similares e incluso se trataban paralelamente idénticos temas. Por ejemplo, el V Congreso Penitenciario Internacional (París, 1895) se pronunció a favor de la pena de deportación, al igual que lo hizo el VII Congreso de la Unión Internacional de Derecho Penal (Lisboa, 1897). También, el VII Congreso Penitenciario Internacional (Budapest, 1905) consolidó la pena de multa, al mismo momento que los Congresos de la Unión Internacional de Derecho Penal la discutían. En el VIII Congreso Penitenciario Internacional (Washington, 1910) se aprobó la sentencia indeterminada, al igual que en el Congreso Internacional de Antropología Criminal (Colonia, 1911).

En el periodo analizado se llevaron adelante once Congresos Penitenciarios, siete Congresos de Antropología Criminal que luego fueron retomados en 1938 por el Congreso de Criminología, doce congresos de la Unión Internacional de Derecho Penal que fueron continuados, después de la primera guerra mundial, en cuatro Congresos Internacionales de Derecho Penal.

El primer Congreso Penitenciario Internacional,12 al que se lo denominó Primer Congreso sobre Prevención y Represión del Delito incluyendo el Tratamiento Penal y Reformatorio, organizado por Wines, fue celebrado en Londres en 1872 y se invitó a participar a representantes gubernamentales elegidos por el gobierno norteamericano – la invitación oficial era distribuida vía diplomática por aquel país. En este primer encuentro se tomó la Declaración de Principios – que había promulgado el Congreso de Cincinnati –, donde se fijaron treinta y siete (37) principios de política penal difundidos como una plataforma internacional de la institucionalización del control social. De hecho, aquellos principios se convirtieron en un »manual« en diferentes países, siendo Wines quien sugirió a diplomáticos de América Latina la edición del folleto en español. Asimismo, al presentarle el informe final del primer Congreso al gobierno mexicano, se le sugirió publicarlo allí debido a que podía ser de utilidad para las reformas |penitenciarias nacionales y de otros países hispanoamericanos.13

Enrique Cortés, secretario de la delegación de Colombia en Washington tuvo a su cargo la edición que incluía la Declaración de Principios y tres trabajos, a saber, E.C. Wines, »El sistema penitenciario irlandés«; Z.B. Brockway, »El ideal de un sistema penal« y J.B. Bittinger, »De la responsabilidad social por las causas del delito«. Este folleto circuló ampliamente por América Latina.14

A Londres asistieron representantes diplomáticos de Brasil y de Chile (P. de Andrade y Carlos Morales Vicuña); a la vez que México respondió el cuestionario que había sido enviado previamente y fue representado en el encuentro por el propio Wines. Luis Jiménez de Asúa afirmó que aquel primer Congreso »hace nacer una conciencia universal frente al problema de la delincuencia y de las cárceles y llegar así a internacionalizar ciertos principios«.15 Entre los principios se fijó como objetivo del tratamiento penitenciario al criminal y no al crimen.

Los Congresos dividían sus agendas en diferentes secciones: i) Legislación penal; ii) administración carcelaria, iii) prevención de la delincuencia, y, luego se sumó iv) la infancia delincuente. Entre los puntos de los diversos programas que promovió la Comisión en los encuentros, encontramos: la regeneración moral del delincuente, la clasificación de los detenidos, la individualización del tratamiento, la organización del trabajo en las cárceles, la formación profesional del personal de los detenidos liberados.16

Si bien el primero de los Congresos se presentó como un espacio de recolección de estadísticas e información de diferentes países, evitando discusiones teóricas, en las sucesivas reuniones se tomaron resoluciones que se alineaban con la Declaración de principios y con las posiciones del Movimiento Reformador Norteamericano representado por Wines. De ese modo, se van perfilando diferentes resoluciones vinculadas a los siguientes puntos:

a) El tratamiento que impone a los criminales la sociedad es para ésta una medida de protección; b) El fin esencial de la pena consiste en reformar al criminal y no en imponerle un sufrimiento por espíritu de venganza; c) El criminal no debería ser condenado por tiempo determinado en la sentencia. Sería más conveniente consignar en ella que se le mantendría en prisión hasta el momento en que demuestre enmienda. Sería preciso, sustituir a las sentencias condenatorias, por sentencias de reforma. En síntesis, parece apreciarse a través de esta serie de principios, que se impulsaba que el tratamiento de los criminales fuera de protección y reforma, y se reclamaba la sentencia indeterminada como único medio de lograr su objetivo.17

La comisión contaba para cumplir con sus objetivos, aparte de los Congresos, con su Boletín – publicado regularmente desde 1880 – y con el Bureau permanente que se estableció en Berna en 1926.

En el segundo de los Congresos, realizado en Estocolmo en 1878, la delegación argentina presentó un informe en el que reconoce que las conclusiones del encuentro de Londres retoman las líneas del Congreso de Cincinnati de 1870 y la importancia de la Declaración de principios que fueron enviados para ser estudiados por todos los pueblos. Luego afirma que el informe sobre el estado de las prisiones en Argentina será de interés porque »mostrarán que admitimos en nuestro país los principios formulados por el Congreso de Cincinnati«18 reconociendo la eficacia de aquellos, afirmando luego que »las resoluciones aprobadas [en el Congreso de Estocolmo] serán como el tratamiento que el médico indica para combatir cualquier enfermedad«.19 El informe contenía varias citas del artículo de Bittinger que integraba el folleto en español de la Declaración de Principios, al que hicimos referencia.

Al III Congreso, celebrado en Roma en 1885, asistieron Lombroso, Garófalo y Ferri, los que a la vez para aquel año participaron activamente en el I Congreso Internacional de Antropología Criminal, también con sede en Roma. Si bien la concepción sobre la delincuencia y el delito que pregonaba el Movimiento Reformador Norteamericano |era independiente a la escuela positivista italiana, ambos tenían miradas comunes, comenzando a partir de este año a tener mayores niveles de coincidencias.

En el V Congreso (París, 1895) se avanzó con la internacionalización del control social, al requerir la validez internacional de las sentencias penales, como la necesidad de unificar los procedimientos antropométricos.

En cuanto a la influencia transnacional de estos encuentros,

ha sido tendencia de los congresos y de la Comisión la de hacer poco a poco, por los esfuerzos combinados de los representantes oficiales, de los prácticos y de la ciencia penal teórica y de las organizaciones filantrópicas, una conciencia universal, por así decir, frente al problema de la delincuencia y de las cárceles; y llegar así a internacionalizar ciertos principios que, sometidos en forma de proposiciones a los gobiernos que las examinaron, las hicieron pasar sucesivamente a sus respectivas legislaciones.20

Según José María Paz Anchorena, la participación en los Congresos Penitenciarios Internacionales de representantes o delegados de Argentina había sido irregular, adjudicándolo a diversas cuestiones: es posible que las comisiones organizadoras hayan enviado con tardanza las invitaciones y como es natural, se hayan dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores, y éste, a su vez, al de Justicia, o quizá debe achacarse esta aparente indiferencia de nuestros gobiernos, al desconocimiento de la importancia de estas reuniones.21

Al encuentro de 1878 se presentó como delegado oficial de Argentina el doctor Ernst Georg Áberg, de origen suizo, pero con gran participación en la labor pública argentina.22 Al III Congreso Penitenciario Internacional (Roma, 1885) asistió en representación de Argentina el doctor Ángel Rojas. En el siguiente encuentro (San Petersburgo, 1890) participaron Eduardo Ybarbalz y Eduardo García Mansilla, quienes mostraron una representación de una celda celular de la Penitenciaría Nacional, además de otros artículos fabricados en sus talleres. Recién vuelve a estar representada Argentina en el VI Congreso Penitenciario Internacional en la ciudad de Bruselas, al cual viajaron como delegados oficiales Marco Avellaneda, Juan Belgrano y Joaquín Lemoine. En el VIII Congreso reunido en Washington en 1910 participó Armando Claros, Director de la Penitenciaría Nacional.

Claros publicó un informe titulado Nuevas tendencias penales en el Congreso Penitenciario de Washington (1911), en donde se remarca la adscripción de la CIPP a la aplicación de la sentencia por tiempo indeterminado, una de las principales banderas de la criminología positivista de la scuola italiana, así como el tratamiento individualizado. En este mismo sentido, se apoyó la idea de que todo penado podía alcanzar la regeneración, enfatizando el compromiso con los tratamientos penitenciarios.23

En el próximo Congreso, que se llevó a cabo recién en 1925 en Londres, asistió una comisión integrada por Eusebio Gómez, José María Paz Anchorena y Juan P. Ramos. Los tres contaban con un perfil similar en cuanto tenían un importante reconocimiento académico, a la vez que ocupaban altos cargos directivos de instituciones argentinas. Eusebio Gómez, que era para la época director de la Penitenciaría Nacional, realizó una presentación en aquel Congreso en la que

reafirmaba el compromiso del penalista en la gestión penitenciaría, que solo ocupaba desde hacía dos años. La reforma penitenciaria fue pensada por el delegado oficial en términos |más bien disruptivos con el positivismo criminológico hegemónico entre los claustros, lo que revela que en las prácticas institucionales durante los años veinte se impulsó una gestión penitenciaria más arraigada en los lineamientos del emergente penitenciarismo que reconocía entre sus bases las ideas de la Comisión Penal y Penitenciaria Internacional.24

En paralelo, comienzan en 1885 a llevarse a cabo los Congresos Internacionales de Antropología Criminal (inicialmente denominado Congreso de Antropología Criminal, Biología y Sociología), que tendrían siete ediciones hasta 1911. Desde sus inicios, estos encuentros tuvieron como finalidad discutir las ideas de la escuela positivista italiana, doctrina que ya se había comenzado a difundir en diferentes ámbitos y que finalizará con la consagración del estudio científico del individuo delincuente.

En el primer encuentro tuvo centralidad la obra reciente de Lombroso, El hombre delincuente (1876). Esta ordenó las sesiones en dos ejes: una biológica bajo la orientación del médico italiano que analizó la relación entre la epilepsia, la locura moral y la criminalidad congénita; la otra jurídica bajo la dirección de Ferri y Garófalo que estuvo centrado en analizar la posibilidad de aplicar las ideas de la escuela positivista a la legislación penal.

En los sucesivos encuentros, hubo en su seno una clara puja entre los penalistas clásicos y los partidarios de la escuela positivista, y entre estos y los representantes de la Escuela Francesa de Sociología, que sostenían una mayor influencia de los factores sociales en la delincuencia.

La presencia de Lombroso, Garófalo y Ferri en la mayoría de los encuentros tuvo un peso fundamental en las distintas sesiones. En este sentido, la escuela positivista no admitía reformulaciones a los métodos de la justicia penal, sino una utilización de un nuevo método »científico« que debía estudiar al individuo y establecer su peligrosidad como principal herramienta para la defensa social del delito. De esta manera, parte de las discusiones se centraron en los modos de diferenciar a los individuos delincuentes de los que no-delincuentes. Para ello, la Antropología era la ciencia indicada para realizar los estudios que se debían llevar a cabo, centralmente, en las prisiones.25

En los sucesivos programas de los encuentros se trataron la relación entre la Antropología Criminal y la investigación de la policía; así como también su aplicación jurídica a las legislaciones y su vinculación con el delito político; la degeneración y la vagancia; el tratamiento del delincuente alienado; las anomalías psíquicas; la identificación del delincuente y la policía científica. Asimismo, se centró la atención en los delitos de las muchedumbres y en las actividades anarquistas. En el IV Congreso (Ginebra, 1896) el holandés Van Hamel, quien, como hemos referido, era uno de los fundadores de la Unión Internacional de Derecho Penal, presentó una ponencia sobre el vínculo entre el anarquismo y la Antropología Criminal.

A lo largo de los años, los Congresos fueron acompañando las modificaciones o reformulaciones que vivió la escuela positivista, al ampliar la visión de que el delincuente nato no tenía su etiología exclusivamente en razones biológicas o anatómicas, sino en factores del medio ambiente y del medio social. De este modo, se abrió un camino para trabajar en relación al tratamiento del delincuente, el que será un eje central a partir del V Congreso.

A los diferentes Congresos asistió Norberto Piñero, uno de los representantes más influyentes de la escuela positivista argentina; así, a partir del quinto encuentro y por intermedio suyo, Argentina estuvo representada en la Comisión Internacional. De igual manera, diferentes países de América Latina habían enviado representantes al siguiente congreso.26 También señala Rosa del Olmo que

[l]a revisión general de los siete congresos de Antropología Criminal, celebrados entre 1885 y 1911, refleja la dirección que tomaría el control de la delincuencia en esa época, control que sólo lo lograría, según la escuela positivista, por medio del estudio ›científico‹ del individuo delincuente. Este nuevo instrumento ideológi|co, resultaba útil, logrando institucionalizarse internacionalmente a causa de la expansión del capitalismo en todos los campos.27

En 1937, en Italia, se formó la Sociedad Internacional de Criminología, que tenía entre sus objetivos

asegurar la colaboración de las diversas técnicas con la ciencia del Derecho Penal, permitiendo así que las llamadas ciencias penales, y especialmente las que se ocupan del estudio del delincuente y del problema de la delincuencia, bajo el punto de vista biológico y social, puedan colaborar mejor con los organismos administrativos y el órgano jurisdiccional para poder así asegurar la adaptación de la ley penal a las necesidades de la prevención de la delincuencia, de la reeducación del delincuentes y de la defensa social contra el crimen.28

La Sociedad estaba integrada por representantes de Alemania, Bélgica, España, Gran Bretaña, Italia y Argentina (representada por Tito Foppa y Francisco La Plaza). Se convocó a un primer encuentro para el año siguiente en Roma, continuando, de ese modo, con el lugar que habían dejado vacante a nivel internacional los Congresos de Antropología Criminal.

Al primer encuentro concurrieron representantes de diferentes lugares del mundo, entre ellos Arturo Rocco por Italia; A. de Marisco, profesor de la Universidad de Nápoles; G. Mariani, Profesor de la Universidad de Roma; A. Santoro profesor de la Universidad de Niza; E. Mezger, Profesor de la Universidad de Múnich; L. Verbaeck antropólogo belga; P. de Casablanca miembro de la Suprema Corte de París. De Latinoamérica asistieron representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. Los temas que fueron abordados en aquel encuentro se centraron en: 1) etiología y diagnóstico de la criminalidad de los menores e influencia en las disposiciones jurídicas; 2) el estudio de la personalidad del delincuente; 3) el papel del Juez en la lucha contra la criminalidad y su preparación en criminología; 4) organización de la profilaxis criminal en diversos países; 5) etnología y criminología, y 6) la experiencia de las medidas de seguridad en diversos países.29

A partir de 1889, se llevarán adelante los trece Congresos o reuniones de la Unión Internacional de Derecho Penal que buscaron dar una nueva orientación al derecho penal de acuerdo a las necesidades de la política criminal. La Unión dictó un Estatuto – al que se ha hecho referencia – que rigió a la asociación durante los primeros seis encuentros, luego de los cuales fue modificado. De este modo la Unión sostenía un enfoque en el estudio de la criminalidad y la represión, que suponía una toma de postura que intentaba ser conciliador y un reconocimiento de posible validez y coexistencia de los dos enfoques sobre el problema de la criminalidad, pretendiendo evitar el alejamiento de la realidad de las teorías clásicas, como la des-juridización de la escuela positivista. En este sentido, faltaba crear una normativa jurídica que sostuviera al positivismo y de algún modo la Unión intentó cumplió esa función. De allí que una de las principales preocupaciones que tuvo fue de la de reformar los cuerpos legales, pretendiendo la aplicación de los mismos principios a las distintas legislaciones.

Las principales exposiciones en los Congresos estuvieron concentradas en: i) la posibilidad de unificación del Derecho Penal, para ellos se propiciaron estudios comparativos de derecho penal; ii) las causas del delito, trabajando tanto en la organización de estadísticas sobre reincidencia, como en el estudio de la vejez en la delincuencia; iii) el cambio de orientación en la lucha contra la criminalidad: abordando el problema del estado peligroso, las medidas de seguridad y la sentencia indeterminada, a la vez que orientando sus estudios a los jóvenes delincuentes, la multa, la deportación, el patronato, la mendicidad, la vagancia y la trata de blanca; y iv) el procedimiento penal.

La influencia de las reuniones de la Unión Internacional en América Latina es de gran relevancia. En 1891 asistieron representantes de seis países. De Argentina, concurrieron Luis María Drago, José Matienzo y Norberto Piñero; de Brasil, Joao Vieira de Araujo; de Chile, Aníbal Echeverría |y Reyes; de Costa Rica, Octavio Beeche; de Guatemala, Agustín Gómez Carrillo, Manuel Echeverría y Baltasar Estupinam y de Venezuela, Francisco Ochoa.

En definitiva,

la Unión Internacional de Derecho Penal dejó establecido que: 1. el delito no es solo una entidad abstracta de orden jurídico, sino también un fenómeno social de carácter patológico influido por factores individuales congénitos o adquiridos. La lucha debe adelantarse mediante la investigación científica de tales causas. 2. El derecho penal debe estudiar a los delincuentes en dos categorías: a) los que sucumben ante poderosas influencias exteriores como la miseria y el alcoholismo y b) los que mantienen hábitos derivados de su género de vida. Los primeros son ocasionales; los segundos, los habituales o de naturaleza. 3. La pena no es suficientes en la lucha contra el delito, sino que son indispensables medidas preventivas sin que estas puedan separarse de aquellas. Las penas largas privativas de la libertad deben depender no solo del delito sino del resultado penitenciario y en lo que concierne a las de corta duración o de naturaleza benigna, pueden suplantarse por medidas equivalentes, en todo caso, los incorregibles deben quedar en situación de no dañar el mayor tiempo posible, pero es necesario que el régimen de prisiones responda a los dictados de una sana política criminal.30

Como ya mencionamos, luego de la que Unión se disolvió, tomó su lugar la Asociación Internacional de Derecho Penal (que fue creada en 1924 y continúa vigente en la actualidad), llevando adelante los Congresos, cuya celebración fue quinquenal – a excepción de algún periodo –, donde se reunieron profesores de derecho penal y de derecho procesal penal, magistrados, expertos, provenientes de muchos países. Los encuentros contaban con cuatro secciones tradicionales: derecho penal, parte general; derecho penal, parte especial; proceso penal y derecho penal internacional. En el periodo objeto de investigación se llevaron adelante cuatro congresos, en Bruselas en 1926; en Bucarest en 1929, en Palermo en 1932 y en París en 1937. Algunos de los temas que fueron abordados en ellos fueron: las medidas de seguridad, como sustituto de la pena o como pena complementaria; la necesidad de la creación de una Corte Criminal Internacional; la responsabilidad penal de las personas jurídicas; la aplicación judicial de leyes penales extranjeras, la jurisdicción universal; el intercambio internacional de informaciones concerniente a los antecedentes judiciales de los inculpados. Al primero de los encuentros asistieron los argentinos Juan P. Ramos y Jorge Coll; este último presentó un informe sobre el estado de las leyes penales argentinas. »Como resultado de las deliberaciones del congreso, Coll, sugirió al gobierno argentino la necesidad de celebrar un congreso de derecho penal internacional argentino.«31

En el Congreso de Bruselas se votó a favor de la unificación del derecho penal en los siguientes términos:

considerando altamente deseable la unificación de las ideas fundamentales sobre el ejercicio de la represión en los proyectos de los diferentes Estados con vistas al reconocimiento de los principios que la ciencia contemporánea del Derecho penal ha consagrado de manera unánime. Visto que en muchos Estados se procede actualmente a la elaboración de nuevos proyectos, expresa el deseo de que: Las comisiones encargadas por los gobiernos de la redacción de los proyectos de Códigos penales se reúnan en una conferencia internacional. Esta conferencia debería servir para discutir y unificar los principios que se encuentran en la base de los proyectos elaborados por las comisiones, y para insertar en ellos, en la medida de lo posible, principios comunes para el ejercicio de la represión. A tal fin, el Congreso encarga al secretario general de la Asociación Internacional de Derecho Penal que haga llegar el presente deseo a todos los gobiernos de los Estados en donde hay proyectos de Código penal en curso de elaboración.32

A este fin, en 1932 se constituyó una Junta Internacional con representación de varios Estados; |para 1939 la integraban dieciséis países, entre ellos varios de Latinoamérica.

En el transcurso de unas pocas décadas, se había cambiado radicalmente el eje del control social y el modo de enfrentar al delito. El delincuente pasó a ser un individuo que no era normal, cuyas causas debían ser estudiadas a fin de conocer el estado de peligrosidad, por lo que debe ser sometido a un tratamiento que requiera individualizar la pena y una sentencia indeterminada. Las medidas de seguridad devinieron en las herramientas necesarias en aquel tratamiento, al igual que la pena de multa y la probation como alternativas a la pena de prisión.

El nuevo discurso se presentó como científico – tanto del saber médico, como jurídico – y como más humanitario, a la vez dirigido al control social de los disidentes o resistentes al orden. Estas ideas, producidas en el seno de Europa, fueron rápidamente difundidas a diferentes latitudes, teniendo una amplia recepción en América Latina:

Una vez establecida las características del control social en el seno de las sociedades internacionales y la estrecha conexión entre los congresos de las diferentes sociedades como difusores de ›normas universales‹ para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, hay que estudiar cómo se reciben esas normas en América Latina, primero a través de los latinoamericanos que asisten a esas reuniones y el papel que desempeñan en sus respectivas sociedades en diferentes épocas como portavoces de esas ›normas universales‹, y posteriormente, en la acogida que tendrán éstas en los respectivos países, ya sea como simple discurso académico o como medio de solución de los problemas locales de criminalidad.33

La criminología positivista tuvo una amplia y rápida recepción en América Latina. En el ámbito académico, se crearon asociaciones profesionales, se publicaron revistas especializadas, se editaron abundantes libros y se organizaron congresos regionales que abordaron el nuevo orden social, de modo que muy rápidamente se consolidaron sus postulados. La admiración por las teorías y posiciones europeas era una constante en la región, a la vez que la nueva teoría resultaba de utilidad para las elites políticas dominantes locales con vistas al nuevo momento de expansión del capitalismo y los problemas que implicaba en términos sociales:

Fundamentalmente a causa de su carácter dependiente y a la necesidad de buscar soluciones en estos momentos, son los latinoamericanos los primeros países de la periferia capitalista dispuestos a acoger los planteamientos de estos congresos.34

Sin embargo, como hemos desarrollado, la presencia de delegados de los diferentes países en los encuentros internacionales no fue uniforme, sino que dependían del grado de integración que tuviera cada nación en la división internacional del trabajo y del desarrollo de conformación del Estado liberal. De ese modo se puede explicar la prominente presencia de delegaciones de Argentina, Brasil, Chile y México. Su difusión latinoamericana, como lo hemos dicho, coincide con un momento de estrechamiento de las relaciones económicas de complementariedad y subordinación con el poder central, particularmente en la década del ochenta del siglo pasado, en que se produce la concentración terrateniente en el »porfirismo« mexicano; la decadencia total de la esclavitud y del poder »esclavócrata« en beneficio de la economía exportadora sureña en el Brasil, que culmina con la »República Velha«, nacida bajo signo expresamente positivista; el establecimiento del »roquismo« en la Argentina y el reforzamiento de las corrientes inmigratorias la consolidación de la dependencia financiera en el Perú, después de las »guerra del salitre«, etc., es decir, en general, el periodo de consolidación de las »economías de exportación«.35

Como señala Beatriz Ruibal, el discurso criminológico no se acotaba al problema de la cuestión criminal, sino que a la vez abarcaba un amplio abanico de acciones que se reputaban peligrosas |para el orden social – acciones que implicaban »mala vida«, como el alcohol, la prostitución, el vagabundeo y la mendicidad, entre otras – superponiéndose la criminalidad con la protesta obrera y el anarquismo. Las nuevas teorías que se asentaban en métodos científicos habilitaban dispositivos de saber-poder que permitían regular y combatir todos los comportamientos que atentaban contra el nuevo orden económico y social; separando a aquellos individuos considerados perturbadores del desarrollo.36

Sin embargo, cabe mencionar que, si bien existió un proceso complejo de importación cultural, no se trató de un puro traspasamiento teórico, sino que aquel marco se mixturó con la producción discursiva local. Desde la edición en 1878 de la obra de José María Ramos Mejía, La neurosis de los hombres célebres en la historia argentina, en adelante, se publicaron una vasta cantidad de libros y revistas en Argentina, México, Brasil, Costa Rica, Chile, Cuba y Uruguay.37 Asimismo, se fundó en 1888 la Sociedad de Antropología Criminal en Buenos Aires, por la iniciativa de Luis María Drago, Piñero y Ramos Mejía, quienes además dirigieron un boletín que publicó los estudios de esas Sociedad. En 1889, en Río de Janeiro se creó la Asociación Antropológica y de Asistencia Criminal. En 1907 se creó un Gabinete de Psicología Clínica y Experimental destinado al estudio de los delincuentes, denominado Instituto de Criminología en el ámbito de la Penitenciaría Nacional en Argentina.38 En 1912 se fundó en Chile el Instituto de Criminología a semejanza al de Buenos Aires; en 1933 se fundó la Sociedad Argentina de Criminología, a los pocos años se creó su par mexicana.

La Sociedad de Antropología Jurídica que se constituyó en Buenos Aires, estaba integrada por parte de la elite intelectual de la ciudad, como Norberto Piñero, Francisco y José María Ramos Mejía, Luis María Drago, José Nicolás Matienzo y Rodolfo Rivarola. Esta aspiraba, por un lado, a »completar la ciencia europea con los datos de la antropología y la sociología argentinas y de la América indígena«, y por otro, a »estudiar la personalidad del delincuente como base para preparar la reforma de las leyes penales«.39

La producción intelectual de los criminólogos argentinos se incrementó a partir de tomar contacto directo con Lombroso y Ferri. En 1887, las aulas universitarias de la Universidad de Buenos Aires tuvieron la primera cátedra de Derecho Penal, a cargo de Piñeiro, en las que se impartieron las ideas de la Escuela positivista que habían sido formuladas en el I Congreso de Antropología Criminal celebrado en Roma en 1885. Asimismo, en 1897, la Facultad de Medicina de aquella Universidad inauguró el primer curso de Antropología y Sociología Criminal, dictado por el médico Francisco de Veyga.

En paralelo, a partir de 1898 se comienzan a llevar adelante una serie de Congresos Científicos Latinoamericanos que tendrán ocho ediciones hasta 1940. Los primeros tres – el I en Buenos Aires en 1898; el II en Montevideo, en 1901 y el III en Río de Janeiro, en 1905 – lo harán con esa denominación; luego con la inclusión de Estados Unidos entre sus participantes, pasó a llamarse Congreso Científico Panamericano – Chile 1909, Washington 1915/1916, Lima 1924, México 1936 y Washington 1940 – donde se abordaron las más diversas temáticas, entre ellas algunas vinculadas al control social.

Así, por ejemplo, en el primero de los Congresos se dividen siete áreas: 1. Ciencias Exactas. 2. Ingeniería, 3. Ciencias Físico Químicas, 4. Ciencias Naturales, 5. Ciencias médicas, 6. Ciencias Antropológicas y 7. Sociología. Esta última área abordaba: a) sociología general, b) estadística y demografía; c) antropología y sociología criminal, d) economía política y e) geografía americana. Asimismo, finalmente se presentaron estudios vinculados a la emigración y la inmigración; caracteres de la criminalidad en la América Latina y sus medios preventivos y represivos.

Entre las resoluciones que fueron adoptadas por el Congreso se encuentran aquellas »Sobre Legislación penal«:|

El congreso declara: 1°. Que verían complacido que los gobiernos de América Latina dedicaran preferente atención al establecimiento de colonias penales en sus territorios; 2°. Que es conveniente adoptar, para el tratamiento de la reincidencia, el sistema de deportación por largo tiempo, como pena accesoria del último delito cometido por el reincidente; 3°. Que sería conducente, como medida preventiva, una intervención legal en las informaciones sobre criminalidad que suministra la prensa diaria; 4°. El Congreso hace votos para que en la América latina haya sociedades de protección a los penados cumplidos, como medio de regeneración moral de los delincuentes y de prevenir reincidencia.40

No abordaremos aquí cada uno de los Congresos, pero haremos algunas menciones a diferentes cuestiones que fueron tratados en ellos. Así, fue materia de un fuerte debate los sistemas de identificación criminal – existiendo tensiones entre la antropometría francesa de Alphonse Bertillon y la dactiloscopia suramericana de Juan Vucetich. En la reunión de Montevideo se concluyó que la dactiloscopia era sólo un auxiliar en el proceso de identificación antropométrica, cuyas fichas serían la base de la cooperación policíaca a nivel internacional.41

El Congreso en Santiago de Chile de 1909, acordó el intercambio de antecedentes personales entre Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, lo que significó la implantación de la dactiloscopia como medio de identificación jurídico-legal en casi todo el sur del continente americano. Unos años más tarde, la técnica de Vucetich sería adoptada con leves modificaciones en Francia y en todos los países de América Latina. A la vez, la agenda de ese Congreso incluyó el problema de los menores delincuentes, de las lesiones corporales, recomendando tomar en cuenta la peligrosidad del sujeto para su clasificación y de la necesidad de reformar, cuando fuese necesario, la legislación penal de los países. Finalmente, el Congreso sancionó un voto expresando el deseo de que el sistema de trabajo de la Penitenciaría de Buenos Aires se aplique a los demás establecimientos.42

En el encuentro que se llevó adelante en Lima, en 1924, se tomaron resoluciones sobre las siguientes cuestiones: toxicomanías, formación del Juez Penal, escuelas penitenciarias, la dirección técnicas de los establecimientos penitenciarios, el delito sanitario, el infanticidio, el registro de reincidentes, la creación de un Instituto Internacional de Derecho Penal, el Patronato de Liberados, los Tribunales de Menores, la creación de laboratorios, de cátedras de Antropología Criminal, criminalística, etc.

La Sociedad Argentina de Criminología, creada en 1933 por el médico Osvaldo Loudet, fue la encargada de convocar al I Congreso Latinoamericano de Criminología, que se llevó adelante en 1938 en Buenos Aires, apenas unos meses antes del Internacional, que se desarrollaría en Roma. Tal como lo señala Rosa del Olmo la comparación de los temarios de ambos congresos refleja el estrecho vínculo entre quien los organizaban – por ejemplo, Francisco de La Plaza fue delegado argentino en la reunión que se realizó en París en 1934 en la que se fundó la Federación Internacional de Criminología, llamada Sociedad Internacional de Criminología y en la que se fijó el temario para el Congreso que posteriormente convocó a Roma en 1938.43

El Congreso llevado adelante en Buenos Aires – al que asistieron más de seiscientos latinoamericanos44 – abordó los siguientes tópicos: la valoración de los factores biológicos y sociológicos en las reacciones antisociales de los menores; la formación científica del Juez del Crimen; los índices médico-psicológicos y legales de la peligrosidad; la peligrosidad como fundamento y medida de la responsabilidad; la culpabilidad y la teoría de la imputabilidad legal; la analogía en el derecho penal. Dentro de las resoluciones que se dictaron, |destacamos la necesidad de incorporar a la legislación penal el estado peligroso y los modos de establecer los criterios médico-psicológicos que expliquen los índices legales.

A los pocos años, en 1941, se llevó adelante el II Congreso de Criminología Latinoamericano de Santiago de Chile,45 el que abordó dieciocho temas, de los cuales sólo seis eran la agenda oficial. Se debatió sobre la necesidad de una reforma integral de las legislaciones penales, que incluyera no sólo las leyes sustantivas, sino también las procedimentales y administrativas.

Que existe la posibilidad de uniformar, respecto de algunas materias, la legislación penal vigente en los países de América Latina; esas materias podrían ser, entre otras: la referente a la especial defensa contra la actividad de los delincuentes habituales, profesionales y reincidentes peligrosos, teniendo en cuenta las sentencias pronunciadas por los Tribunales de cualquier otro país; la lucha contra la delincuencia internacional.46

También se recomendó que las nociones de delito políticos y de delito social se observe en virtud del criterio subjetivo, de acuerdo al móvil determinante de aquellos hechos; que se coordinen todos los Institutos de policía técnica de la región y designar con el nombre de Instituto de Criminología a los organismos técnicos penitenciarios, encargados del examen de la personalidad de los delincuentes; y organizarlos tomando en consideración los fundamentos jurídicos, antropológicos y sociológicos de cada uno; entre otras cuestiones. Previo a la edición de los Congresos Latinoamericanos, diferentes países ya habían celebrado reuniones de encuentros o congresos a nivel nacional.47

Los diversos canales de difusión de las enseñanzas de la antropología criminal nacida en Italia, sumados a la receptividad en ámbitos académicos y la asistencia a los congresos internacionales de delegados y representantes de América Latina, a la par de la celebración de encuentros regionales con cierta regularidad, explican el afianzamiento de esta posición criminológica en muchos países de la región.

Tal como hemos enunciado la doctrina positivista se extendió y arraigó en Latinoamérica en el periodo estudiado, lo que permitió a partir de un método científico racionalizar las desigualdades generadas por los nuevos desafíos que el capitalismo le exigía a la región. Su acogida comulgó con un discurso racista que imperaba en la ideología del colonialismo central y de las oligarquías locales. De ese modo, la justificación de que »los pobres eran pobres porque eran biológicamente inferiores«,48 apoyaba la idea de que la superioridad era el resultado del evolucionismo.

Es por ello que el concepto de estado peligroso, acuñado por esta escuela, era aplicable a todos los individuos que fueran considerados anormales, delincuentes, pobres, vagabundos, enfermos mentales. En definitiva, los anormales y degenerados eran peligrosos y el Estado debía corregirlos, de ser ello posible, y si no neutralizarlos para su bien, pero sobre todo para el bien de la sociedad. La peligrosidad se convirtió en el fundamento del ius puniendi, pero también en su medida:

El delito se consideró como una entidad en sí, debido a que apareció por los síntomas biológicos, psicológicos y sociales del delincuente. Lo aplicable a esta persona anormal, debía relacionarse conforme a la perversidad. Era una sanción adaptada a la cantidad y calidad del delincuente para dañarse a él y a la sociedad.49 |

Respecto de la recepción de esta doctrina a los Códigos Penales, por un lado, analizaremos los primeros códigos penales latinoamericanos, y, por otro lado, aquellos que fueron modificados hasta 1945. Veremos como todos los países de la región adoptaron códigos de países europeos, en muchos casos, casi de forma íntegra y absoluta, a la vez que todos ellos se mantienen ajenos a los postulados del positivismo y sobre todo del estado peligroso. Así, el Código de la República del Salvador, del 13 de abril de 1826, y el de Bolivia, del 28 de octubre de 1830, siguieron al Código de España de 1820 y 1822. El Código Francés (Código Napoleón) de 1810 fue adoptado por Haití el 31 de julio de 1835 y una década después, traducido al castellano, por la República Dominicana. El Código bávaro de 1813 fue modelo para Argentina con el llamado Proyecto de Tejedor de 186550 y por Paraguay en 1871. El Código brasileño del 16 de diciembre de 1830, se basó en los códigos francés, bávaro y napolitano y en el Proyecto para la Luisiana. Venezuela y Perú en 1863, México en 1871, Cuba en 1872, Chile en 1874, Nicaragua en 1879, Costa Rica en 1880, Colombia en 1887, Guatemala y Uruguay en 1889 y Honduras en 1898 adoptan Códigos bajos las influencias de los Códigos españoles de 1822, 1850 y 1870. Por último, el código de Ecuador seguirá al Código belga de 1867.51

Tal como lo afirmó Jiménez de Asúa, el clasicismo fue la doctrina que imperó en los códigos penales redactados hasta 1881, tanto en la rama legislativa latina como en la germánica. En ellos,

el delito es solo punto de mira de estas viejas leyes, y el sujeto hombre queda en un plano de olvido y de sombra, de desconocimiento más bien; la inimputabilidad, basada en el libre albedrío, late en cada uno de los artículos de estos códigos, anteriores al de los Países Bajos, y la pena es un medio intimidante, represivo, expiatorio, nunca una sencilla y útil sanción de defensa social.52

Según Rosa del Olmo,

una de las características de nuestro continente, que merece mencionarse, es que a nivel legislativo – salvo muy contadas excepciones – jamás se aceptaron postulados positivistas. La legislación sería de tendencia clásica e incluso los códigos modernos son de corte neoclásico.53

Más allá de esta afirmación, diversos países han incluido en sus códigos penales nociones de peligrosidad y de medidas de seguridad, adoptando sistemas dualistas de culpabilidad y peligrosidad.

De este modo, Jiménez de Asúa refiere que la escuela político-criminal representada en Franz von Liszt supone una fisonomía ecléctica entre las teorías clásicas y las positivistas, con una naturaleza componedora y pragmática. De este modo, se postula el mantenimiento simultáneo de la imputabilidad y culpabilidad y del estado peligroso, solo para ciertas categorías de delincuentes temibles; no niega que el delito sea un fenómeno natural, pero sostienen la labor técnica de la dogmática jurídica; a la vez, prevén como doble medio de lucha contra el crimen a las penas y a las medidas de seguridad.54 En América latina, varios códigos penales exhiben el eclecticismo de esta escuela, entre ellos el de Costa Rica, del 29 de noviembre de 1918,55 y el de Argentina de 1921.56 Este último, prevé las medidas de seguridad para casos de inimputabilidad; a la vez que establece a la peligrosidad en las circunstancias atenuantes y agravantes de la pena (Art. 41, inciso 2 del Código Penal) y como parámetro para establecer la posibi|lidad de la reducción o eximición de la pena en casos de delito imposible (Art. 44, Párrafo 2). En la misma orientación se encuentran el Código de México de 1931 que recogió algunas instituciones jurídicas importantes de corte positivista, como la reincidencia y la habitualidad, acudiendo al criterio de la peligrosidad para individualizar la pena,57 y el Código Penal de Uruguay que entró en vigencia en 1934 y tenía diversas previsiones referidas a la peligrosidad por tendencia.58 A la vez, se establecían

los elementos que se tienen que tener en cuenta en el juicio de peligrosidad, y que constituyen a su vez el diagnóstico de personalidad sobre el cual se apoyará, precisamente, el pronóstico de futuros hechos delictuosos.59

Por otro lado, el código tomaba en cuenta la peligrosidad para la determinación de la pena60 y la posibilidad de aplicar medidas de seguridad que se aplicaban a delincuentes habituales y a los homicidas que por la excepcional gravedad del hecho denuncien su gran peligrosidad (Art. 92, inciso 39); entre otras previsiones.

Por último, el Código Penal de 1936 de Colombia fue influenciado por la escuela positivista, centralmente con previsiones vinculadas a las medidas de seguridad y el tratamiento de personas inimputables en el país.

La declarada simbiosis de los delincuentes psicópatas, se ve materializada a partir de los años 30’ en donde, con la promulgación de las medidas de seguridad dentro de un sistema dualista, se empezó a entender la inimputabilidad. Esa nueva concepción creó características inherentes a la psiquiatría y a algunos conceptos emanados por la criminología. En primer lugar, se recurrió a la noción de peligrosidad para auxiliar la intervención represiva del Estado; como segundo elemento, se declaró la irresponsabilidad del inimputable, como consecuencia de las medidas de seguridad de carácter terapéutico.61

Jiménez de Asúa expresaba en 1928 que

América ha tenido también, aunque con menos intensidad, el anhelo renovador de las leyes penales. Cumplido ya en Costa Rica y Argentina, se halla en proyecto en otros Estados; pero, al atravesar los mares, buena parte de las más nuevas instituciones han quedado rezagadas o fenecidas en la travesía. Mencionaré algunos de estos proyectos americanos. Cuba compuso, en 1908, un Proyecto que ha quedado sin terminar, en el que se halla una moderna orientación, aunque sea estimable la técnica. En Méjico se terminó, en 11 de junio de 1912, un Proyecto de Código penal que se publicó en 1914, que, al revés del anterior, muestra, frente a una técnica deficiente, algunos atisbos de certeras medidas aseguradoras. Finalmente, debo mencionar el proyecto peruano de 1916, debido a Víctor Manuel Maúrtua, que es una de las obras más perfectas y avanzadas, y que constituyen el más notable documento penal redactado en América hispana.62

Más allá de la escasa recepción de la doctrina positivista en los códigos penales latinoamericanos, la mayoría de las legislaciones latinoamericanas encontraron en las políticas de inmigración63 y en las leyes de extranjería un canal para la utilización de la categoría de personas peligrosas como |extranjeros indeseables. En este sentido se dictaron normas con contenido punitivo que se enmarcan en la peligrosidad del individuo para su expulsión de algún país.

La ›expulsión de extranjeros‹ se configuró como una eficaz herramienta de control social. Una cuestión central que plantea el artículo es que la producción y circulación de la deportación o ›expulsión de los extranjeros‹ tuvo lugar en el marco de la organización y las luchas del movimiento obrero contra la explotación capitalista y, particularmente, con la expansión del anarquismo a través de las corrientes migratorias de alcance intercontinental que protagonizaron (italianos y españoles principalmente) y de las redes transnacionales que establecieron.64

Antes de presentar un breve relevamiento de las legislaciones nacionales, veremos cuáles fueron las instancias internacionales que trataron la cuestión de la pena de deportación y del control social de la inmigración. En 1897, el VII Congreso de la Unión Internacional de Derecho Penal (Lisboa) se pronunció a favor de la pena de deportación y, un año después, el I Congreso Científico Latino Americano, llevado adelante en Buenos Aires, adoptó entre sus resoluciones »que es conveniente adoptar, para el tratamiento de la reincidencia, el sistema de deportación por largo tiempo, como pena accesoria del último delito cometido por el reincidente«.

En 1902, se firmó en América el Tratado de extradición y protección contra el anarquismo, promovido por Estados Unidos. Aquel instrumento de cooperación internacional fue parte de una política estadounidense de acercamiento a los estados latinoamericanos y tuvo su gestación en la Segunda Conferencia Panamericana, llevada adelante entre diciembre de 1901 y enero de 1902. Este fue, sin lugar a dudas, un hito en la cooperación para enfrentar al anarquismo a nivel regional.

Unas décadas después, la Conferencia Internacional Sudamericana de Policía, llevada adelante en Buenos Aires en 1920, con la asistencia de delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, presentaron conclusiones sobre: la extradición de delincuentes; la policía fronteriza y la entrada de extranjeros. La conferencia tenía la finalidad de acordar procedimientos que sirvan a la defensa social y como un medio de estrechar aún más las vinculaciones entre las respectivas policías. Todos los temas que se trataron estaban dirigidos a un control más efectivo y directo de los posibles grupos resistentes. Por último, el II Congreso Latinoamericano de Criminología en Santiago de Chile en 1941 también abordó el tema y entre sus conclusiones afirmó que debería establecerse en cada país un comité de inmigración constituido por economistas y especializados en los problemas básicos de la eugenesia, a fin de dictar las disposiciones según las cuales se pueden admitir inmigrantes de un país extraño; asimismo que no debe aceptarse inmigraciones de individuos distintos de la raza blanca, para no agravar el problema ya inquietante de la mestización americana; deben conocerse los antecedentes de moralidad y buena conducta social de los presuntos inmigrantes, siendo rechazados los que tengan asuntos relacionados con la criminalidad.

Esta cuestión es muy delicada, ya que muchos delincuentes comunes se van a otro país alejado, huyendo de la justicia, y entonces no debe primar el concepto de humanitarismo, sino el de profilaxis social. Las leyes de extradición deber ser generales.65

Brasil dictó en 1907 un decreto sobre expulsión de extranjeros del territorio nacional que tenía un fuerte contenido biologicista, en cuanto afirmaba que se debía expulsar a aquellos que podían amenazar »el cuerpo nacional« como por ejemplo los enfermos, locos, vagos, anarquistas y criminales.66 Argentina dictó en la primera década del siglo XX dos normas en la que delimitan el carácter peligroso de ciertos extranjeros. En 1902, la Ley de Residencia otorgaba al poder ejecutivo facultades para expulsar a los extranjeros cuya conducta com|prometan la seguridad nacional o perturbe el orden público. Unos años más tarde, en 1910 se sanciona la Ley de Defensa Social67 que prohíbe el ingreso al país a »los anarquistas y demás personas que profesan o preconizan el ataque por medio de fuerza o violencia contra los funcionarios públicos o los gobiernos en general o contra las instituciones de la sociedad«.

Las argumentaciones que componían el discurso de la clase dirigente, particularmente en los debates parlamentarios, estaba inspirado en ideas europeas, especialmente del romanticismo, como también de las teorías de Spencer, Comte, la nueva disciplina denominada criminología que intentaba explicar las causas de la delincuencia, entre otras.68

En 1911 se dictó en Bolivia la Ley de Residencia que fijaba restricciones de ingreso y de expulsión a extranjeros. Permitía al poder ejecutivo »ordenar la salida del territorio de la Nación« e »impedir la entrada al territorio de la República« a todo extranjero que hubiera sido condenado o perseguido por tribunales extranjeros debido a crímenes o delitos comunes o que comprometiera la »seguridad nacional« o perturbara el »orden público«.69

En Chile, en 1918 se sancionó una Ley de Residencia, que estableció la expulsión de los extranjeros. A la vez, prohibía el ingreso de extranjeros que practicaran o enseñaran »la alteración del orden social o político por medio de la violencia« y la radicación de aquellos que difundieran »doctrinas incompatibles con la unidad o individualidad« de la nación, provocaran »manifestaciones contrarias al orden establecido«, o se dedicaran a »tráficos ilícitos que pugnan con las buenas costumbres o el orden público«.70

Venezuela introdujo en 1919 en la ley de Extranjería una lista de impedimentos para el ingreso al país, enumerando a aquellos que »puedan turbar el orden público interior«, »que pertenezca a sociedades o fines opuestos al orden público o civil«.71 En 1920, Colombia dicta una legislación similar a la de Venezuela, incluyendo en las listas a los pobres, enfermos, criminales y anarquistas y comunistas que atenten contra el derecho de propiedad.

Uruguay dictó en 1932 la ley de inmigración que prohibía el ingreso a extranjeros que hubieran sido condenados por delitos en el país o en el exterior, como a vagos, maleantes, toxicómanos, ebrios consuetudinarios, personas expulsadas de cualquier otro país y los que sufran enfermedades mentales. Esta norma fue sucesivamente ampliada, en 1934 un decreto presidencial estableció el »control sanitario de extranjeros« que implicaba una obligatoria pericia psiquiátrica para quienes quisieran radicarse en el país. Dos años después, la ley 9.604 identificó como sujetos indeseables a todos aquellos pertenecientes a »organismos sociales o políticos que por medio de la violencia tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad«, como los que padezcan enfermedades crónicas de los centros nerviosos, epilépticos, toxicómanos y ebrios consuetudinarios y mendigos.

El concepto de peligrosidad tuvo una amplia recepción en las leyes vinculadas con la inmigración, en una región que llevó adelante políticas activas migratorias entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Junto con el concepto de extranjero indeseable se acuñan una serie de exclusiones raciales explícitas:

Comparando las políticas de exclusión de extranjeros indeseables, hay que señalar que no solo las políticas se desarrollan paralelamente, a veces de manera sincrónica, debido a procesos estructurales paralelos, sino que también pueden destacarse conexiones transnacionales en la génesis de las leyes nacionales.72 |

Desde 1870 y en adelante, con el cambio de la estructura económica a nivel mundial se produce una transformación social y cultural que impacta de diferentes maneras en las regiones, de acuerdo al nivel de desarrollo de la organización estatal y de su inclusión en la división internacional del trabajo. Es en este periodo en el que el Estado asume como una responsabilidad primaria el control social, como la única manera de poder intervenir frente a los resistentes a la disciplina que se impone en el nuevo orden mundial, surgiendo en Italia una escuela teórica, con discurso científico, que legitima racionalmente aquel control.

A partir de allí, por un lado, se inicia una interacción transnacional por medio de la creación de diferentes sociedades y entidades – sostenidas por los países centrales de Europa – con vocación universal y con una fuerte interacción entre ellas y con influencia directa a ciertos países de Latinoamérica. Estas tendrán entre sus principales objetivos: i) universalizar la legislación punitiva (unificación de códigos penales, etc.); ii) universalizar la creación de una serie de instituciones vinculadas al control social (patronatos de liberados, gabinetes antropológicos, etc.); iii) universalizar ciertos métodos de tratamiento del delincuente (de observación experimental), o de identificación de los delincuentes, etc.; iv) consolidar y desarrollar un mismo marco teórico para el control social (la escuela positivista); es decir, llevar adelante una institucionalización internacional del control social. De este modo, se da inicio a los regímenes de derecho penal trasnacional, entendido como una forma de gobierno global del crimen y de la seguridad.

Desde el inicio de aquella interacción, el flujo o intercambio fue asimétrico entre Europa y América Latina, siendo uno de los canales o medios de difusión y de discusión de aquellos postulados los diversos congresos que se desarrollaron en el seno de Europa, a los que asistieron delegaciones americanas. De allí brotarán una serie de instrumentos conceptuales y teóricos que crean la categoría del delincuente, que legitimaron la intervención estatal a aquellos individuos degenerados o resistentes al nuevo orden con una rápida recepción en parte de América Latina. Como hemos reconstruido, se trató de un proceso de interacción entre actores estatales y no estatales, a menudo alejados uno de otros.

Sin embargo, podemos afirmar que no se trató de una simple traducción teórica ya que no sólo no fueron adoptados aquellos postulados acríticamente,73 sino que a la vez se elaboraron posiciones novedosas al adaptarlas a las necesidades locales:74

Así, el proceso de incorporación de la matriz criminológica implicó apropiaciones y, al mismo tiempo, reformulaciones: las ideas fueron adaptadas a las condiciones del suelo nacional, adquiriendo entonces nuevos significados.75

Por otro lado, más allá del extenso alcance en el mundo académico, político y jurídico de los postulados positivistas, estos no fueron receptados ampliamente en las legislaciones latinoamericanas, a pesar de la inclusión de diversas normas vinculadas a la peligrosidad para la determinación de la pena, para evaluar la capacidad psíquica del delito y la adopción de sistemas dualista de culpabilidad y peligrosidad.

El dictado de leyes con contenido punitivo que se basó en los postulados del estado peligrosidad tuvo su centralidad en materia migratoria para prohibir el ingreso o para expulsar a extranjeros. Este concepto ha sido acogido en diferentes países y regiones por su utilidad en cuanto fundamento de diferentes prácticas de control social, como de discursos y narrativas habilitantes para enfrentar ciertos problemas sociales (vagancia, grupos mar|ginales) como políticos (anarquismo, manifestantes), y consolidar el nuevo orden social.

A pesar de que en el periodo analizado el mundo no se encontraba globalizado, podemos esbozar que la conjunción entre un determinado marco teórico, la sistematicidad y organicidad de ciertas herramientas de difusión internacional, y la universalización de ciertos métodos vinculados al control social, representan el germen de un gobierno global del crimen.

Agudelo Betancur, Nódier (1991), Grandes corrientes del derecho penal. Escuela positivista (Introducción a la lectura de César Lombroso, Rafael Garófalo y Enrique Ferri), Bogotá

Aniyar de Castro, Lola, Rodrigo Codino (2013), Manual de criminología sociopolítica, Buenos Aires

Calvo Isaza, Oscar (2001), Conocimiento desinteresado y ciencia americana. El Congreso Científico (1898–1916), in: Historia Crítica. Revista del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes 45, 87–113

Costanzo, Gabriela (2009), Los indeseables: las Leyes de Residencia y Defensa Social, Buenos Aires

Cuesta, José Luis de la, Isidoro Blanco Cordero (eds.) (2015), Resoluciones de los Congresos de la Asociación Internacional de Derecho Penal (1926–2014), in: Revista Internacional de Derecho Penal, nouvelle série 86, 1er/2e trimestres, online: https://www.penal.org/sites/default/files/RIDP86%201-2%202015%20ESP.pdf (último acceso 19.04.2022)

Domenech, Eduardo (2015), Inmigración, anarquismo y deportación: la criminalización de los extranjeros ›indeseables‹ en tiempos de las ›grandes migraciones‹, in: Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, vol. 23, núm. 45, 169–196, online: https://doi.org/10.1590/1980-8585250319880004509 (último acceso 09.09.2022)

García Basalo, Juan Carlos (1972), Las prisiones de México ante el Congreso Penitenciario Internacional de 1872, in: Revista Mexicana de Prevención y Readaptación Social, núm. 6, 5–20

Garrido, Luis (1939), El Primer Congreso Internacional de Criminología, in: Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, vol. I, núm. 2, 255–262

González, Esteban (2018), El trabajo de los penados argentinos alrededor del mundo. Eusebio Gómez en el IX Congreso Penitenciario Internacional (Londres, 1925), in: Revista de Historia de las Prisiones 7, 28–48

Guillaume, Louis (1879), Le Congrès Pénitentiaire International de Stockholm [1878], Mémoires et Rapports, Bureau de la Commission Pénitentiaire International, vol. 2, Estocolmo

Hobsbawm, Eric (1977), La era del capitalismo, vol. 1, Madrid

Jiménez de Asúa, Luis (1928), El nuevo Código Penal Argentino y los recientes proyectos complementarios ante las modernas direcciones del Derecho Penal, Madrid

Jiménez de Asúa, Luis (1957), Tratado de derecho penal, vol. 2, Buenos Aires

La Obra de la Comisión Internacional Penal y Penitenciaria 1872–1942 (1943), in: Revista Penal y Penitenciaria, año VII, núm. 24, 247–270

Lacerda, Francisco de Paula (1907), O decreto n° 1641 de 7 de Janeiro de 1907 sobre a expulsão de extrangeiros do território nacional (ligeiramente comentado o precedido de alguns capítulos doutrinários sobre o fundamento jurídico e aplicação prática do direito de expulsão com referencia aos autores nacionais e à jurisprudência prática), Rio de Janeiro: Typographia da Revista dos Tribunais

Malo Camacho, Gustavo (1997), Derecho penal mexicano, México

Medrano Ossio, José (1940), Responsabilidad penal de los indígenas, Potosí: Universidad Autónoma »Tomás Frías«

Milla, Diana Gisella (2014), Los beneficios penitenciarios como instrumentos de acercamiento a la libertad. Análisis desde la legislación Iberoamericana, Alcalá, online: https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/22579/Tesis%20Diana%20G.% 20Milla.pdf?sequence=1&isAllowed=y (último acceso 18.12.2020)

Núñez, Jorge (2018), Comentario a Lila Caimari y Máximo Sozzo (eds.), Historia de la cuestión criminal en América Latina, in: Delito y Sociedad 45,1, 141–145, online: https://doi.org/10.14409/dys.v1i45.7823 (último acceso 09.09.2022)

Olmo, Rosa del (1999), América Latina y su criminología, Madrid

Parada Gamboa, Marcela (2012), El peligrosísimo positivista: un discurso vigente en el Código Penal de 1980 en Colombia, in: Memorando de derecho 3,3, 219–228

Pavarini, Massimo (1983), Control y Dominación. Teorías Criminológicas burguesas y proyecto hegemónico, México

Paz Anchorena, José María (1936), Origen y desarrollo de los Congresos Penitenciarios Internacionales, in: Boletín del Patronato de Recluidas y Liberada, año III, núm. 9, 3–30

Portelli, María Belén (2017), »Apasionado por ese movimiento científico«: Cornelio Moyano Gacitúa y el estudio empírico de la delincuencia argentina a comienzos del siglo XX, in: Revista Historia y Justicia 8, 166–194, online: http://revista.historiayjusticia.org/varia/apasionado-por-ese-movimiento-cientifico-cornelio-moyano-gacitua-y-el-estudio-empirico-de-la-delincuencia-argentina-comienzos-del-siglo-xx/ (último acceso 18.12.2020)

Rivacoba y Rivacoba, Manuel de (2001), El Derecho Penal en América Latina a finales del siglo XX, in: Direito e Cidadania, año IV, núm. 10–11, 33–54, online: https://blog.uclm.es/cienciaspenales/files/2016/07/2.1.12el-derecho-penal-en-america-latina-a-finales-del-siglo-xx-rivacoba.pdf (último acceso 18.12.2020)

Ruibal, Beatriz Celina (1993), Ideología del control social: Buenos Aires 1880–1920, Buenos Aires |

Schurmann Pacheco, Rodolfo (1958), Concepto científico y función jurídica de la peligrosidad en el código penal uruguayo, in: Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 9,4, 883 ss.

Schwarz, Tobias (2012), Políticas de inmigración en América Latina: el extranjero indeseable en las normas nacionales de la Independencia hasta los años 1930, in: PROCESOS. Revista Ecuatoriana de Historia 36, 39–72

Zaffaroni, Raúl (1993), Criminología. Aproximación desde un margen, Bogotá

1 A los fines de este trabajo definimos criminología como diferentes elaboraciones teóricas discursivas que abordan una heterogeneidad de objetos y de métodos no homogeneizables entre sí, pero orientados hacia la solución de un problema común: cómo garantizar el orden social. Ver Pavarini (1983).

2 Se puede situar el inicio de la criminología a partir de los estudios de Lombroso, más precisamente con su obra El hombre delincuente, que fue publicada en 1876.

3 Hobsbawm (1977) 72.

4 Olmo (1999) 50.

5 En la primeras décadas del Siglo XIX se llevaron adelante otros congresos o encuentros, como por ejemplo el Congreso Penitenciario de Frankfurt de 1846, Bruselas de 1847, y de Frankfurt de 1857, pero no eran sostenidos desde ámbitos gubernamentales.

6 Finalmente, el Presidente de Estados Unidos comisionó a Enoch Wines para tal tarea.

7 A aquella reunión asistieron representantes oficiales de Alemania y el Gran ducado de Baden, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Rusia, Suecia y Suiza.

8 Ver: La Obra de la Comisión Internacional Penal y Penitenciaria 1872–1942 (1943) 247, 269.

9 El art. 2 del estatuto enuncia nueve tesis: »1 – La misión del Derecho Penal es la lucha contra la criminalidad contemplada como fenómeno social. 2 – La ciencia y la legislación penal deben tener en cuenta los resultados de los estudios antropológicos y sociológicos. 3 – La pena es uno de los medios más eficaces que dispone el estado contra la criminalidad. No es el único medio. Ello no debe aislarse de los demás medios sociales y particularmente no debe hacer olvidar las medidas preventivas. 4 – La distinción entre los delincuentes accidentales y habituales es esencial tanto en la práctica como en la teoría; debe ser la base de las disposiciones de la ley penal. 5 – Como los tribunales represivos y la administración penitenciaria concurren al mismo fin y puesto que la condena no es válida más que por su forma de ejecución, la separación consagrada por nuestro derecho moderno entre la función represiva y la función penitenciaria es irracional y perjudicial. 6 – La pena privativa de libertad ocupa justamente el primer lugar de nuestro sistema de penas. La Unión decide una atención especial a todo lo que concierne a la mejora de las prisiones y de las instituciones que a ella se refieren. 7 – En lo que concierne, sin embargo, a las penas de prisión de corta duración, la Unión considera que la sustitución de la prisión por medidas de una eficacia equivalente es posible y deseable. 8 – En lo que concierne a las penas de prisión de larga duración, la Unión estima que es necesario hacer defender la duración de la prisión, no únicamente de la gravedad material y moral de la infracción cometida, sino también de los resultados obtenidos por el régimen penitenciario. 9 – En lo que concierne a los delincuentes habituales incorregibles, la Unión estima que independientemente de la gravedad de la infracción e incluso cuando se trate de reiteración de pequeños delitos, el sistema penal debe ante todo tener por objetivo poner a estos delincuentes fuera del esta do de perjudicar el mayor tiempo posible.«

10 Cuesta/Blanco Cordero (2015) 459 (Prefacio de José Luis de la Cuesta y John Vervaele).

11 Representada por Tito Foppa y Francisco La Plaza.

12 Los once congresos que se llevaron adelante se diferenciaron de otros congresos penitenciarios que se habían llevado adelante desde 1841 (Frankfurt, 1846; Bruselas, 1847 y Frankfurt, 1857), en razón del carácter privado de estos y con un fuerte contenido filantrópico.

13 Ver García Basalo (1972), citado por Olmo (1999) 61.

14 Olmo (1999) 50.

15 Jiménez de Asúa (1957).

16 Ver La Obra de la Comisión Internacional Penal y Penitenciaria 1872–1942 (1943).

17 Milla (2014) 101.

18 Ver »République Argentine« en Guillaume (1878) 447–449, citado también por Olmo (1999) 63.

19 Olmo (1999) 63.

20 La Obra de la Comisión Internacional Penal y Penitenciaria 1872–1942 (1943) 253.

21 Paz Anchorena (1936) 25.

22 El informe presentado por Áberg considera que representan el esquema nacional de castigo penitenciario los edificios de Santa Fe y Mendoza, cuyos informes son remitidos por Severo Basavilbaso – presidente del Tribunal Supremo de Santa Fe – y José Zapata, – miembro de la Cámara de Justicia mendocina –. Paz Anchorena calificará negativamente estos informes: en el caso del texto de Áberg, por lamentar el desconocimiento de la situación penitenciaria que impidió completar de manera oportuna el cuestionario remitido por la CPI. Los reportes de Basavilbaso y Zapata fueron leídos con sorpresa por el penalista, quien cuestionó la »ligereza« con que el Ministerio de Justicia aprobó los informes. Ver González (2018) 36.

23 González (2018) 37.

24 González (2018) 45.